この記事では、「日へんに毎(晦)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「晦」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

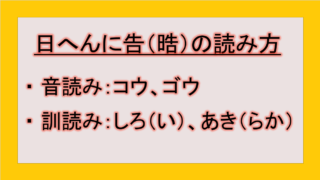

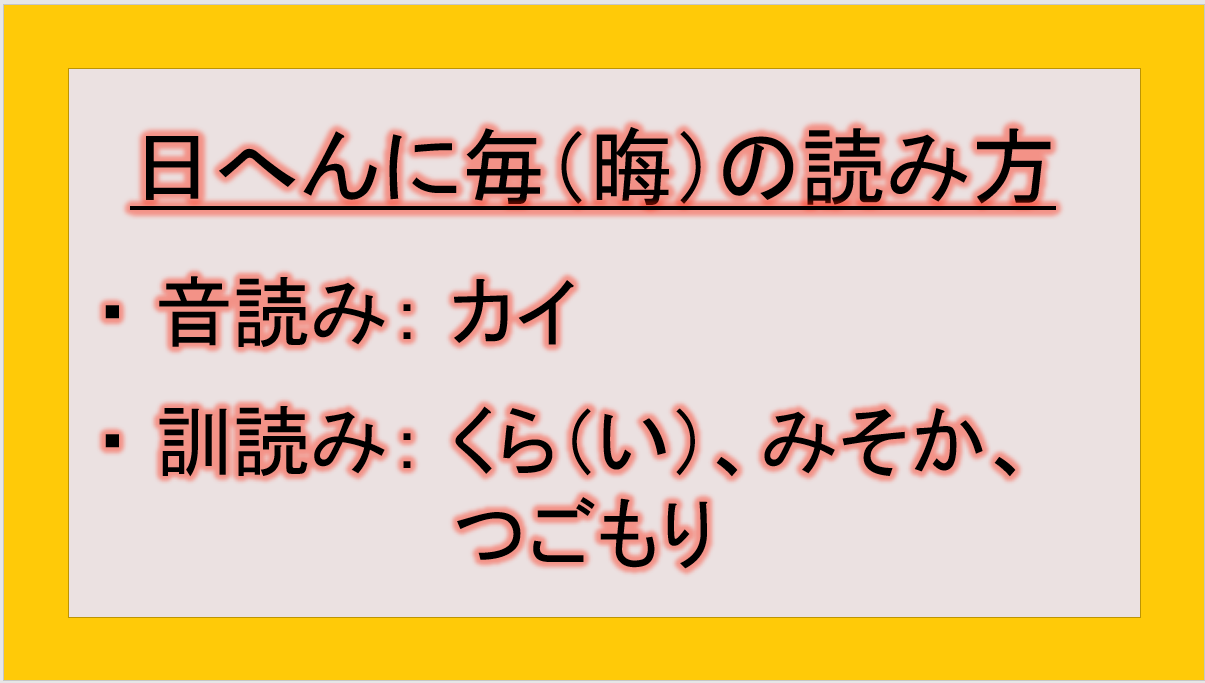

結論として、「日へんに毎(晦)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:カイ

・ 訓読み:くら(い)、みそか、つごもり

それでは晦の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

日へんに毎(晦)の漢字の読み方は?

まず、「日へんに毎(晦)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:カイ

・ 訓読み:くら(い)、みそか、つごもり

と読みます。

「晦」の読み方は、文脈によって異なります。「暗い」という意味では「くらい」、月の最終日を表す場合は「みそか」や「つごもり」と読みます。また、熟語の中では主に「カイ」と読みます。

日へんに毎(晦)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、日へんに毎の「晦」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ 暗いこと。光が遮られて見えにくいさま。

・ 月の最後の日。月末。(旧暦で月が見えなくなる日)

・ 物事が明らかでないこと。わかりにくいこと。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「日へん」は太陽や光、時間を表す部首で、「毎」は本来「母」と「貝」から成り立ち、繰り返しや頻度を表します。

この二つの要素が組み合わさることで、「日や光が繰り返し隠れる」という意味から、「暗い」「見えない」という意味が生まれました。

古来より、特に月が見えなくなる月末の日を表すために使われ、それが転じて暗いことや物事がはっきりしないことを表す言葉となりました。

旧暦では、月の満ち欠けに合わせて日にちを数え、月が見えなくなる最後の日を「晦日(みそか)」と呼んでいました。現代では特に12月31日を「大晦日(おおみそか)」と呼び、年の最後の日として認識されています。

また、「晦渋(かいじゅう)」のように、わかりにくいことや明らかでないことを表す表現にも使われます。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 暗いこと。明るさが足りないこと。

・ 月の最終日。月末。特に12月31日は「大晦日」。

・ 不明瞭なこと。わかりにくいこと。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

日へんに毎(晦)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

日へんに毎(晦)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

日へんに毎(晦)の漢字を用いた例文

- 毎月の晦日(みそか)には家族で食事をする習慣がある。

- 大晦日(おおみそか)の夜は年越しそばを食べる。

- 彼の説明は晦渋(かいじゅう)で理解しにくかった。

- 山道は木々に覆われて晦い(くらい)。

- 彼の表情は晦(くら)く、何を考えているのかわからなかった。

- 政治家の発言は晦(かい)さないと本意が伝わらないこともある。

- 困難に直面したとき、未来が晦(くら)く見えることもある。

- 月の晦(つごもり)に行われる儀式は古来の伝統である。

日へんに毎(晦)の漢字を使った熟語は?

「晦」を使った熟語には以下のようなものがあります。

晦日(みそか)

月の最後の日。月末。

大晦日(おおみそか)

12月31日。一年の最後の日。

晦渋(かいじゅう)

わかりにくいこと。明瞭でないこと。

これらの熟語も覚えておくと、「晦」の意味をより深く理解できますね。

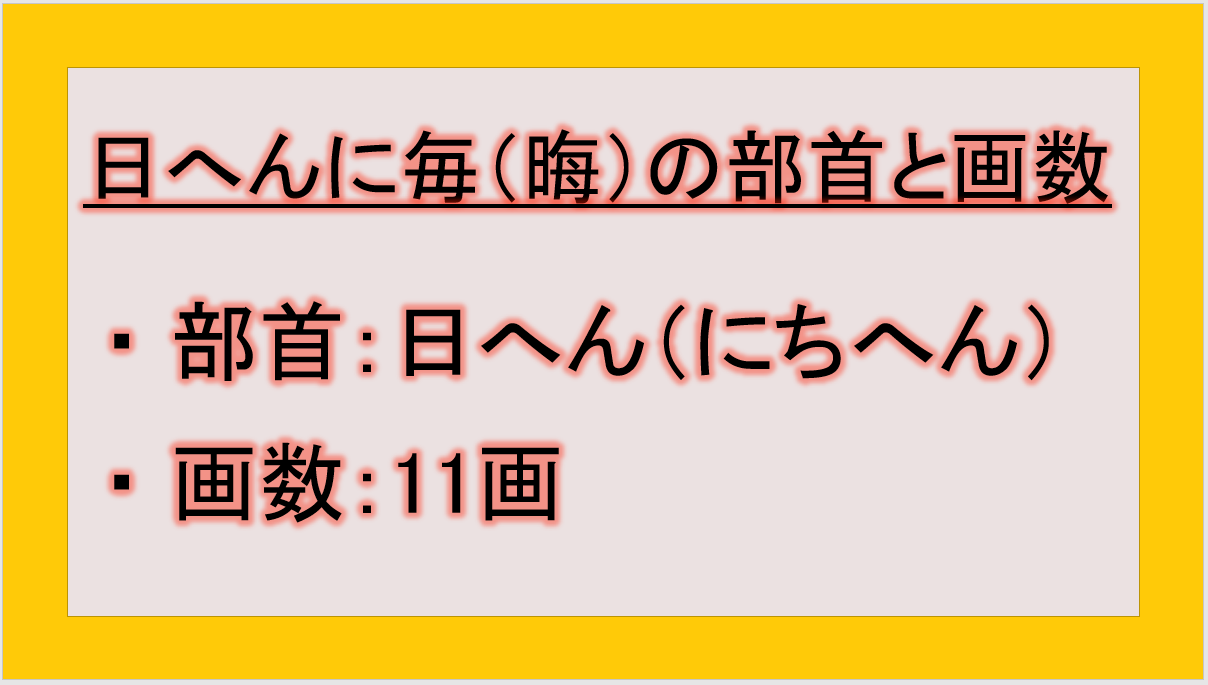

日へんに毎(晦)の漢字の部首と画数は?

日へんに毎(晦)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:日へん(にちへん)

・画数:11画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 日へんに毎(晦)の漢字の読み方や部首や画数は?晦では?

ここでは、日へん(日偏)に毎(晦)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【晦の読み方も:日へんに毎】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「晦」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪