この記事では、「目へんに敢(瞰)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「瞰」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

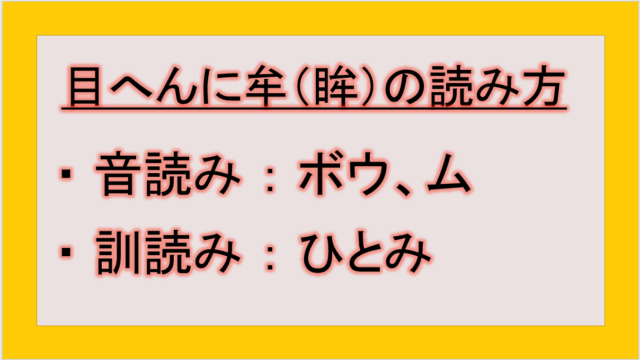

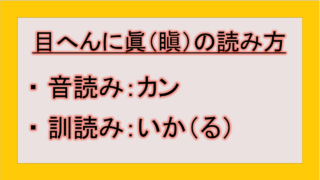

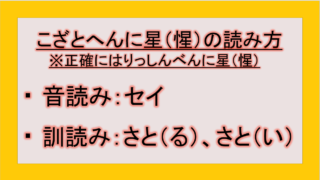

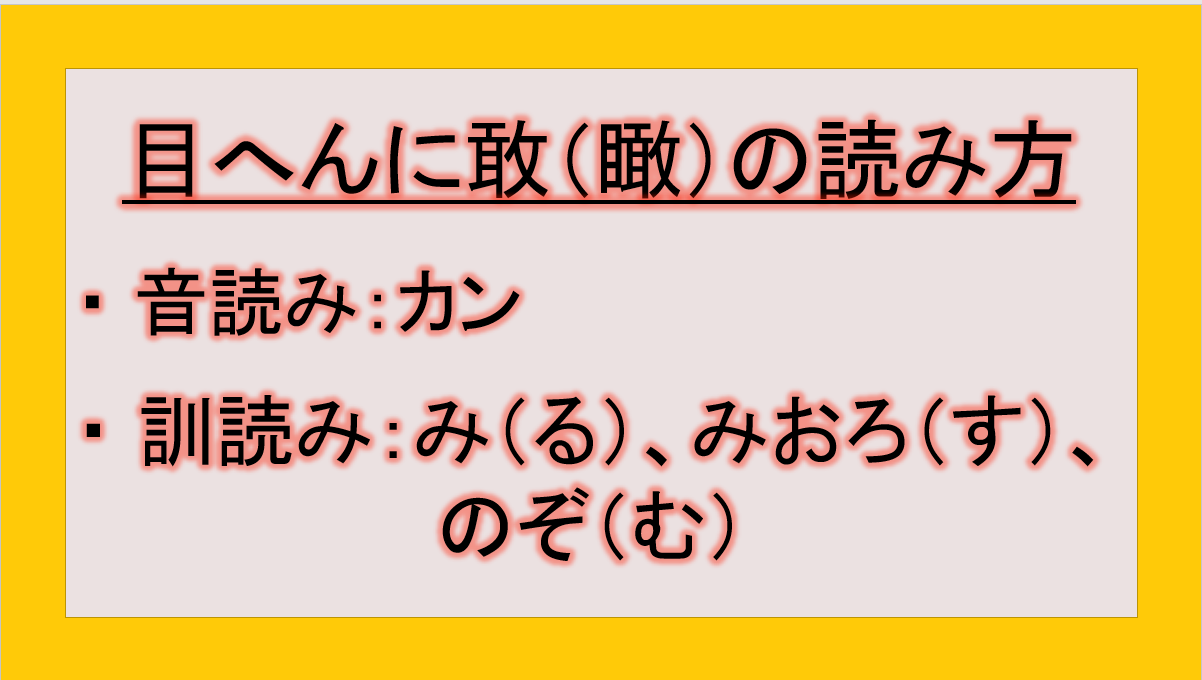

結論として、「目へんに敢(瞰)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:カン

・ 訓読み:み(る)、みおろ(す)、のぞ(む)

それでは瞰の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

目へんに敢(瞰)の漢字の読み方は?

まず、「目へんに敢(瞰)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:カン

・ 訓読み:み(る)、みおろ(す)、のぞ(む)

と読みます。

「瞰」の読み方は、基本的には熟語の中で「カン」と読まれることが多いです。

例えば「俯瞰(ふかん)」「鳥瞰(ちょうかん)」などがその例です。

訓読みとしては「みる」「みおろす」「のぞむ」としても使われます。

目へんに敢(瞰)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、目へんに敢の「瞰」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ 高いところから見下ろすこと。

・ 全体を見渡すこと。

・ じっくりと観察すること。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「目へん」は目や視覚に関することを表す部首で、「敢」は勇気を持って行動するという意味を持ちます。

この二つの要素が組み合わさることで、「目を使って勇敢に(積極的に)見渡す」という意味が生まれました。特に高い位置から下を見るという意味合いが強くなっています。

古来より、高所から広い範囲を見渡す様子や、物事の全体像を把握する視点を表現するためにこの漢字が作られたとされています。

「瞰」は特に「俯瞰(ふかん)」「鳥瞰(ちょうかん)」といった熟語で使われることが多く、前者は「上から見下ろす」、後者は「鳥のように高い位置から見渡す」という意味を持ちます。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 高い位置から見下ろすこと。

・ 全体を見渡し、概観すること。

・ 物事を広い視野で観察すること。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

目へんに敢(瞰)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

目へんに敢(瞰)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

目へんに敢(瞰)の漢字を用いた例文

- 山頂から街を瞰下(かんか)する景色は壮観だった。

- 彼は問題を俯瞰(ふかん)して解決策を考えた。

- 鳥瞰図(ちょうかんず)で都市の全体像を把握する。

- 展望台から下を瞰る(みる)と人々が小さく見えた。

- 歴史を瞰観(かんかん)すると様々な法則性が見えてくる。

- 窓から外を瞰む(のぞむ)と雪景色が広がっていた。

- 困難な状況を広い視野から瞰(み)ることで、新たな解決策が見えてきた。

- 高層ビルの最上階から都市を瞰す(みおろす)と、街の構造がよくわかる。

目へんに敢(瞰)の漢字を使った熟語は?

「瞰」を使った熟語には以下のようなものがあります。

俯瞰(ふかん)

高いところから見下ろすこと。物事を広い視野で全体的に見ること。

鳥瞰(ちょうかん)

鳥が空から見るように、高い所から広い範囲を見渡すこと。

環瞰(かんかん)

周囲を見回すこと。回りを見渡すこと。

これらの熟語も覚えておくと、「瞰」の意味をより深く理解できますね。

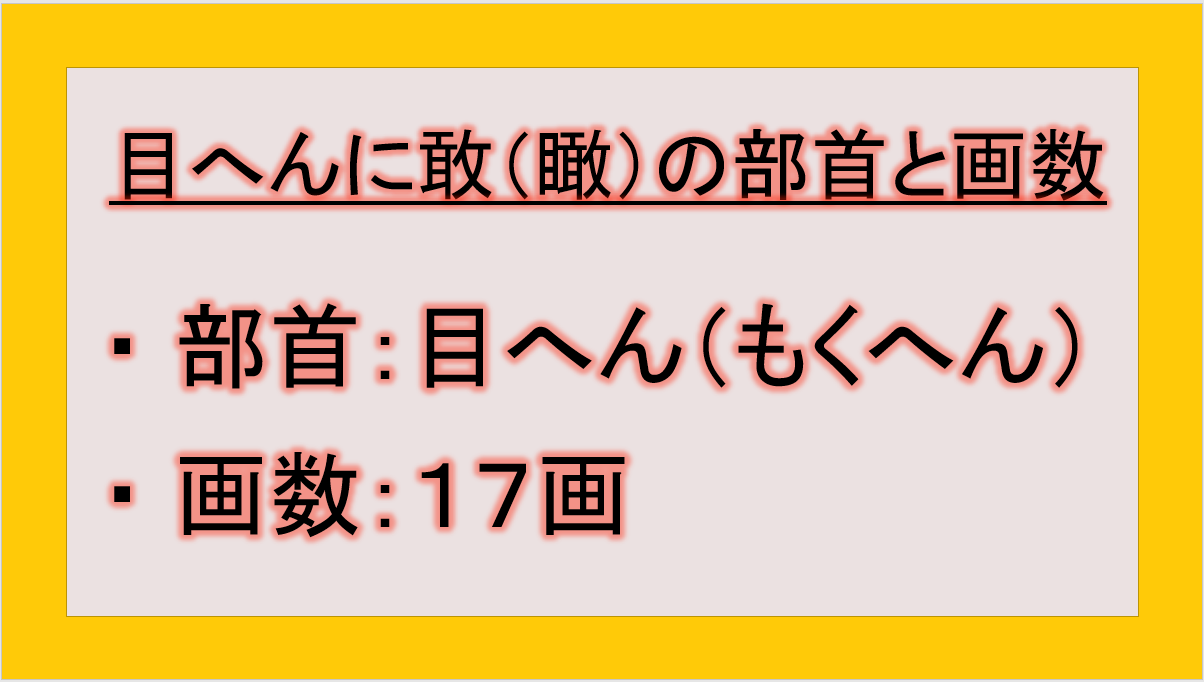

目へんに敢(瞰)の漢字の部首と画数は?

目へんに敢(瞰)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:目へん(もくへん)

・画数:17画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 目へんに敢(瞰)の漢字の読み方や部首や画数は?瞰では?

ここでは、目へん(目偏)に敢(瞰)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【瞰の読み方も:目へんに敢】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「瞰」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪