この記事では、「木へんに京(椋)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「椋」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

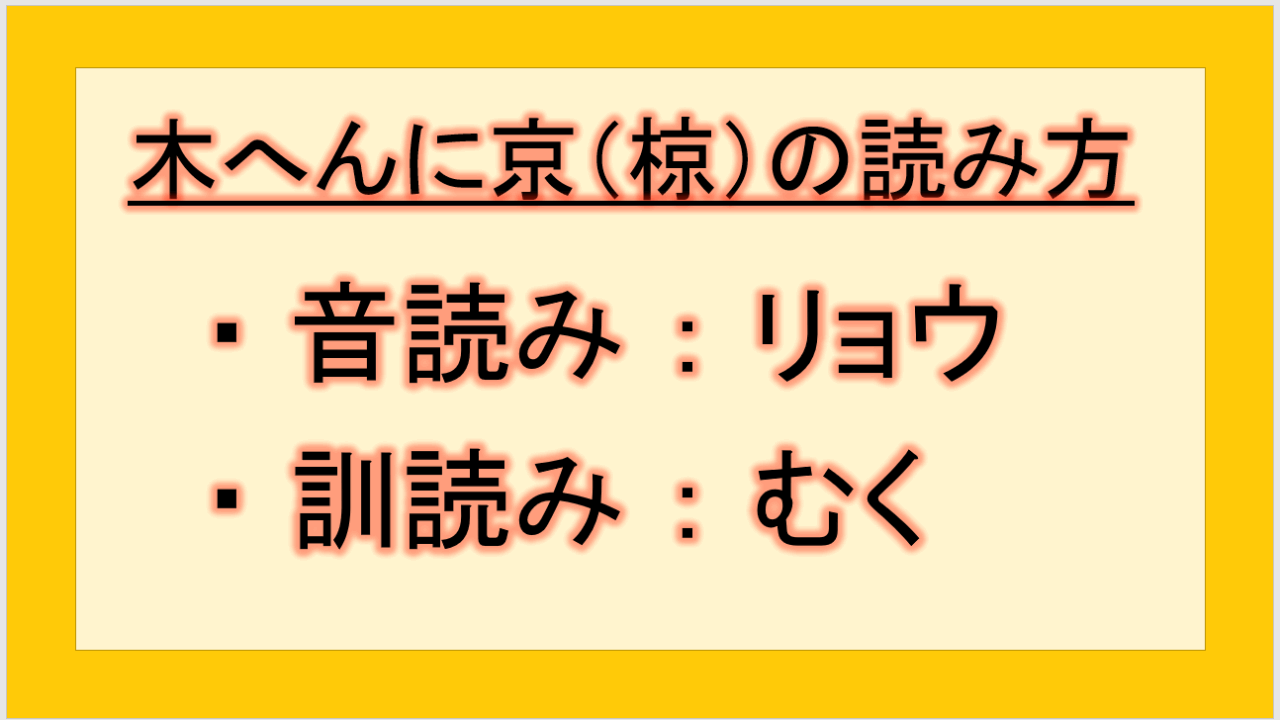

結論として、「木偏に京(椋)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:リョウ

・ 訓読み:むく

それでは椋の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに京(椋)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に京(椋)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:リョウ

・ 訓読み:むく

と読みます。

「椋」の読み方は、基本的には「むく」と読みますが、姓や地名では「くら」と読むこともあります。

これは朝鮮半島で古くに生じた読み方であったことが、出土した木簡や史書の記述などから判明しています。

人名では「リョウ」「くら」として使われることが多くなっています。

木へんに京(椋)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に京の「椋」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ ちしゃ。チシャの木。ムラサキ科の落葉高木。

・ むく。むくのき。ニレ科の落葉高木。

・ 倉庫の意味(古い用法)。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「木偏」は木や植物を表す部首で、「京」は音符として働き、形声文字として構成されています。

この「椋」という漢字は、古くから中国では「ムク」という木の名を表してきました。「リアン」というように呼ばれる木が、ムクの木でした。字源は、木偏と「京」からなる会意文字とも形声文字ともされます。

さんずいの「涼」と同音で「リョウ」と読むという点から、形声文字だとすれば「京」という字の上古における発音は、「gliang」(グリアン)のように子音が語頭に重なっていたものと推測されます。

また、中国では昔から「京」(キョウ・ケイ みやこ)という字に、「くら」という意味が派生しました。朝鮮半島では、その材質を示す木偏が新たな部首として付加され、「椋」という字で「くら」を表すようになったと考えられています。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ ニレ科の落葉高木「ムクノキ」。

・ ムラサキ科の落葉高木「チシャノキ」。

・ 地名や姓での特別な読み方。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに京(椋)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに京(椋)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに京(椋)の漢字を用いた例文

- 公園の椋(むく)の木が立派に育っている。

- 椋鳥(むくどり)が椋の木に止まっている。

- 小椋(おぐら)さんという苗字は椋の木に由来している。

- 椋太(りょうた)という名前は最近人気が高い。

- 椋介(りょうすけ)くんは元気な少年だ。

- 椋鳩十(むくはときゅう)は有名な児童文学作家である。

- 椋(むく)の木は大きな木陰を作ってくれる。

- 京都の巨椋(おぐら)という地名にも椋の字が使われている。

- 椋(りょう)という一文字の名前も美しい響きがある。

木へんに京(椋)の漢字を使った熟語は?

「椋」を使った熟語や関連語には以下のようなものがあります。

椋鳥(むくどり)

スズメ目の鳥で、群れで行動することが多い。椋の木に集まることからこの名前がついた。

椋の木(むくのき)

ニレ科の落葉高木。大きく成長し、街路樹や公園樹として植えられる。

巨椋(おぐら)

京都にある地名で、椋を「くら」と読む例の一つ。

小椋(おぐら)

日本の姓の一つで、福島に多いほかは関西に偏在している。

これらの熟語や地名・姓も覚えておくと、「椋」の意味をより深く理解できますね。

木へんに京(椋)の漢字の部首と画数は?

木へんに京(椋)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木偏(きへん)

・画数:12画(総画)

ですね。

画数は12画で、部首内画数は8画となります。画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 木偏に京(椋)の漢字の読み方や部首や画数は?椋では?

ここでは、木偏に京(椋)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【椋の読み方も:木へんに京】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「椋」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪