この記事では、「木へんに西(栖)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「栖」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

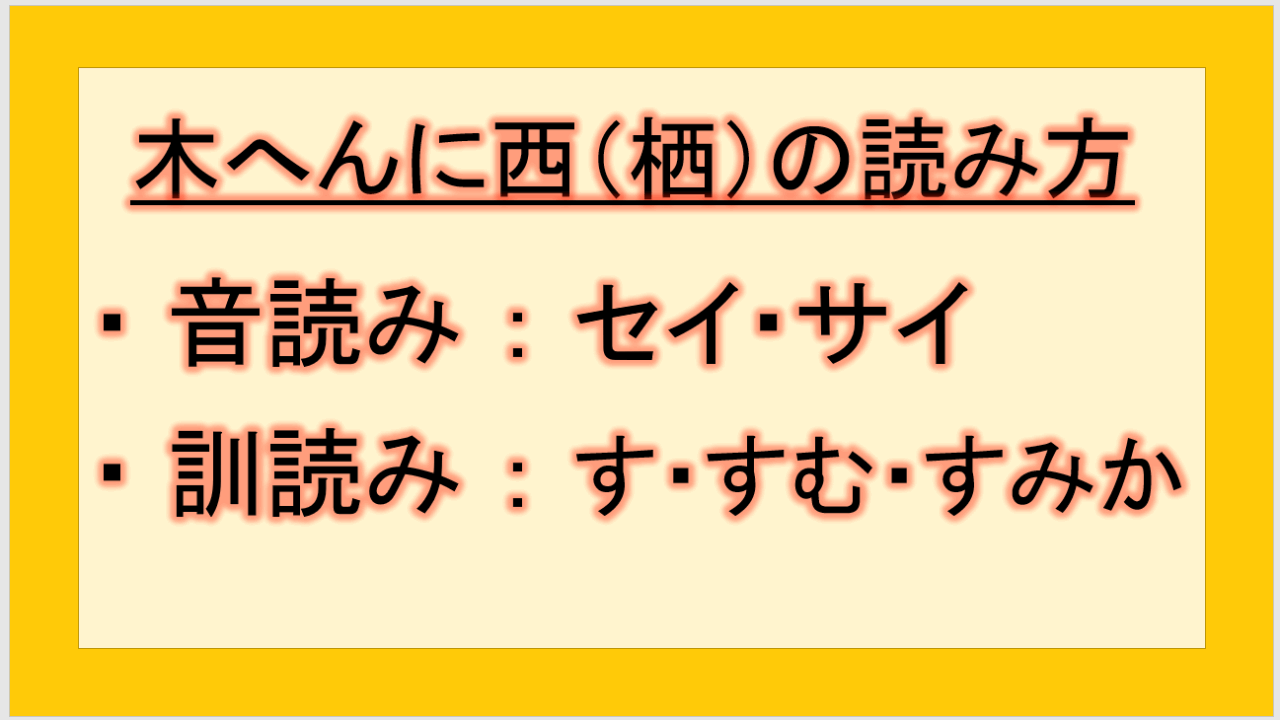

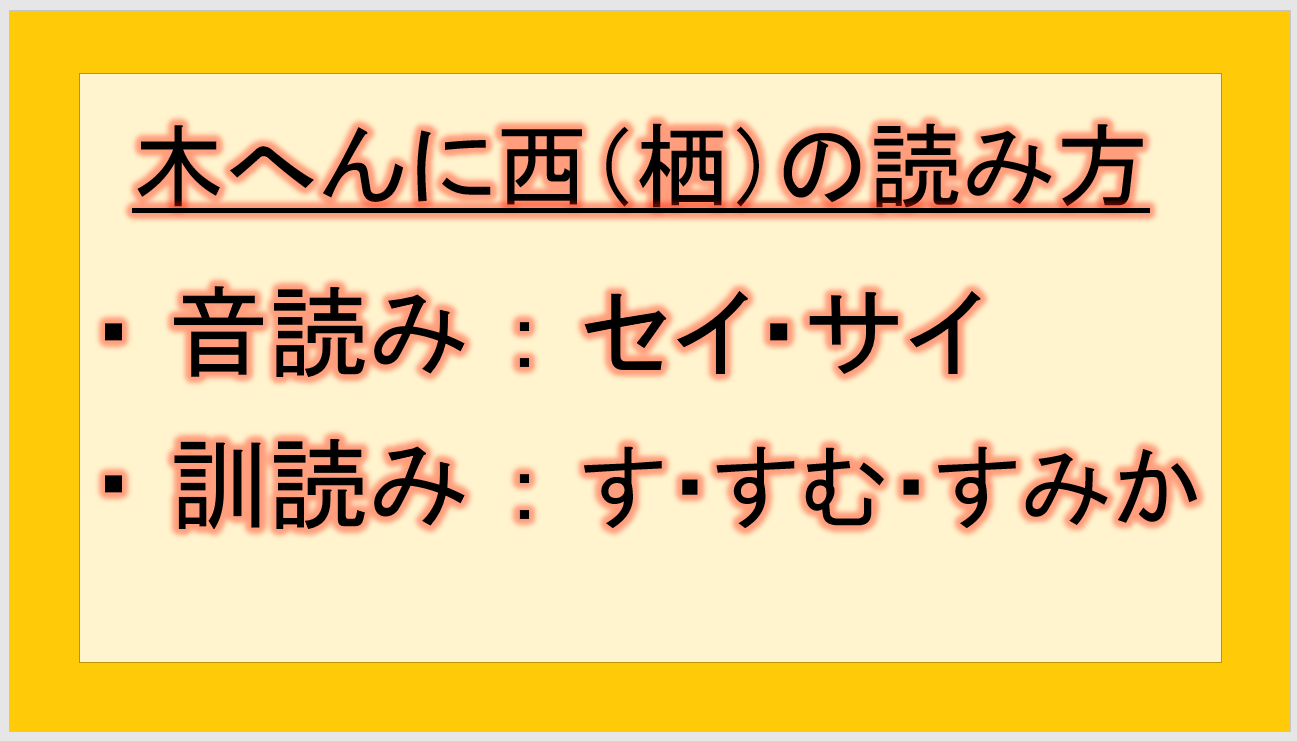

結論として、「木偏に西(栖)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:セイ・サイ

・ 訓読み:す・すむ・すみか

それでは栖の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに西(栖)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に西(栖)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:セイ・サイ

・ 訓読み:す・すむ・すみか

と読みます。

「栖」の読み方は、人名では「せい」「さい」「すみか」「すみ」「す」として使われます。

木へんに西(栖)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に西の「栖」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ す。ねぐら。鳥の巣。

・ すむ。また、すみか。

・ 住居や生活の場所。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「栖」は、「木」と「西」の組み合わせから成り立っている漢字です。「木」は大地を覆う木の象形文字で、地上に根を張り巡らせる木の形から作られました。そのため「木」という文字には、その土地にしっかりと根付くという意味があります。

「西」は、古代で用いていた酒を分別する竹かごの象形文字です。酒を分別する際には、水分の流れを促進するために、日光の陽気が流れる「西」の方角で作業をしていました。そのため、竹かごの象形文字である「西」には、方角の意味が込められるようになりました。また、「西」は酒を分別するために流し入れるかごであることから、「生息する」という意味も含んでいます。

「栖」は鳥が静かに羽を休めるための巣や、人が暮らす住まいを表す漢字です。自然の中で暮らす鳥が、木の枝や草むらなどに巣を作って休む姿を表し、そこから転じて私たち人の住まいや暮らす場所という意味にも広がりました。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 安らぎの場所、憩いの場所。

・ 生物が生息する場所。

・ 静かで穏やかな住まい。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに西(栖)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに西(栖)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに西(栖)の漢字を用いた例文

- 鳥が木の枝に栖(す)を作っている。

- 栖息(せいそく)地の環境保護が重要だ。

- 山奥の幽栖(ゆうせい)で静かに暮らしている。

- 彼女の名前は栖子(せいこ)という。

- 有栖(ありす)という名前は最近人気がある。

- この森は多くの動物の栖(すみか)となっている。

- 栖遅(せいち)という言葉は隠居生活を表す。

- 栖(す)む場所を求めて鳥が移動している。

- 安栖嘉(あすか)という美しい響きの名前だ。

木へんに西(栖)の漢字を使った熟語は?

「栖」を使った熟語には以下のようなものがあります。

栖息(せいそく)

生物がある場所にすんでいること。生息。

栖遅(せいち)

隠居して静かに暮らすこと。世俗を離れて住むこと。

幽栖(ゆうせい)

人里離れた静かな場所に住むこと。隠居生活。

巌栖(がんせい)

岩山などの険しい場所に住むこと。

これらの熟語も覚えておくと、「栖」の意味をより深く理解できますね。

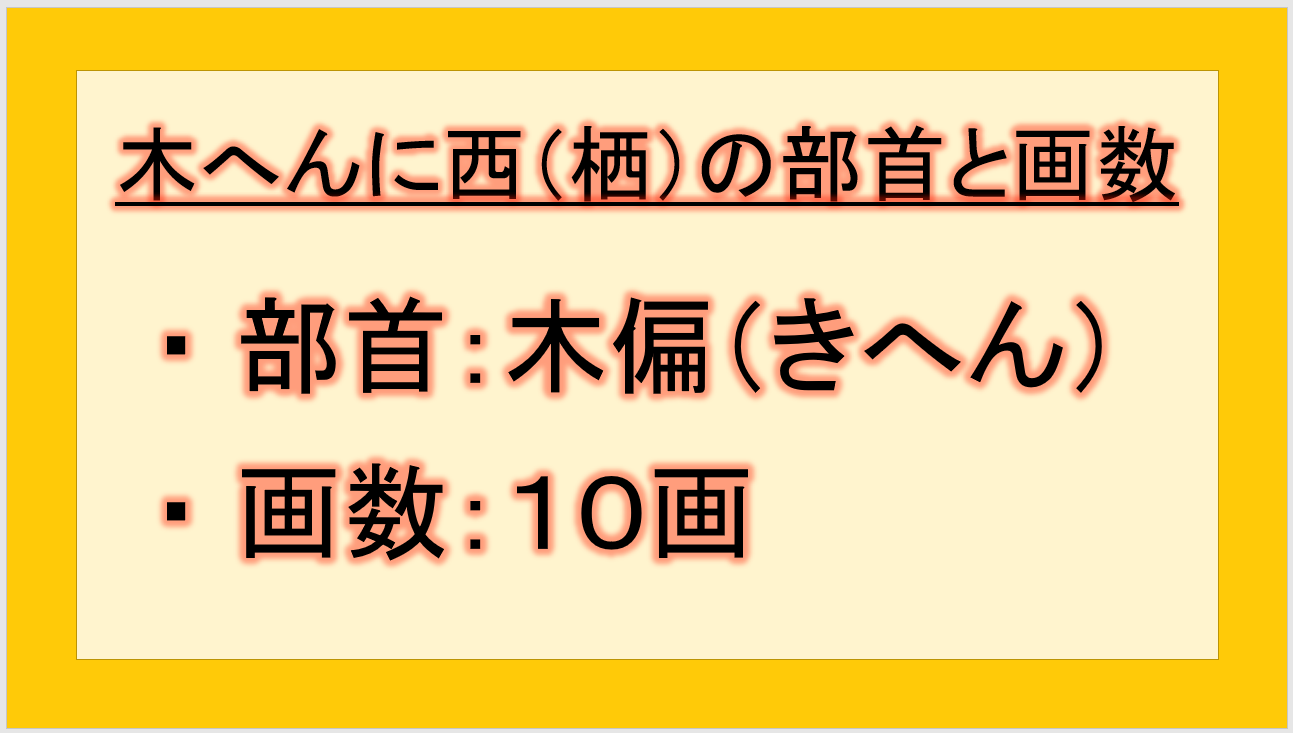

木へんに西(栖)の漢字の部首と画数は?

木へんに西(栖)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木偏(きへん)

・画数:10画(総画)

ですね。

画数は10画で、部首内画数は6画となります。画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 木偏に西(栖)の漢字の読み方や部首や画数は?栖では?

ここでは、木偏に西(栖)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【栖の読み方も:木へんに西】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「栖」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪