この記事では、「木偏に区(枢)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「枢」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

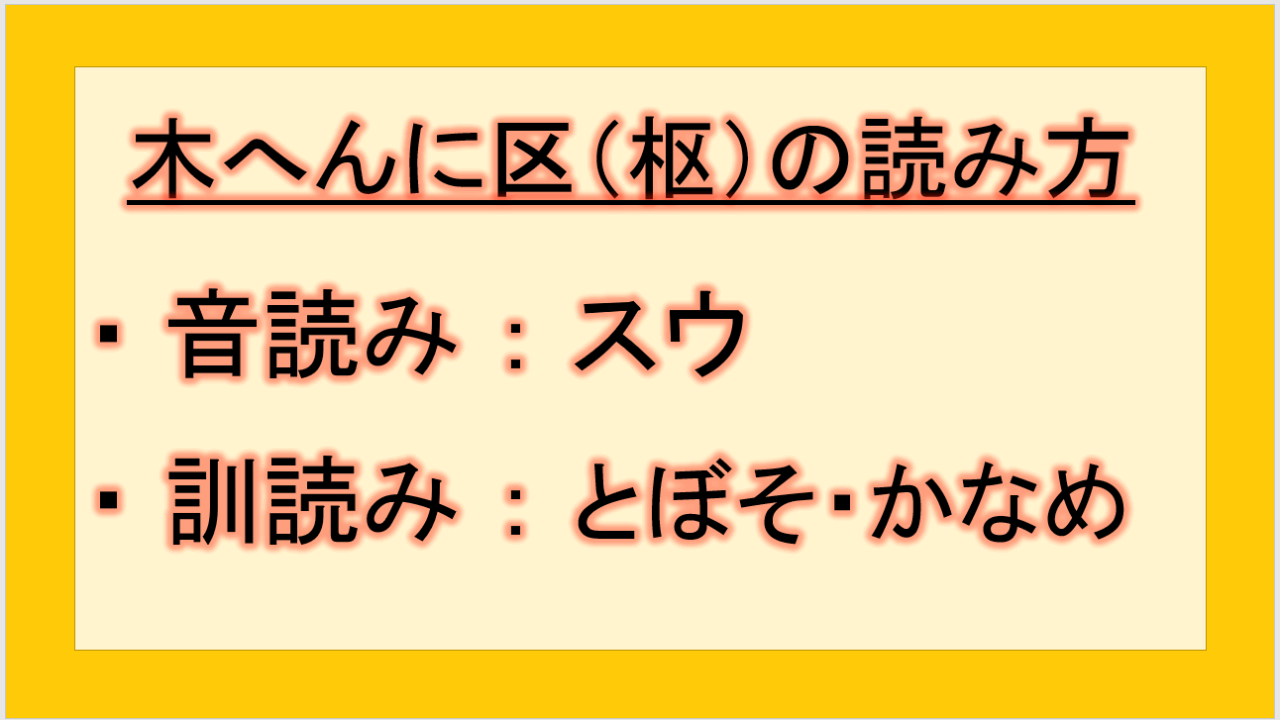

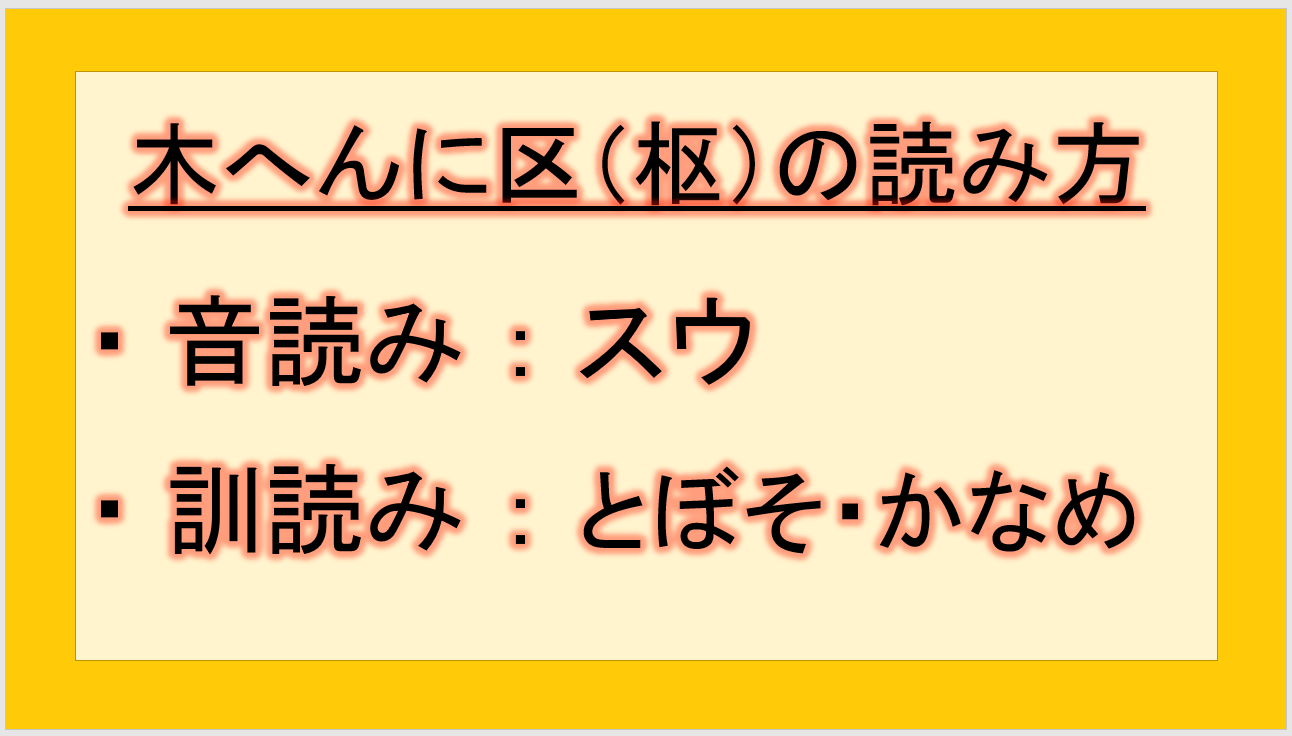

結論として、「木偏に区(枢)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:スウ

・ 訓読み:とぼそ・かなめ

それでは枢の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに区(枢)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に区(枢)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:スウ

・ 訓読み:とぼそ・かなめ

と読みます。

「枢」は常用漢字で、音読みは「スウ」、訓読みは「とぼそ」「くるる」で、物事のかなめとなるところを表します。

原義は、扉の回転軸、とぼそです。また、人名用の読みとして「たる」という読み方もあります。

木へんに区(枢)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に区の「枢」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ とぼそ。くるる。開き戸の回転軸。

・ かなめ。物事のたいせつなところ。中心。

・ 開き戸を開閉するための装置。

これらを表しています。

由来や成り立ち

旧字は、形声文字で「木」と音符「區(ク)→(シユ)」とから成ります。「とぼそ」の意を表し、とぼそがとびらの開閉に重要なところから、転じて「かなめ」の意に用いるようになりました。常用漢字は省略形によります。

会意文字として、旧字は樞に作り、木+區(区)から成ります。區は多くの祝の器をおく秘匿のところで、そこを遮する扉を枢といいました。門枢の意より、すべて運旋の軸としてはたらくものをいうようになりました。

「枢(くるる)」は、開き戸を開閉するため、扉の回転軸の上下に設けた心棒の突起のことです。また、その突起を上下の枠のくぼみに入れて戸が回転するようにした仕掛けを指します。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 物事の中心となる重要な部分。

・ 組織や機構の中核。

・ 回転や動作の軸となるもの。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに区(枢)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに区(枢)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに区(枢)の漢字を用いた例文

- 政府の中枢(ちゅうすう)で重要な会議が開かれた。

- 枢機(すうき)卿がバチカンを訪問した。

- この問題は組織運営の枢要(すうよう)な部分だ。

- 枢軸(すうじく)国の歴史を学んだ。

- 古い建物の扉の枢(とぼそ)が壊れている。

- 枢密(すうみつ)院という機関があった。

木へんに区(枢)の漢字を使った熟語は?

「枢」を使った熟語には以下のようなものがあります。

中枢(ちゅうすう)

物事の中心となる重要な部分。組織の中核。

枢機(すうき)

物事のかなめとなる重要な機関や地位。

枢軸(すうじく)

物事の中心となる軸。第二次大戦では日独伊三国同盟を指した。

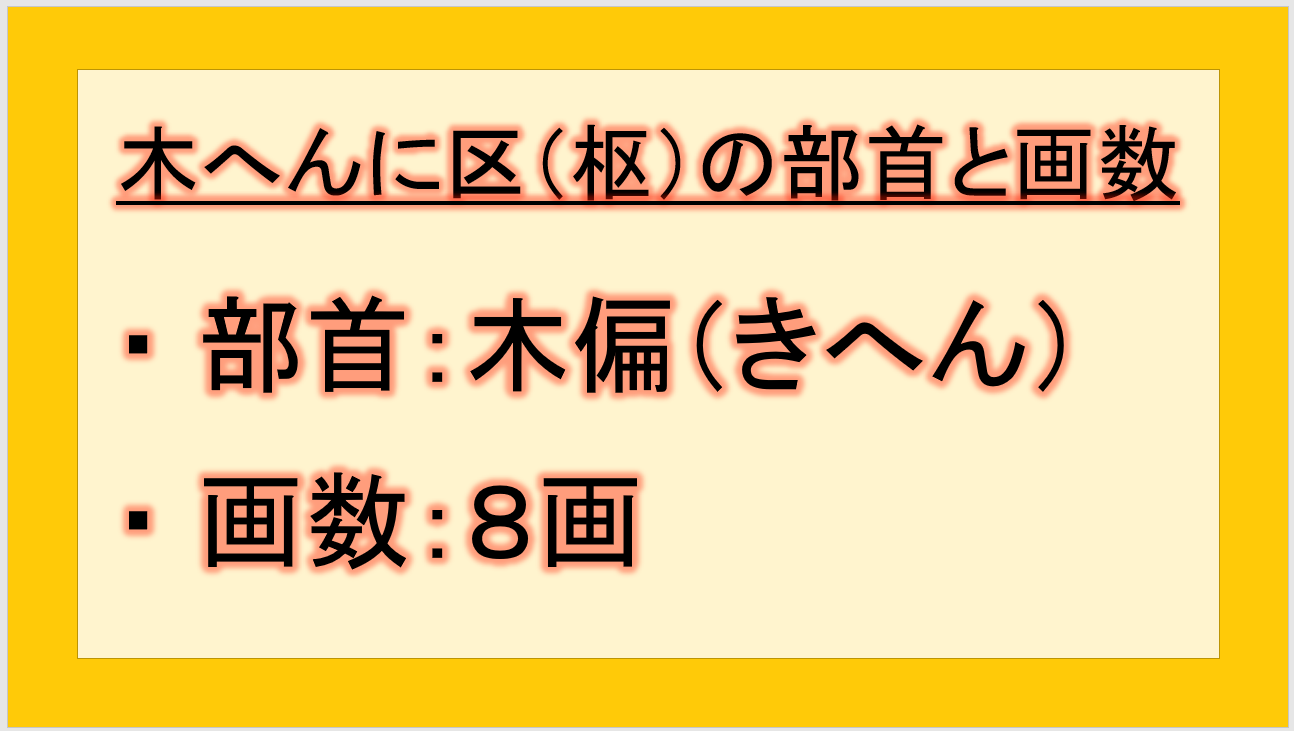

木へんに区(枢)の漢字の部首と画数は?

木へんに区(枢)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木偏(きへん)

・画数:8画(総画)

ですね。

画数は8画で、部首内画数は4画となります。画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 木偏に区(枢)の漢字の読み方や部首や画数は?枢では?

ここでは、木偏に区(枢)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【枢の読み方も:木へんに区】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

「枢」は常用漢字に定められており、昭和21年の当用漢字表、昭和56年の常用漢字表、平成22年の改定常用漢字表に採用されている、中学校で習う重要な漢字です。

日本語の漢字は奥深く、「枢」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪