この記事では、「木偏に門(椚)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「椚」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

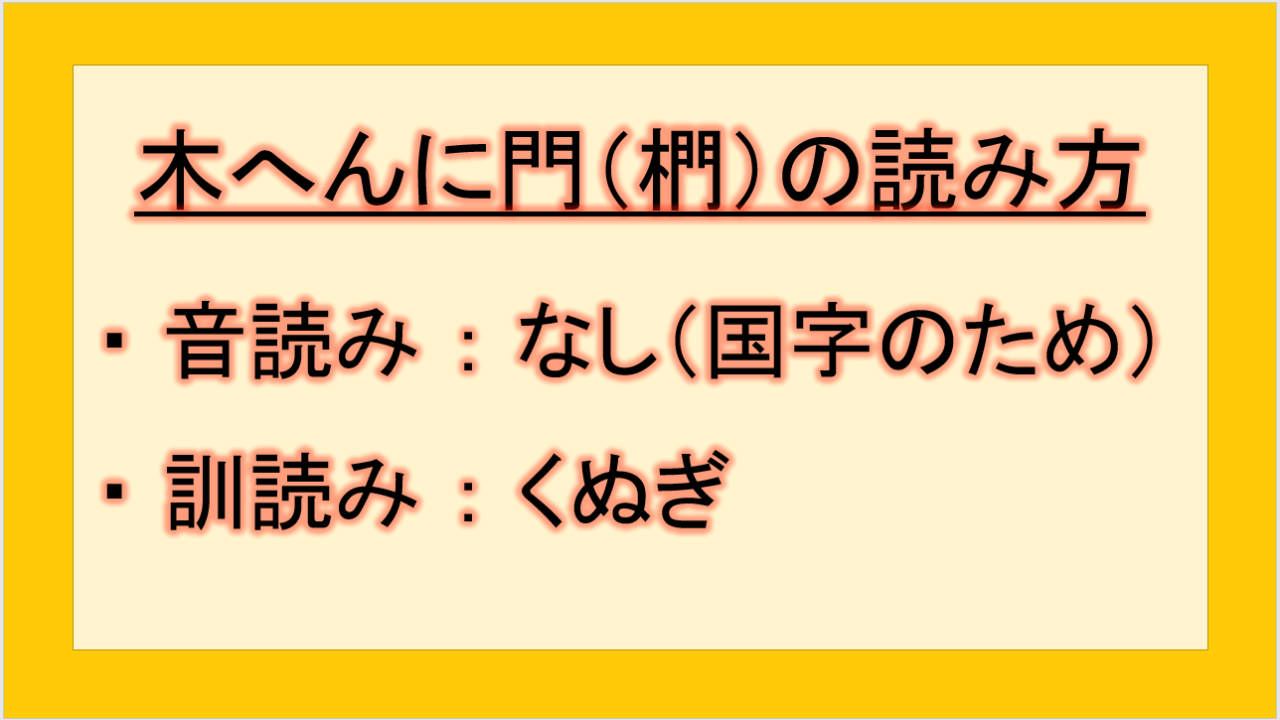

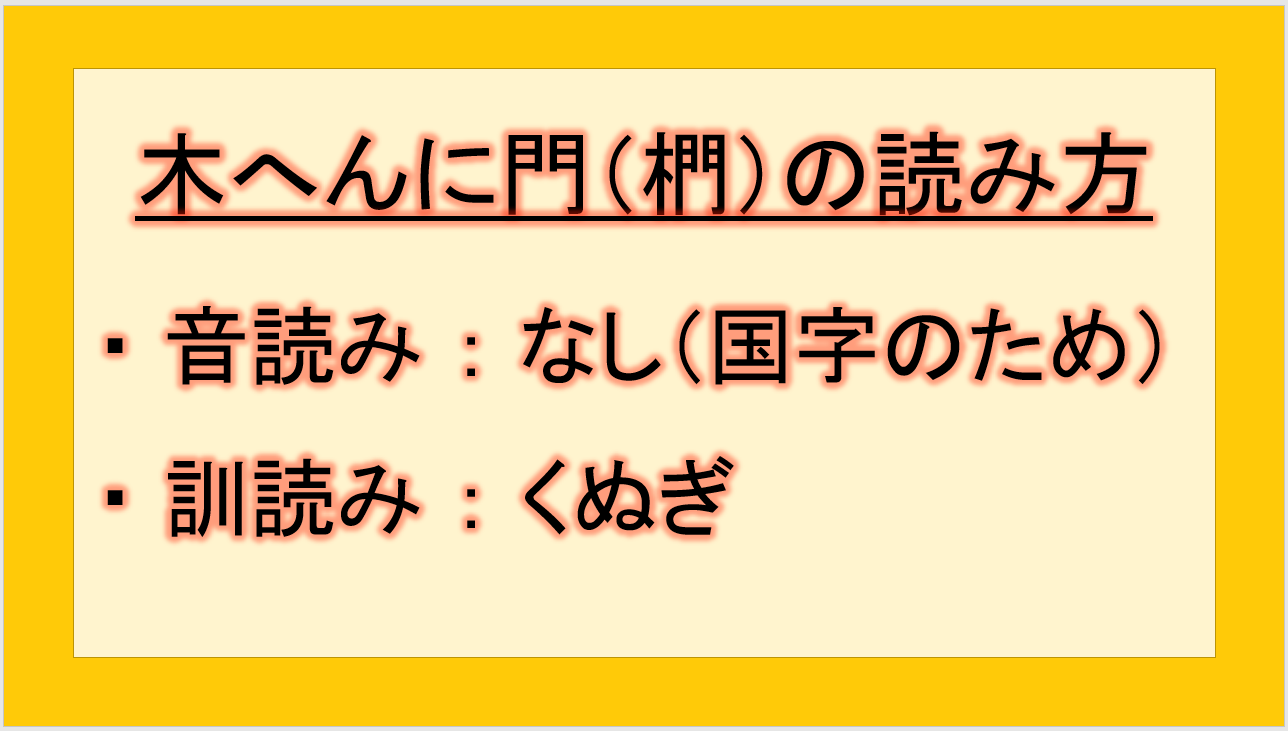

結論として、「木偏に門(椚)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:なし(国字のため)

・ 訓読み:くぬぎ

それでは椚の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに門(椚)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に門(椚)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:なし(国字のため)

・ 訓読み:くぬぎ

と読みます。

「椚」の音読みはありません。訓読みは「くぬぎ」一択です。

意味もひとつしかありません。しかも、日本語だけの意味がたった一つです!

これは椚が日本で作られた国字であるためです。

木へんに門(椚)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に門の「椚」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ くぬぎ(櫟)。ブナ科の落葉高木。

・ 山野に多く自生する雑木林の主要樹種。

・ どんぐりをつける樹木。

これらを表しています。

由来や成り立ち

門は内外の区切りを表すので、別名「くのき」に合わせて「区(門)の木」として作った国字です。

椚は、「木」+「門」で成り立っています。「木」は木が立っている様子を表しており、「樹木」という意味です。「門」は内外の区切りを表します。

クヌギ(櫟・橡・椚・櫪、学名: Quercus acutissima)は、ブナ科コナラ属の落葉高木です。山地などに生え、雑木林の景観をつくり出す代表的な樹種としても知られます。樹皮からしみ出す樹液にはカブトムシ、クワガタムシなどの昆虫がよく集まり、実はドングリとよばれ、材は薪や家具、シイタケ栽培の原木など様々に利用されてきました。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 雑木林を代表する落葉高木。

・ 昆虫採集で親しまれる樹木。

・ 薪炭材として重要な樹木。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに門(椚)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに門(椚)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに門(椚)の漢字を用いた例文

- 雑木林の椚(くぬぎ)にカブトムシが集まっている。

- 椚(くぬぎ)のドングリを子供たちが拾っている。

- 椚(くぬぎ)は別名「つるばみ」とも呼ばれる。

木へんに門(椚)の漢字を使った熟語は?

「椚」は単独で使われることが多く、熟語はあまり多くありませんが、関連する表現には以下のようなものがあります。

椚林(くぬぎばやし)

椚の木が生えている林。雑木林の代表的な形態。

椚材(くぬぎざい)

椚の木材。薪炭材や家具材として利用される。

椚炭(くぬぎずみ)

椚の木から作られる炭。良質な炭として知られる。

なお、漢字では名字などを含め、櫟、椚、橡、櫪、栩、椡、㓛刀、功刀、あるいは柞(ははそ)などいくつかの字をもっています。

これらの熟語や表現も覚えておくと、「椚」の意味をより深く理解できますね。

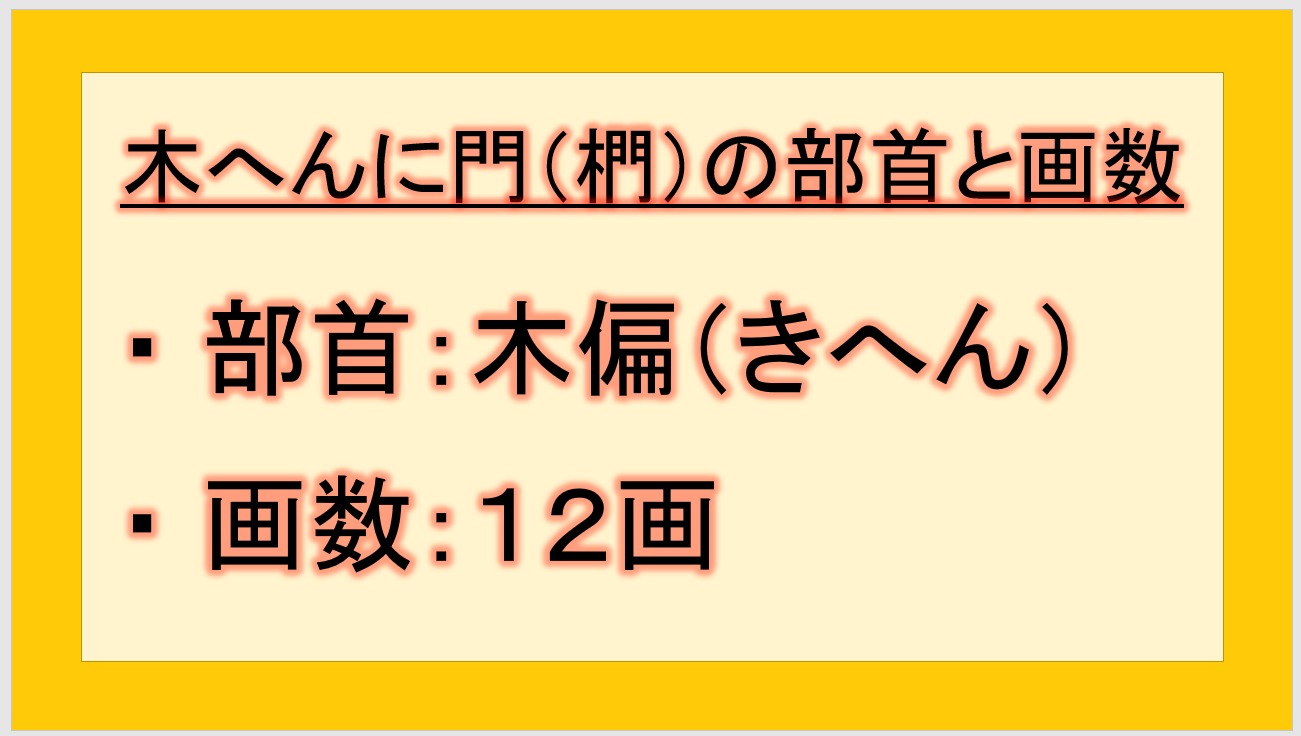

木へんに門(椚)の漢字の部首と画数は?

木へんに門(椚)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木偏(きへん)

・画数:12画(総画)

ですね。

画数は12画で、部首内画数は8画となります。画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 木偏に門(椚)の漢字の読み方や部首や画数は?椚では?

ここでは、木偏に門(椚)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【椚の読み方も:木へんに門】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「椚」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪