この記事では、「木偏に弟(梯)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「梯」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

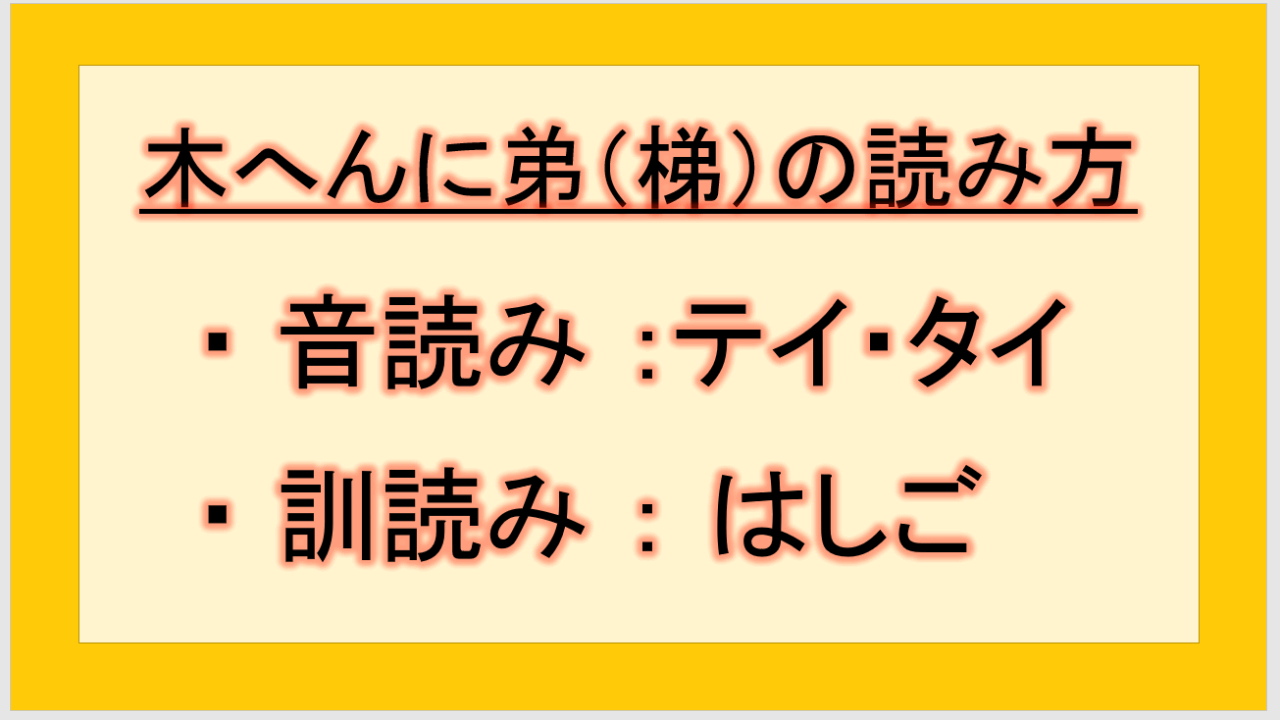

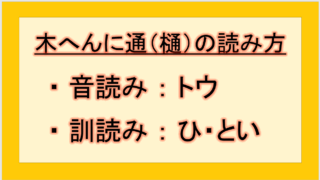

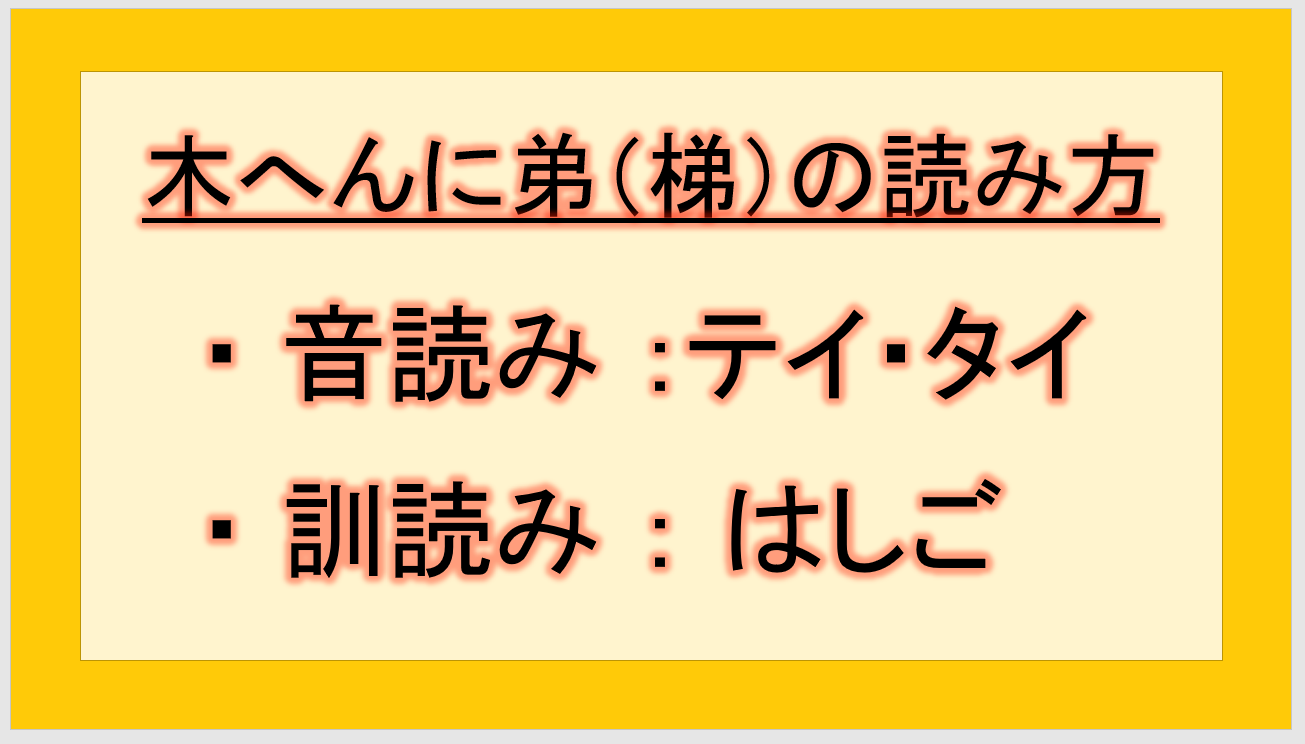

結論として、「木偏に弟(梯)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:テイ・タイ

・ 訓読み:はしご

それでは梯の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに弟(梯)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に弟(梯)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:テイ・タイ

・ 訓読み:はしご

と読みます。

「梯」は人名用漢字で、音読みは「テイ」「タイ」、訓読みは「はしご」です。高い所にのぼるための道具や、段階・順序に従った区分を表します。姓としては「かけはし」「かち」「かけ」「はしご」「はし」「てい」などの読み方があります。

木へんに弟(梯)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に弟の「梯」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ はしご(梯子)。きざはし。

・ 手引き。案内。

・ 段階。順序に従った区分。

これらを表しています。

由来や成り立ち

形声文字で、木と音符弟(テイ)とから成ります。「はしご」の意を表します。

弟には次第の意があり、木を以て次第をなすものを梯といいました。梯子(はしご)は、昇降のための道具で、一般的には2本の縦木に足場となる横木を一定間隔で固定したものです。

梯子の足場は格(こ)または段と呼ばれ、基本的には段に手足をかけながら昇降します。古代中国では城攻めに用いられた攻城の具としても使われ、段階的に上昇していく様子から「階梯」(手引き、てびき)という意味も生まれました。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 高い場所に登るための道具。

・ 物事の段階や順序。

・ 学習や成長の手引き。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに弟(梯)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに弟(梯)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに弟(梯)の漢字を用いた例文

- 火事の時に梯子(はしご)車が出動した。

- 雲梯(うんてい)で体力づくりをしている。

- 学習の階梯(かいてい)を一歩ずつ上る。

- 船から舷梯(げんてい)を下ろした。

- 梯形(ていけい)は台形のことだ。

- 魚梯(ぎょてい)で魚が川を遡上する。

- 磐梯山(ばんだいさん)は福島県の名山だ。

- 縄梯子(なわばしご)にぶら下がった。

- 成功への階梯(かいてい)を見つけた。

木へんに弟(梯)の漢字を使った熟語は?

「梯」を使った熟語には以下のようなものがあります。

梯子(はしご、ていし)

高い所へ登るための道具で、長い2本の材の間に足がかりの横棒を何本もつけたもの。

雲梯(うんてい)

運動器具の一種。ぶら下がって移動する遊具。

階梯(かいてい)

段階。順序に従った区分。また、学習や成長の手引き。

舷梯(げんてい)

船の舷側から乗り降りするための梯子。

梯形(ていけい)

台形のこと。梯子のような形をした四角形。

魚梯(ぎょてい)

ダムなどで魚が遡上できるように設けられた施設。

これらの熟語も覚えておくと、「梯」の意味をより深く理解できますね。

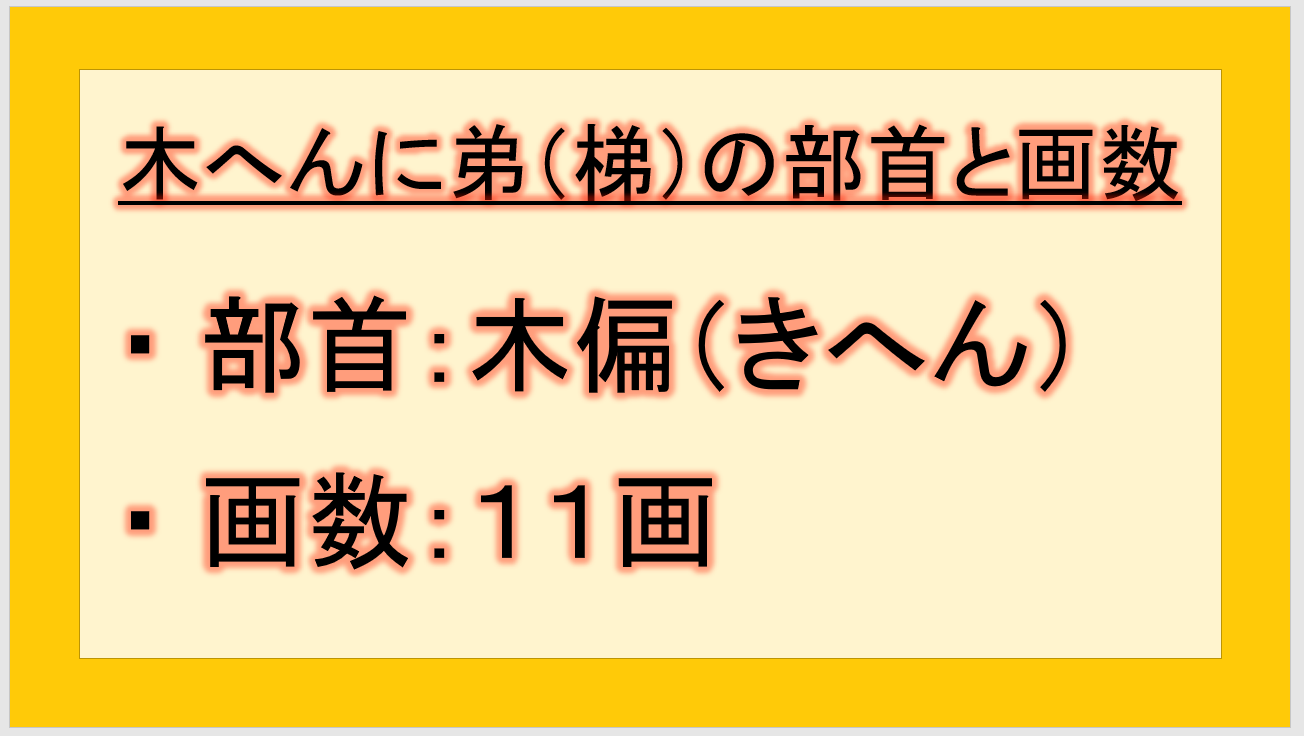

木へんに弟(梯)の漢字の部首と画数は?

木へんに弟(梯)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木偏(きへん)

・画数:11画(総画)

ですね。

画数は11画で、部首内画数は7画となります。画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 木偏に弟(梯)の漢字の読み方や部首や画数は?梯では?

ここでは、木偏に弟(梯)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【梯の読み方も:木へんに弟】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

「梯」は、高い所にのぼるための道具である「はしご」を表す基本的な意味から、段階や順序に従った区分、学習や成長の手引きという意味まで、多様な用法を持つ漢字です。

現代では特に「梯子(はしご)」「雲梯(うんてい)」「階梯(かいてい)」「舷梯(げんてい)」といった熟語で使われることが多く、建築・消防・船舶・運動・教育などの分野で頻繁に目にする漢字です。

「梯」は人名用漢字に定められており、姓としては「梯(かけはし)」さんなど全国におよそ2,500人ほどいらっしゃいます。また、地名では「磐梯山」「梯川」などで使われています。

日本語の漢字は奥深く、「梯」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪