Excelで計算作業をしていると、割り算を行いたい場面は非常に多く訪れます。

売上を日数で割って平均を求めたい、総額を人数で割って一人当たりの金額を計算したい、在庫数を必要数で割って何セット作れるか知りたいなど、ビジネスや日常の様々な場面で割り算は欠かせない計算です。

しかし、Excelを使い始めたばかりの方は、どの記号を使えば割り算ができるのか、キーボードのどこを押せばその記号が入力できるのか、戸惑うことも少なくありません。電卓では「÷」記号を使いますが、Excelでは別の記号を使用します。

Excelの割り算は、数式バーに正しい記号を入力することで簡単に実行できます。

正しい記号と入力方法を知っていれば、複雑な計算も効率的に処理できるようになり、日々の業務がスムーズに進みます。

本記事では、Excelで割り算をするための記号の種類、キーボードでの入力方法、実際の数式での使い方、そして割り算に関連する便利な機能まで詳しく解説します。

割り算の基本をしっかりマスターしたい方は、ぜひ最後までお読みください。

ポイントは

・割り算の記号はスラッシュ「/」を使用する

・キーボードの「め」キーで簡単に入力できる

・数式は「=A1/B1」という形式で割り算を実行

です。

それでは詳しく見ていきましょう。

Excelで割り算に使う記号は「/」(スラッシュ)

それではまず、Excelで割り算を行うために必要な基本的な記号について確認していきます。

割り算記号「/」の基本知識

Excelで割り算を実行するための記号は、スラッシュ「/」(フォワードスラッシュ)です。

一般的な電卓や数学の授業で使われる「÷」記号ではなく、斜め線の「/」を使用します。

この記号は除算演算子と呼ばれ、左側の数値を右側の数値で割る計算を実行します。

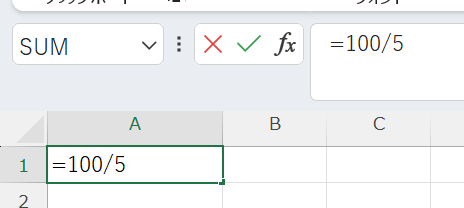

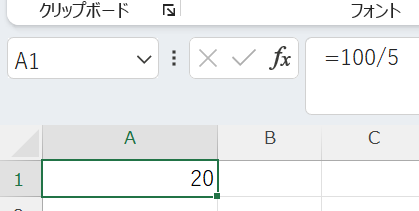

例えば、100を5で割りたい場合、Excelでは「100/5」という形式で記述します。

この記号はプログラミング言語や多くの表計算ソフトで共通して使用されている標準的な除算記号であり、Excelだけでなく、Google スプレッドシートやその他の表計算アプリケーションでも同様に機能します。

割り算記号の比較

電卓・数学

Excelでは使用不可

Excel

スラッシュを使用

計算例

結果は20

スラッシュには「/」(フォワードスラッシュ)と「\」(バックスラッシュ)の2種類がありますが、Excelの割り算で使用するのは右上がりの「/」です。

左上がりの「\」は別の用途で使用される記号であり、割り算には使用できません。

間違えて「\」を入力してしまうとエラーになりますので、必ず右上がりの「/」を入力するよう注意しましょう。

| 記号 | 名称 | Excelでの用途 | 割り算での使用 |

|---|---|---|---|

| / | フォワードスラッシュ | 除算演算子 | ○ 使用可能 |

| \ | バックスラッシュ | ファイルパス区切り等 | × 使用不可 |

| ÷ | 除算記号 | 使用不可 | × 使用不可 |

| : | コロン | 範囲指定 | × 使用不可 |

キーボードでの「/」の入力方法

スラッシュ「/」をキーボードから入力する方法は非常に簡単です。

日本語キーボードでは「め」と書かれたキーを押すだけで「/」が入力されます。

このキーは、通常キーボードの右側、エンターキーの左隣あたりに配置されています。

キーボードの配列によって若干位置が異なる場合がありますが、ほとんどの日本語配列キーボードでは同じ位置にあります。

入力する際は、日本語入力モード(ひらがな入力モード)でも半角英数モードでも、どちらでも「/」記号が入力できます。

ただし、Excelの数式内で使用する場合は半角の「/」である必要があるため、日本語入力モードで入力した場合は自動的に半角に変換されるか、確認が必要です。

キーボードでの入力位置

「め」キーを押す

(エンターキーの左隣)

スラッシュが

入力される

テンキー付きのキーボードをお使いの場合は、テンキー部分にも「/」キーがあります。

このキーは通常、テンキーの右上、アスタリスク「*」キーの下あたりに配置されており、数値入力と同時にスラッシュを入力できるため、計算作業が連続する場合に便利です。

英語配列キーボードを使用している場合は、クエスチョンマーク「?」と同じキーに「/」が割り当てられています。

シフトキーを押さずにそのまま押せば「/」が入力され、シフトキーと同時に押すと「?」が入力されます。

| キーボード種類 | 入力キー | 位置 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 日本語配列 | 「め」キー | エンターキー左隣 | そのまま押すだけ |

| テンキー | 「/」キー | テンキー右上 | 数値入力時に便利 |

| 英語配列 | 「?」キー | 右シフトキー左隣 | シフト不要で「/」 |

| ノートPC | 機種により異なる | 配列を確認 | 通常は日本語配列と同じ |

全角と半角の違いに注意

Excelの数式で割り算を行う際は、必ず半角の「/」を使用する必要があります。

全角の「/」を入力してしまうと、Excelは数式として認識せず、ただの文字列として扱われてしまいます。

半角と全角の見た目は非常に似ているため、パッと見では区別がつきにくいのですが、文字幅が異なります。

全角の「/」は日本語文字と同じ幅を持つ全角文字であり、半角の「/」は英数字と同じ幅の半角文字です。

Excelの数式バーで入力する際、日本語入力モードがオンになっていると全角文字が入力される可能性があるため、数式を入力する前に必ず半角英数モードに切り替えることをおすすめします。

半角英数モードへの切り替えは、通常「半角/全角」キーを押すか、タスクバーの入力モード表示をクリックして切り替えます。

全角の「/」を誤って入力した場合、セルには「=A1/B1」のように表示されていても、計算結果は表示されず、そのまま文字列として「=A1/B1」という文字が表示されてしまいます。

この場合、セルの左上に緑色の三角マークが表示されることがあり、これはExcelが「数式のように見えるが文字列として扱われている」と警告しているサインです。

このような状態になった場合は、セルをダブルクリックして編集モードにし、全角の「/」を削除して半角の「/」に入力し直す必要があります。

数式入力時は常に半角モードで作業する習慣をつけると、このようなトラブルを防げます。

Excelでの割り算の基本的な数式と使い方

続いては実際にExcelで割り算の数式を作成し、計算を実行する具体的な方法を確認していきます。

基本的な割り算の数式の書き方

Excelで割り算の数式を入力するには、必ずイコール「=」から始めて、割られる数と割る数をスラッシュ「/」でつなぎます。

数式の基本形式は「=割られる数/割る数」となります。

例えば、100を4で割りたい場合、セルに「=100/4」と入力してエンターキーを押せば、そのセルに計算結果の「25」が表示されます。

直接数値を入力する方法も便利ですが、Excelの真価はセル参照を使った数式にあります。

A1セルに「100」、B1セルに「4」という数値が入っている場合、C1セルに「=A1/B1」と入力すれば、A1の値をB1の値で割った結果が表示されます。

この方法の利点は、A1やB1の値を変更すると、C1の計算結果も自動的に更新されることです。

割り算数式の基本パターン

直接入力

結果: 25

セル参照

A1の値÷B1の値

混合

A1の値÷100

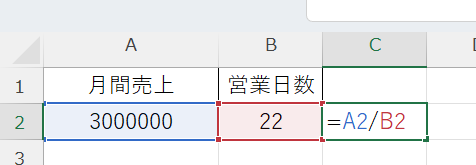

実際の業務では、売上データを日数で割って日次平均を求めたり、合計金額を人数で割って一人当たりの金額を計算したりする場面が多くあります。

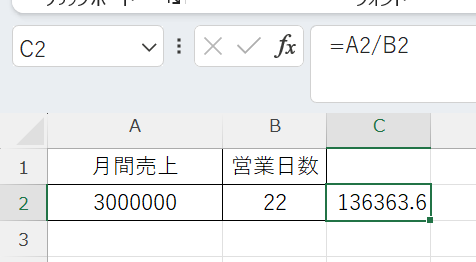

例えば、A2セルに「月間売上: 3000000」、B2セルに「営業日数: 22」が入っている場合、C2セルに「=A2/B2」と入力すれば、1日あたりの平均売上「136363.636…」が計算されます。

| セル | 内容 | 数式(C列) | 結果 |

|---|---|---|---|

| A1: 1000 B1: 5 |

1000円を5人で割る | =A1/B1 | 200 |

| A2: 450 B2: 15 |

450kmを15リットルで割る | =A2/B2 | 30 |

| A3: 80000 B3: 12 |

年収を月数で割る | =A3/B3 | 6666.67 |

| A4: 500 B4: 8 |

500gを8等分 | =A4/B4 | 62.5 |

複数のセルに数式をコピーする方法

一つのセルに入力した割り算の数式を、複数の行や列にコピーすることで、大量のデータを一括処理できます。

数式をコピーする最も簡単な方法は、フィルハンドルを使用することです。

フィルハンドルとは、セルを選択したときに右下に表示される小さな四角いマーカーのことです。

例えば、C1セルに「=A1/B1」という数式を入力した後、C1セルを選択すると右下にフィルハンドルが表示されます。

このフィルハンドルにマウスカーソルを合わせると、カーソルが黒い十字形に変わります。

その状態でダブルクリックすると、隣接する列にデータがある限り、自動的に下方向へ数式がコピーされます。

もしくは、フィルハンドルをクリックしたまま下方向にドラッグすることでも、任意の範囲まで数式をコピーできます。

数式を下方向にコピーする手順

数式セルを選択

(例: =A1/B1)

セル右下の

フィルハンドルを

ダブルクリック

自動的に下まで

数式がコピーされる

数式がコピーされる際、セル参照は自動的に相対的に変化します。

C1セルの「=A1/B1」をC2セルにコピーすると「=A2/B2」に、C3セルにコピーすると「=A3/B3」というように、行番号が自動的に調整されます。

この機能を相対参照と呼び、大量のデータを効率的に処理する際に非常に便利です。

| A列(売上) | B列(日数) | C列(数式) | 計算結果 |

|---|---|---|---|

| 300000 | 10 | =A1/B1 | 30000 |

| 450000 | 15 | =A2/B2 | 30000 |

| 600000 | 20 | =A3/B3 | 30000 |

| 750000 | 25 | =A4/B4 | 30000 |

割り算と他の演算子を組み合わせる

Excelでは割り算だけでなく、足し算「+」、引き算「-」、掛け算「*」といった複数の演算子を一つの数式内で組み合わせることができます。

複数の演算が含まれる数式では、計算の優先順位が重要になります。

Excelでは数学と同じく、掛け算と割り算は足し算と引き算よりも先に計算されます。

例えば、「=10+20/5」という数式では、まず「20/5」が計算されて「4」となり、その後「10+4」が計算されて結果は「14」になります。

もし「10+20」を先に計算してから5で割りたい場合は、括弧を使って「=(10+20)/5」と記述する必要があり、この場合の結果は「6」になります。

括弧を使うことで、計算の順序を明示的にコントロールできます。

| 演算子 | 名称 | 優先順位 | 例 |

|---|---|---|---|

| ( ) | 括弧 | 最優先 | =(A1+B1)/C1 |

| * | 掛け算 | 高 | =A1*B1 |

| / | 割り算 | 高 | =A1/B1 |

| + | 足し算 | 低 | =A1+B1 |

| – | 引き算 | 低 | =A1-B1 |

実務では、消費税込みの金額を計算したり、割引率を適用した価格を求めたりする際に、複数の演算子を組み合わせた数式が必要になります。

例えば、A1セルに商品の本体価格が入っていて、10%の消費税を加えた金額を計算する場合、「=A1+A1*0.1」または「=A1*1.1」という数式になります。

さらに、その金額を何人かで割る場合は「=A1*1.1/B1」のように記述します。

| 計算内容 | 数式例 | A1=1000、B1=3の場合 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 税込価格を人数で割る | =A1*1.1/B1 | 1000×1.1÷3 | 366.67 |

| 合計から割引後の単価 | =(A1+500)*0.9/B1 | (1000+500)×0.9÷3 | 450 |

| 平均を求めて切り上げ | =(A1+A2+A3)/3 | 合計÷個数 | 平均値 |

| 差分の割合を計算 | =(A1-B1)/B1 | (1000-300)÷300 | 2.33 |

複雑な数式を作成する際は、括弧を積極的に使用することで可読性が向上し、意図した計算順序を確実に実行できます。

特に、複数の部門や担当者が同じファイルを使用する場合、数式の意図が明確になるよう括弧で計算の区切りを示すことは、ミスの防止にもつながります。

また、数式が長くなりすぎる場合は、中間計算用のセルを別に設けて段階的に計算することで、エラーの発見や修正が容易になります。

例えば、税込金額をD列で計算し、それを人数で割った結果をE列で表示するといった方法です。

割り算で発生する小数点以下の処理方法

続いては割り算の結果として表示される小数点以下の数値をどのように扱うか、その処理方法を確認していきます。

小数点以下の表示桁数を調整する

割り算を実行すると、多くの場合、結果に小数点以下の数値が含まれます。

表示される小数点以下の桁数は、セルの書式設定で調整できます。

例えば、「=100/3」という計算の結果は「33.33333…」と無限に続きますが、Excelは初期設定では適切な桁数で表示します。

この表示桁数を変更するには、対象のセルを選択して「ホーム」タブの「数値」グループにある「小数点以下の表示桁数を増やす」ボタンまたは「小数点以下の表示桁数を減らす」ボタンをクリックします。

これらのボタンは「0.0」のような小数点記号が描かれたアイコンで、クリックするたびに表示桁数が1桁ずつ増減します。

あるいは、セルを右クリックして「セルの書式設定」を開き、「表示形式」タブの「数値」カテゴリで小数点以下の桁数を直接指定することもできます。

小数点表示の調整例

小数点0桁

100÷3

小数点2桁

100÷3

小数点4桁

100÷3

重要な点として、この表示桁数の調整はあくまで「表示」を変更しているだけで、セル内部に保存されている実際の値は変わっていません。

例えば、「33.33333…」という値を小数点2桁で表示するよう設定すると「33.33」と表示されますが、このセルを別の計算で参照した場合、内部的には「33.33333…」という精度の高い値が使用されます。

これにより、表示上は丸められていても、計算精度は保たれます。

| 計算式 | 実際の値 | 小数点0桁表示 | 小数点2桁表示 | 小数点4桁表示 |

|---|---|---|---|---|

| =100/3 | 33.333333… | 33 | 33.33 | 33.3333 |

| =10/7 | 1.428571… | 1 | 1.43 | 1.4286 |

| =50/6 | 8.333333… | 8 | 8.33 | 8.3333 |

| =22/7 | 3.142857… | 3 | 3.14 | 3.1429 |

ROUND関数で四捨五入する

表示形式ではなく実際の値を丸めたい場合は、ROUND関数、ROUNDUP関数、ROUNDDOWN関数を使用します。

ROUND関数は指定した桁で四捨五入を行う関数で、「=ROUND(値,桁数)」という形式で使用します。

例えば、「=ROUND(100/3,2)」と入力すると、100÷3の結果を小数点第2位で四捨五入し、「33.33」という値が実際にセルに格納されます。

桁数に「0」を指定すると整数に、「-1」を指定すると十の位で四捨五入されます。

ROUNDUP関数は常に切り上げ、ROUNDDOWN関数は常に切り捨てを行います。

これらの関数を使えば、金額計算で1円未満を切り捨てたり、在庫計算で端数を切り上げたりといった実務上必要な処理が正確に行えます。

| 関数 | 動作 | 数式例 | 100÷3の結果 |

|---|---|---|---|

| ROUND | 四捨五入 | =ROUND(100/3,2) | 33.33 |

| ROUNDUP | 切り上げ | =ROUNDUP(100/3,2) | 33.34 |

| ROUNDDOWN | 切り捨て | =ROUNDDOWN(100/3,2) | 33.33 |

| INT | 整数部分のみ | =INT(100/3) | 33 |

特に金額計算では、消費税の計算などで端数処理が必要になることが多くあります。

例えば、商品価格が980円で消費税率が10%の場合、「=980*0.1」の結果は「98」ですが、実際には「=ROUNDDOWN(980*0.1,0)」として小数点以下を切り捨てて「98」円とする処理が一般的です。

あるいは総額から逆算する場合は「=ROUND(980*1.1,0)」として四捨五入で「1078」円とします。

ゼロ除算エラーへの対処方法

割り算で最も注意すべきエラーが、ゼロで割ろうとした場合に発生する「#DIV/0!」エラーです。

数学的にゼロで割ることはできないため、Excelは「=A1/B1」という数式でB1セルが空白またはゼロの場合、「#DIV/0!」というエラーを表示します。

このエラーを防ぐには、IFERROR関数やIF関数を使用して、エラーが発生する条件を事前にチェックします。

IFERROR関数を使った「=IFERROR(A1/B1,””)」という数式では、割り算がエラーになった場合に空白を表示します。

第2引数に「0」を指定すれば「0」を、「計算不可」などの文字列を指定すればそのメッセージを表示できます。

ゼロ除算エラーの対処法

エラー発生

(B1=0)

→ #DIV/0!

IFERROR使用

→ 空白表示

IF関数使用

→ 条件分岐

IF関数を使う方法もあります。

「=IF(B1=0,””,A1/B1)」という数式では、B1がゼロの場合は空白を表示し、そうでなければ割り算を実行します。

より厳密には「=IF(OR(B1=0,B1=””),””,A1/B1)」とすることで、B1がゼロまたは空白の両方の場合に対応できます。

| 数式 | B1がゼロの場合 | B1が空白の場合 | B1が5の場合 |

|---|---|---|---|

| =A1/B1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 正常に計算 |

| =IFERROR(A1/B1,””) | 空白 | 空白 | 正常に計算 |

| =IFERROR(A1/B1,”計算不可”) | 計算不可 | 計算不可 | 正常に計算 |

| =IF(B1=0,””,A1/B1) | 空白 | #DIV/0! | 正常に計算 |

エラー処理を適切に行うことで、シートの見た目が整い、他のユーザーが使用する際の混乱を防げます。

特に、計算結果を集計する際、エラーセルが含まれているとSUM関数などでも正しい結果が得られなくなる場合があるため、データの入力段階でエラー処理を組み込んでおくことが重要です。

ただし、エラーを非表示にすると問題の発見が遅れる可能性もあるため、開発段階ではエラーを表示し、最終的な配布版でエラー処理を適用するといった使い分けも有効です。

割り算に関連する便利な関数とテクニック

最後に、割り算を使った実務で役立つ関数や応用的なテクニックを確認していきます。

商と余りを求めるQUOTIENT関数とMOD関数

通常の割り算「/」は小数点を含む結果を返しますが、整数の商だけを求めたい場合はQUOTIENT関数、余りを求めたい場合はMOD関数を使用します。

QUOTIENT関数は「=QUOTIENT(分子,分母)」という形式で、割り算の整数部分だけを返します。

例えば、「=QUOTIENT(17,5)」の結果は「3」となり、17を5で割った商の整数部分が得られます。

MOD関数は「=MOD(数値,除数)」という形式で、割り算の余りを返します。

同じく「=MOD(17,5)」の結果は「2」となり、17を5で割ったときの余りが得られます。

これらの関数は、在庫を箱詰めする際に何箱できて何個余るか、時間を分に変換する際に何時間何分かを計算する場合などに便利です。

| 計算内容 | 使用関数 | 数式例 | 17÷5の場合 |

|---|---|---|---|

| 通常の割り算 | /演算子 | =17/5 | 3.4 |

| 商(整数部分) | QUOTIENT | =QUOTIENT(17,5) | 3 |

| 余り | MOD | =MOD(17,5) | 2 |

| 検算 | 商×除数+余り | =3*5+2 | 17 |

実務での活用例として、商品150個を1箱12個入りで梱包する場合を考えます。

「=QUOTIENT(150,12)」で箱数「12」が求まり、「=MOD(150,12)」で余り「6」個が求まります。

つまり、12箱作れて6個余るということが分かります。

| A列(総数) | B列(1箱の個数) | C列(箱数) | D列(余り) |

|---|---|---|---|

| 150 | 12 | =QUOTIENT(A1,B1) | =MOD(A1,B1) |

| (結果) | (結果) | 12箱 | 6個 |

パーセンテージを計算する方法

割り算はパーセンテージの計算にも頻繁に使用されます。

パーセンテージは「部分÷全体」で求められ、結果を100倍するか、セルの表示形式をパーセントにします。

例えば、目標売上1000万円に対して実績が800万円だった場合、達成率は「=800/1000」で「0.8」となります。

これを80%と表示したい場合は、セルを選択して「ホーム」タブの「パーセントスタイル」ボタン(%のアイコン)をクリックするか、セルの書式設定で「パーセンテージ」を選択します。

あるいは数式内で100を掛けて「=800/1000*100」とすれば「80」という数値が得られ、その後に「%」記号を追加表示することもできます。

パーセンテージ計算の基本

達成率

800/1000=0.8

構成比

200/1000=0.2

増減率

(120-100)/100=0.2

構成比を計算する場合も同様で、全体売上に対する各商品の売上比率を求めるには「=各商品売上/総売上」という形式になります。

例えば、総売上500万円のうち商品Aが150万円の場合、「=150/500」で「0.3」つまり30%となります。

| 計算内容 | 数式の形 | 具体例 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 達成率 | =実績/目標 | =850/1000 | 0.85 → 85% |

| 構成比 | =部分/合計 | =200/1000 | 0.2 → 20% |

| 増加率 | =(新-旧)/旧 | =(120-100)/100 | 0.2 → 20% |

| 減少率 | =(旧-新)/旧 | =(100-80)/100 | 0.2 → 20% |

平均を求めるAVERAGE関数との関係

平均値を求めるAVERAGE関数は、内部的には合計を個数で割る計算を行っています。

「=AVERAGE(A1:A10)」は「=SUM(A1:A10)/COUNT(A1:A10)」と同じ意味です。

AVERAGE関数を使えば簡潔に平均が求められますが、加重平均や条件付き平均など、より複雑な計算では割り算を直接使用する必要があります。

例えば、科目ごとに配点が異なる加重平均を求める場合、「=(数学の点数*3+英語の点数*2+理科の点数*2)/(3+2+2)」というように、合計点を合計配点で割る計算が必要です。

また、特定の条件に合致するデータだけの平均を求める場合は、SUMIF関数とCOUNTIF関数を組み合わせて「=SUMIF(範囲,条件)/COUNTIF(範囲,条件)」という形式で計算します。

| 平均の種類 | 計算方法 | 数式例 |

|---|---|---|

| 単純平均 | AVERAGE関数 | =AVERAGE(A1:A10) |

| 単純平均(手動) | 合計÷個数 | =SUM(A1:A10)/COUNT(A1:A10) |

| 加重平均 | 加重合計÷重み合計 | =SUMPRODUCT(A1:A3,B1:B3)/SUM(B1:B3) |

| 条件付き平均 | SUMIF÷COUNTIF | =SUMIF(A:A,”>50″)/COUNTIF(A:A,”>50″) |

割り算はExcelでの計算の基本中の基本ですが、その応用範囲は非常に広く、ビジネスデータの分析、財務計算、統計処理など、あらゆる場面で使用されます。

単純な除算から始まり、関数との組み合わせ、エラー処理、複雑な数式への展開と、段階的にスキルを高めていくことで、より高度なデータ分析が可能になります。

特に重要なのは、計算の意図を明確にすることです。

単に数値を割るだけでなく、その計算が何を意味するのか、結果をどう解釈すべきかを理解しながら数式を組み立てることで、正確で意味のある分析結果が得られます。

まとめ エクセルの割り算の記号の入力・表示方法

Excelの割り算の記号と使い方をまとめると

・割り算の記号はスラッシュ「/」:電卓の「÷」ではなく、キーボードの「め」キーで入力する半角のスラッシュを使用、バックスラッシュ「\」や全角の「/」は使用不可

・基本的な数式の形式:「=割られる数/割る数」または「=A1/B1」のようにセル参照で記述、複数の演算子を組み合わせる場合は括弧で計算順序を制御

・小数点以下の処理:表示形式で桁数を調整、ROUND系関数で実際の値を丸める、IFERROR関数でゼロ除算エラーに対処

・関連する便利な関数:QUOTIENT関数で商の整数部分、MOD関数で余り、パーセンテージ計算は「部分/全体」で表示形式をパーセントに設定

これらの知識を組み合わせることで、単純な割り算から複雑な財務分析まで、幅広い計算業務に対応できます。

特に実務では、エラー処理や小数点処理を適切に行うことで、信頼性の高いデータ分析が実現します。

ただし、数式を作成する際は注意が必要です。

必ず半角モードで入力すること、ゼロ除算を考慮すること、計算結果の意味を理解することが、正確な分析の基本となります。

Excelの割り算機能を正しく理解して活用し、日々のデータ処理業務の効率化と精度向上を実現していきましょう!