この記事では、「足へんに尊(蹲)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「蹲」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

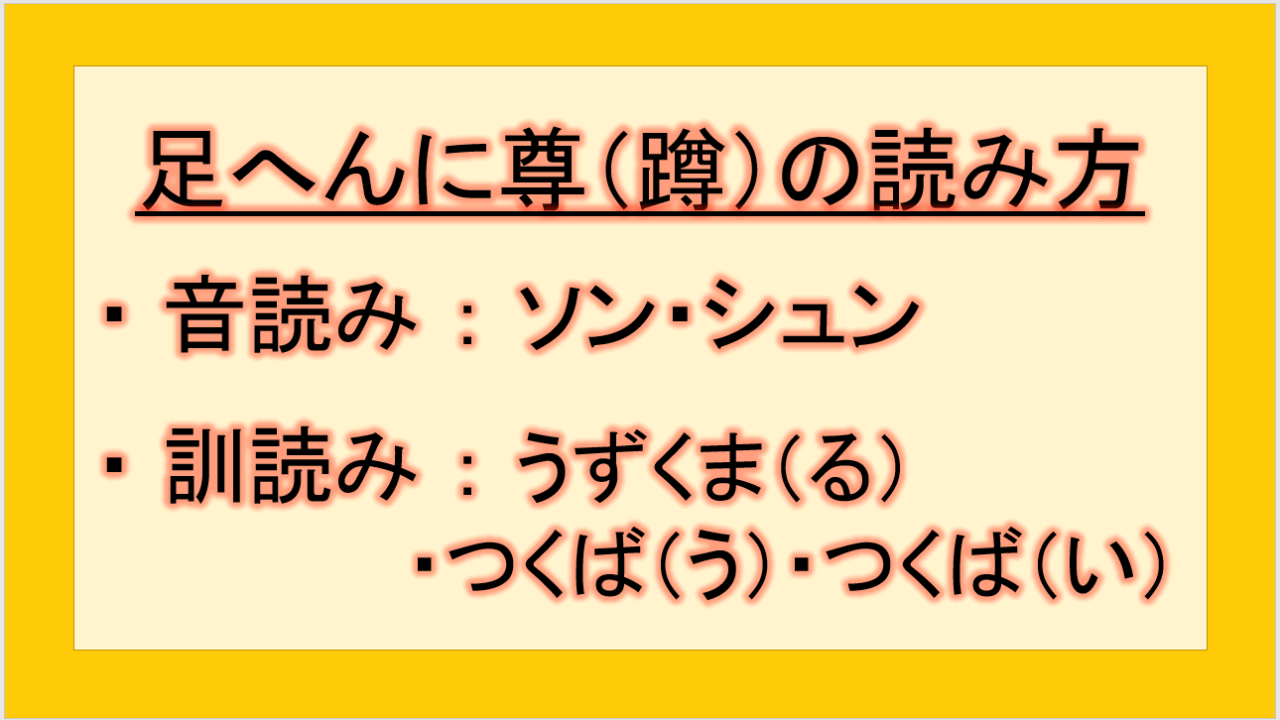

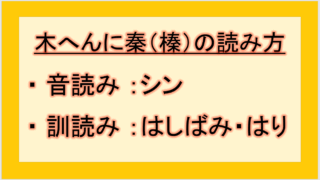

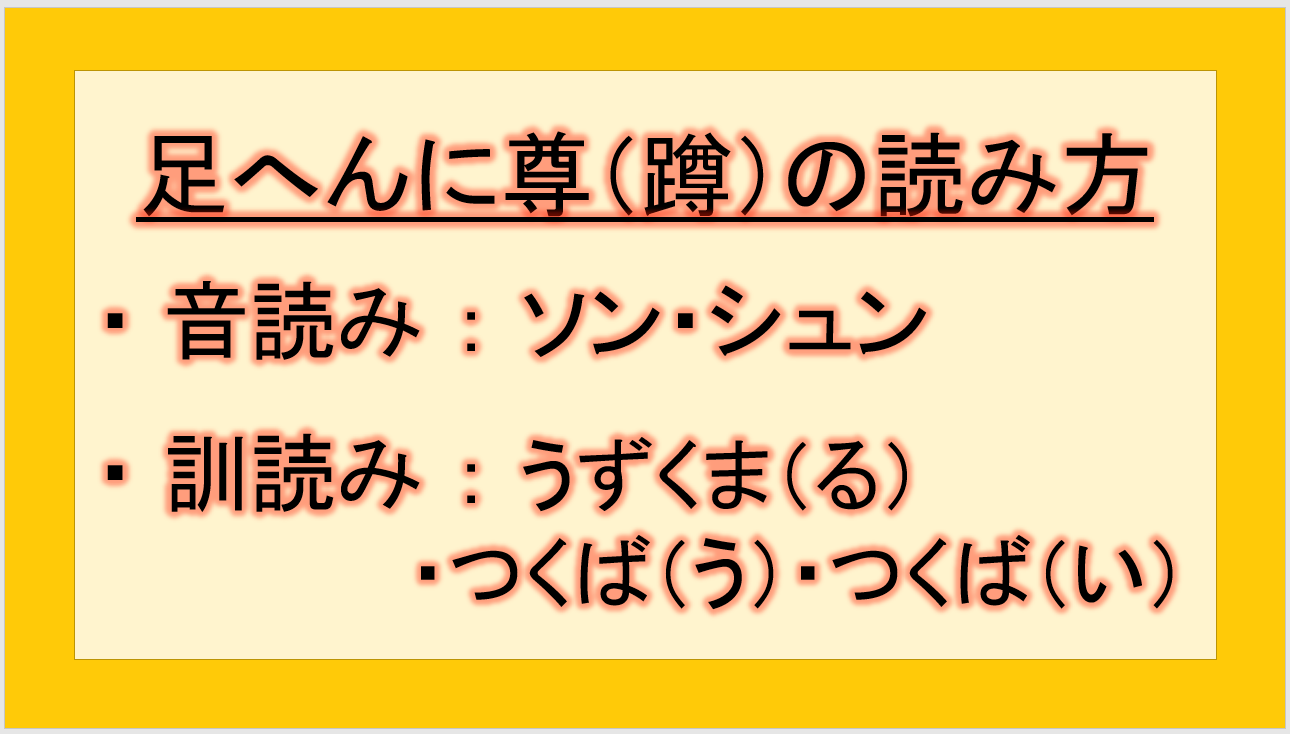

結論として、「足へんに尊(蹲)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:ソン・シュン

・ 訓読み:うずくま(る)・つくば(う)・つくば(い)

それでは蹲の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

足へんに尊(蹲)の漢字の読み方は?

まず、「足偏に尊(蹲)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:ソン・シュン

・ 訓読み:うずくま(る)・つくば(う)・つくば(い)

と読みます。

「蹲」の読み方は、音読みでは「ソン」が最も一般的で、訓読みでは「うずくまる」「つくばう」「つくばい」と読みます。

特に「蹲踞(そんきょ)」という熟語や、茶道で使われる「つくばい」として知られています。日常生活でも「うずくまる」という動作を表現する際に使用されます。

足へんに尊(蹲)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、足偏に尊の「蹲」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ うずくまる。しゃがむ。

・ つくばう。身を低くしてかがむ。

・ つくばい。茶庭に置かれる手水鉢。

・ しりごみする。ためらう。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「足偏」は足や歩行に関する動作を表す部首で、「尊」は音符として使われています。

この二つの要素が組み合わさることで、「足を使ってうずくまる動作」という意味が生まれました。「蹲」は形声文字で、意味を表す「足」と音を表す「尊(ソン)」を組み合わせて作られました。

興味深いことに、「蹲」という漢字は日本の伝統文化と深く結びついています。相撲や剣道などの武道では「蹲踞(そんきょ)」という姿勢が重要な意味を持ち、茶道では「つくばい」として手を清める儀式的な意味があります。

「蹲踞」は、つま先立ちで深く腰を下ろし、膝を開いて上体を正した姿勢のことで、相撲の立ち合いや剣道の礼法で使用されます。この姿勢は、相手への敬意を示すとともに、精神的な集中を高める効果があるとされています。

一方、茶道の「つくばい」は、茶室に入る前に手や口を清めるための低い手水鉢を指します。客人が身を低くして手を清める動作から「蹲踞」と同じ漢字が使われるようになりました。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 相撲や武道における基本姿勢。

・ 茶道における手水の設備。

・ 日常での「うずくまる」動作。

・ 敬意や謙遜の表現。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

足へんに尊(蹲)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

足偏に尊(蹲)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

足へんに尊(蹲)の漢字を用いた例文

- 相撲の蹲踞(そんきょ)の姿勢を練習した。

- 疲れて地面に蹲(うずくま)った。

- 茶庭の蹲踞(つくばい)で手を清める。

- 剣道の稽古では最初と最後に蹲踞(そんきょ)を行う。

- 猫が雨宿りのために軒下で蹲(うずくま)っている。

- 茶道では蹲(つくば)って手水を使う。

- 武道において蹲踞(そんきょ)は重要な礼法だ。

足へんに尊(蹲)の漢字を使った熟語は?

「蹲」を使った熟語には以下のようなものがあります。

蹲踞(そんきょ)

うずくまること。特に相撲や剣道で行う、つま先立ちで腰を下ろし膝を開いた礼の姿勢。

蹲踞(つくばい)

茶室の庭先に低く据え付けた手水鉢。茶道で手や口を清めるために使用される。

蹲循(しゅんじゅん)

しりごみすること。ためらって進まないこと。

蹲伏(そんぷく)

うずくまって伏すこと。身を低くして隠れること。

これらの熟語も覚えておくと、「蹲」の意味をより深く理解できますね。

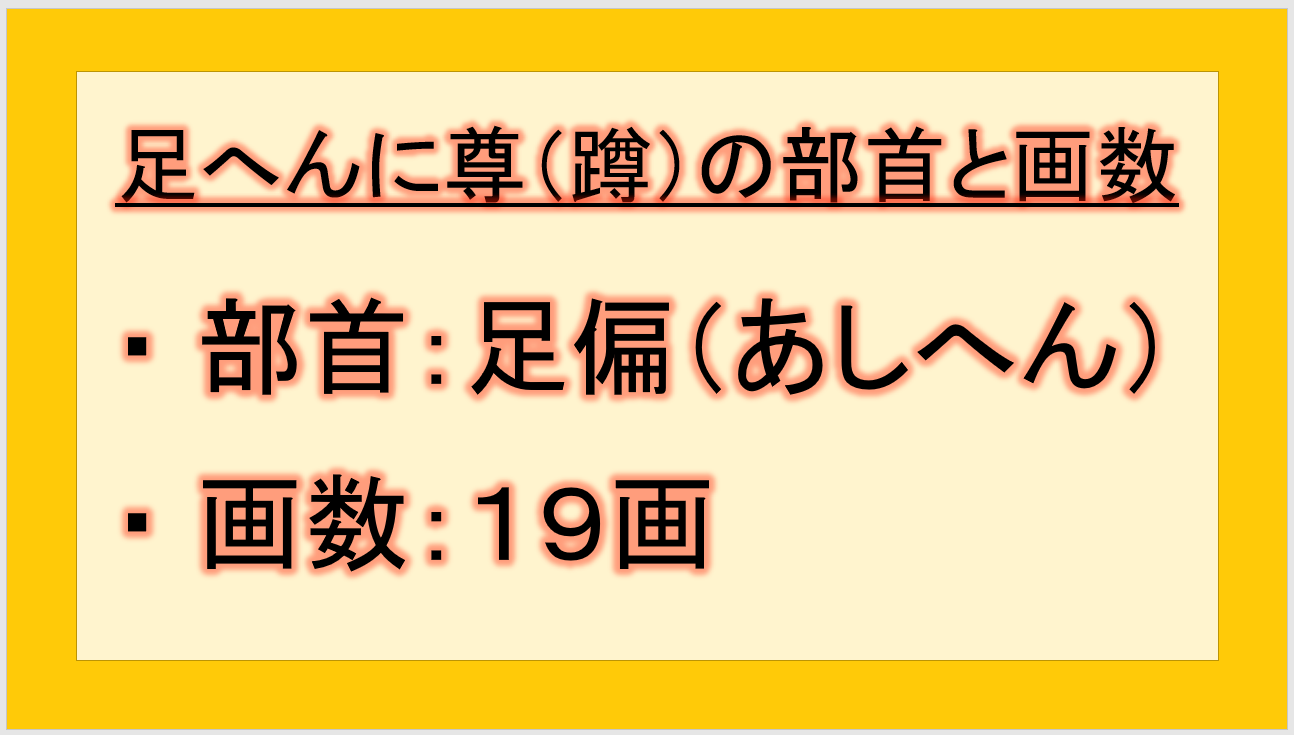

足へんに尊(蹲)の漢字の部首と画数は?

足偏に尊(蹲)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:足へん(あしへん・そくぶ)

・画数:19画(総画数)

ですね。

「蹲」は漢字検定1級の非常に難しい漢字ですが、相撲や剣道、茶道など日本の伝統文化に興味がある方には馴染みのある漢字かもしれません。

特に武道を習っている方は「蹲踞(そんきょ)」として日常的に触れる機会があるでしょう。

画数が多いので、丁寧に書きましょう。左側の足偏と右側の「尊」のバランスを考えて書くことが大切です(^^)/

まとめ 足偏に尊(蹲)の漢字の読み方や部首や画数は?蹲では?

ここでは、足へんに尊(蹲)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【蹲の読み方も:足偏に尊】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「蹲」の成り立ちを知ることで、日本の伝統文化への理解も深まりますね。相撲の蹲踞、剣道の礼法、茶道のつくばいなど、現代でも日本の文化的アイデンティティを支える重要な要素として使われている「蹲」は、単なる「しゃがむ」という動作を超えた深い精神性を表現した興味深い漢字といえるでしょう。

特に武道や茶道に関わる方にとって、「蹲」は技術的な動作であると同時に、心を整え、相手への敬意を表す重要な所作として位置づけられています。この漢字一文字に込められた日本文化の奥深さを感じることができます。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪