Excelで計算を行う際、小数点以下の端数をどう処理するかは重要な問題です。

例えば、商品の単価に数量を掛けた金額に小数点以下が発生した場合、そのまま表示すると実務上の処理が煩雑になります。

請求書作成や在庫管理、見積書の作成などでは、小数点以下を切り上げて整数にする必要があるケースが頻繁に発生します。

単純に表示形式を整数にするだけでは、見た目は整数でも内部的には小数値が残っており、合計金額などで誤差が生じる原因になります。

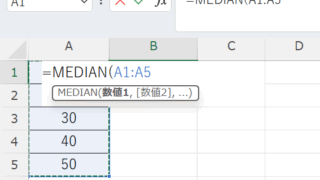

Excelには、計算結果を切り上げるための複数の関数が用意されています。

ROUNDUP関数は指定した桁数で切り上げを行い、CEILING関数は指定した基準値の倍数に切り上げます。

INT関数やROUND関数も組み合わせることで、様々な切り上げ処理が可能です。

ただし、それぞれの関数には特徴があり、目的に応じて適切な関数を選択する必要があります。

本記事では、計算結果を切り上げる各種関数の使い方から、整数への切り上げ、小数点第一位や第二位での切り上げ、さらには負の数への対応まで詳しく解説します。

実務でよく使われる具体例を交えながら、切り上げ処理を完全にマスターしていきましょう。

ポイントは

・ROUNDUP関数で任意の桁数に切り上げできる

・CEILING関数で指定倍数に切り上げられる

・表示形式だけでなく実際の値を変更することが重要

です。

それでは詳しく見ていきましょう。

ROUNDUP関数で指定桁数に切り上げる基本

それではまず、最も汎用性が高く使いやすいROUNDUP関数の使い方を確認していきます。

ROUNDUP関数の基本構文と使い方

ROUNDUP関数は、数値を指定した桁数で切り上げる関数で、「=ROUNDUP(数値,桁数)」という構文で使用します。

第一引数には切り上げたい数値またはセル参照を指定し、第二引数には切り上げる桁数を指定します。

桁数の指定方法は、0が整数(小数第一位を切り上げ)、1が小数第一位(小数第二位を切り上げ)、-1が十の位(一の位を切り上げ)となります。

例えば、A1セルに「12.34」という数値がある場合、B1セルに「=ROUNDUP(A1,0)」と入力すると「13」になります。

小数第一位の「3」が切り上げられて整数になります。

「=ROUNDUP(A1,1)」と入力すると「12.4」となり、小数第二位の「4」が切り上げられます。

「=ROUNDUP(A1,-1)」と入力すると「20」となり、一の位の「2」が切り上げられて十の位になります。

ROUNDUP関数の桁数指定

桁数 = -1

十の位に切り上げ

桁数 = 0

整数に切り上げ

桁数 = 1

小数第一位まで

| 桁数 | 数式例 | 元の値 | 結果 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| 0 | =ROUNDUP(12.34,0) | 12.34 | 13 | 整数に切り上げ |

| 1 | =ROUNDUP(12.34,1) | 12.34 | 12.4 | 小数第一位まで |

| 2 | =ROUNDUP(12.345,2) | 12.345 | 12.35 | 小数第二位まで |

| -1 | =ROUNDUP(123.4,-1) | 123.4 | 130 | 十の位に切り上げ |

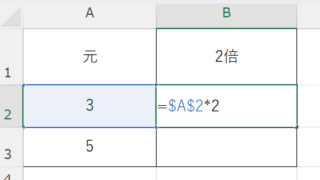

計算式の中でROUNDUP関数を使う

実務では、計算式の結果を直接切り上げることが多く、その場合は計算式全体をROUNDUP関数で囲みます。

例えば、単価と数量を掛けた金額を整数に切り上げたい場合、「=ROUNDUP(A1*B1,0)」という数式になります。

A1セルに単価「123.5円」、B1セルに数量「3」が入力されていれば、計算結果の「370.5」が「371」に切り上げられます。

消費税を含めた金額を計算して切り上げる場合は、「=ROUNDUP(A1*1.1,0)」のように記述します。

A1セルに「1000」が入っていれば、税込み金額「1100」が計算されますが、小数点以下が発生する場合は切り上げられます。

複雑な計算式でも、全体をROUNDUP関数で囲むことで、最終結果を任意の桁数に切り上げられます。

| 計算内容 | 数式 | 例(A1=123.5, B1=3) | 結果 |

|---|---|---|---|

| 単価×数量を整数に | =ROUNDUP(A1*B1,0) | 123.5×3=370.5 | 371 |

| 税込金額を整数に | =ROUNDUP(A1*1.1,0) | 123.5×1.1=135.85 | 136 |

| 割引後を十円単位に | =ROUNDUP(A1*0.8,-1) | 123.5×0.8=98.8 | 100 |

負の数に対する切り上げの動作

ROUNDUP関数で負の数を切り上げる場合、絶対値が大きくなる方向に切り上げられます。

例えば、「=ROUNDUP(-12.3,0)」の結果は「-13」となり、-12ではありません。

これは、-12.3よりも絶対値が大きい-13の方向に切り上げられるためです。

負の数の切り上げは、数直線上で右方向(正の方向)への切り上げとは異なる動作をします。

通常の切り上げのイメージとは逆に感じるかもしれませんが、「ゼロから遠ざかる方向」への切り上げと考えると理解しやすくなります。

会計処理や在庫管理などで負の数を扱う場合は、この動作を理解しておくことが重要です。

ROUNDUP関数は、どんなに小さい端数でも必ず切り上げを行います。

例えば、12.001という値を整数に切り上げると13になります。

これは四捨五入とは異なり、0.5未満の端数でも切り上げられる点に注意が必要です。

実務では、請求金額を顧客に有利になるよう切り捨てたい場合はROUNDDOWN関数、公平に四捨五入したい場合はROUND関数を使用します。

CEILING関数で指定倍数に切り上げる

続いては、特定の単位で切り上げを行いたい場合に便利なCEILING関数を確認していきます。

CEILING関数の基本構文

CEILING関数は、数値を指定した基準値の倍数に切り上げる関数で、「=CEILING(数値,基準値)」という構文で使用します。

例えば、金額を10円単位に切り上げたい場合は「=CEILING(A1,10)」、100円単位なら「=CEILING(A1,100)」と指定します。

A1セルに「123」が入っている場合、10円単位では「130」、100円単位では「200」に切り上げられます。

CEILING関数は、価格設定や梱包単位の計算など、特定の単位で処理する必要がある場合に非常に便利です。

基準値に0.5を指定すれば0.5単位、0.25を指定すれば0.25単位に切り上げることもできます。

ROUNDUPでは桁数指定ですが、CEILINGでは具体的な数値単位で指定できるため、直感的に理解しやすい場面もあります。

CEILING関数の基準値指定

10円単位

=CEILING(123,10)

100円単位

=CEILING(123,100)

0.5単位

=CEILING(1.23,0.5)

| 基準値 | 数式例 | 元の値 | 結果 | 用途例 |

|---|---|---|---|---|

| 10 | =CEILING(123,10) | 123 | 130 | 10円単位の価格 |

| 100 | =CEILING(123,100) | 123 | 200 | 100円単位の価格 |

| 5 | =CEILING(18,5) | 18 | 20 | 5個単位の梱包 |

| 0.5 | =CEILING(1.23,0.5) | 1.23 | 1.5 | 0.5刻みの設定 |

実務での活用例:梱包単位の計算

商品を一定の単位で梱包する場合、必要な梱包数を計算する際にCEILING関数が活躍します。

例えば、商品を5個単位で梱包する場合、注文数が18個なら4箱(20個分)が必要です。

「=CEILING(A1,5)/5」という数式で、必要な箱数を計算できます。

A1セルに注文数「18」が入っている場合、「=CEILING(18,5)」で「20」に切り上げられ、それを5で割ることで必要箱数「4」が得られます。

直接箱数を求めたい場合は、「=CEILING(A1/5,1)」という数式も使えます。

先に注文数を梱包単位で割り、その結果を1単位(整数)に切り上げる方法です。

CEILING.MATH関数との違い

Excel 2013以降では、CEILING.MATH関数という新しい関数も使用できます。

構文は「=CEILING.MATH(数値,基準値,モード)」で、第三引数のモードで負の数の処理方法を指定できます。

基本的な動作はCEILING関数と同じですが、より柔軟な設定が可能です。

CEILING.MATH関数では、モードに0を指定すると通常の切り上げ、非ゼロを指定すると負の数の場合にゼロに向かって切り上げられます。

互換性を重視する場合は従来のCEILING関数、より詳細な制御が必要な場合はCEILING.MATH関数を使用すると良いでしょう。

多くの実務シーンでは、シンプルなCEILING関数で十分対応できます。

CEILING関数とROUNDUPの使い分けは、処理したい単位の性質によって決まります。

「小数第何位」や「十の位」といった桁数で考える場合はROUNDUPが適しており、「10円単位」「5個単位」といった具体的な倍数で考える場合はCEILINGが適しています。

どちらの関数も最終的には同じ結果を得られることが多いですが、数式の意図が明確になる方を選ぶことで、後から見直した際の理解が容易になります。

INT関数とMOD関数を組み合わせた切り上げ

それでは、INT関数やMOD関数を組み合わせた切り上げの方法も確認していきます。

INT関数による整数化と切り上げ

INT関数は、数値の小数部分を切り捨てて整数部分だけを返す関数です。

「=INT(12.9)」の結果は「12」となり、小数点以下が切り捨てられます。

INT関数単体では切り捨てしかできませんが、工夫することで切り上げも実現できます。

切り上げを行うには、元の数値に1を足してからINT関数を適用する方法があります。

「=INT(A1+0.9999)」や「=INT(A1)+1」といった数式で、実質的な切り上げが可能です。

ただし、この方法は元の値が既に整数の場合にも1が加算されてしまうため、条件分岐と組み合わせる必要があります。

MOD関数で余りを判定する方法

MOD関数は、割り算の余りを返す関数で、「=MOD(数値,除数)」という構文です。

例えば、「=MOD(18,5)」の結果は「3」で、18を5で割った余りが返されます。

この余りがゼロでない場合は切り上げが必要と判定し、余りがある分だけ加算することで切り上げを実現できます。

具体的には、「=A1+MOD(A1,10)」という数式で、10の倍数に切り上げられます。

より正確には、「=A1+(10-MOD(A1,10))」や、余りがゼロの場合を考慮した「=IF(MOD(A1,10)=0,A1,A1+(10-MOD(A1,10)))」という数式になります。

ただし、この方法は複雑になりがちで、ROUNDUPやCEILINGの方が簡潔です。

| 関数 | 基本動作 | 切り上げへの応用 | 実用性 |

|---|---|---|---|

| INT | 小数部分を切り捨て | 条件分岐と組み合わせ | 低い |

| MOD | 割り算の余りを返す | 余りから加算値を計算 | 低い |

| ROUNDUP | 指定桁数で切り上げ | そのまま使用可能 | 高い |

| CEILING | 指定倍数に切り上げ | そのまま使用可能 | 高い |

INT関数やMOD関数を使った切り上げ方法は、古いバージョンのExcelでROUNDUPやCEILINGが使えなかった時代の名残です。

現在では、ほとんどの場合でROUNDUP関数やCEILING関数を使う方が簡潔で分かりやすい数式になります。

ただし、複雑な条件判定と組み合わせる場合や、特殊な処理が必要な場合には、これらの基本関数を組み合わせた方法も選択肢となります。

まずはROUNDUPとCEILINGをマスターし、必要に応じて他の方法も検討するという順序が効率的です。

表示形式と実際の値の違いに注意

最後に、切り上げ処理で最も重要な「表示形式」と「実際の値」の違いについて確認していきます。

表示形式の変更では内部値は変わらない

Excelのセルの書式設定で小数点以下の表示桁数を「0」に設定すると、見た目は整数になりますが、セルに保存されている実際の値は小数のままです。

例えば、12.34という値を持つセルの表示形式を整数にすると「12」と表示されますが、内部的には12.34のままです。

この状態で別のセルから参照すると、12.34として計算されるため、合計などで誤差が発生します。

「ホーム」タブの「数値」グループで小数点以下の桁数を減らす操作は、あくまで表示形式の変更です。

見た目を整えるだけで、計算には影響しません。

実際の値を変更するには、ROUNDUP関数などを使って計算結果そのものを変える必要があります。

関数を使って実際の値を変更する

計算結果を確実に切り上げるには、ROUNDUP関数やCEILING関数を使って実際の値を変更します。

「=ROUNDUP(A1*B1,0)」という数式であれば、計算結果が実際に整数として保存されます。

この値を他のセルから参照しても、整数として扱われるため、合計などでズレが生じません。

実務では、計算途中は小数で処理し、最終的な表示だけ整数にしたい場合もあります。

その場合は、中間計算のセルには数式のまま保持し、最終結果のセルでROUNDUP関数を使って切り上げる構成にします。

トレーサビリティを確保しながら、正確な数値処理が可能になります。

| 処理方法 | 見た目 | 内部値 | 他セルからの参照 |

|---|---|---|---|

| 表示形式で整数化 | 12 | 12.34 | 12.34として計算される |

| ROUNDUP関数使用 | 13 | 13 | 13として計算される |

請求書や見積書を作成する際は、各行の金額を切り上げた後、それらを合計することで正確な総額が得られます。

表示形式だけで処理すると、表示上の合計と実際の計算結果が異なり、顧客との金額認識にズレが生じる可能性があります。

特に金銭を扱う書類では、必ず関数を使って実際の値を切り上げることが重要です。

また、切り上げ後の値を別のセルにコピーする場合は、「値のみ貼り付け」を使うことで、数式を値に変換できます。

まとめ エクセルで計算結果の切り上げ(整数:小数点切り上げ:計算後など)

エクセルで計算結果を切り上げる方法をまとめると

・ROUNDUP関数:「=ROUNDUP(数値,桁数)」で任意の桁数に切り上げ、桁数0で整数、1で小数第一位、-1で十の位に切り上げ、計算式全体を囲んで使用可能

・CEILING関数:「=CEILING(数値,基準値)」で指定倍数に切り上げ、10円単位や5個単位など具体的な単位での処理に便利、梱包計算などで活用

・INT関数・MOD関数:小数切り捨てや余り計算を組み合わせた方法も可能だが、ROUNDUPやCEILINGの方が簡潔で分かりやすい

・表示形式との違い:表示形式の変更は見た目だけで内部値は変わらない、関数を使って実際の値を変更することが重要、特に金額計算では必須

計算結果の切り上げは、請求書作成、在庫管理、見積書作成など、実務で頻繁に使用する処理です。

目的に応じて適切な関数を選択することで、正確で効率的な計算が可能になります。

特に重要なのは、表示形式だけでなく実際の値を変更することで、合計金額などでの誤差を防ぐことができる点です。

基本的にはROUNDUP関数とCEILING関数の使い分けをマスターすれば、ほとんどの切り上げ処理に対応できます。

桁数で考える場合はROUNDUP、具体的な単位で考える場合はCEILINGを使用する習慣を身につけましょう。

正確な数値処理で、信頼性の高いExcel資料を作成していきましょう!