Excelでデータを分析する際、2つの値の差を計算して比較することは非常に頻繁に行われる作業です。

売上の前年比、予算と実績の差額、目標達成率の差分など、差を正確に求めて分かりやすく表示することは、データの傾向や問題点を把握するために不可欠です。

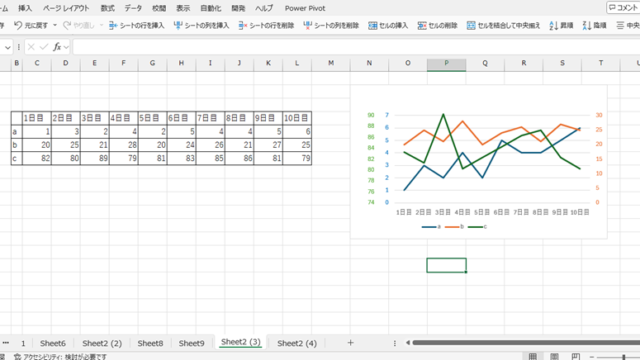

しかし、単純な引き算だけでは不十分な場面も多くあります。増加をプラス、減少をマイナスで表示したい、差の前に「+」や「-」の記号を付けたい、プラスとマイナスで色を変えたい、パーセント表示で差を示したいなど、用途に応じた様々な表現方法が求められます。

Excelには差を求めて表示するための多様な機能が用意されています。

基本的な引き算の数式、絶対値を求めるABS関数、プラスマイナスの記号を付けるTEXT関数、条件によって表示を変えるIF関数、さらには条件付き書式による視覚的な表現まで、目的に応じて最適な方法が異なります。

本記事では、差を求める基本的な方法から、プラスマイナス記号の付加、色分け表示、パーセント表示、逆の差(減少をプラスにする)の計算まで、実務で即活用できる様々なテクニックを詳しく解説します。

データ比較を効果的に行いたい方は、ぜひ最後までお読みください。

ポイントは

・基本の差は「=B1-A1」のシンプルな引き算で求められる

・TEXT関数で「=TEXT(B1-A1,”+0;-0″)」とすればプラスマイナス記号付きで表示できる

・条件付き書式を使えばプラスとマイナスで自動的に色分けできる

です。

それでは詳しく見ていきましょう。

基本的な差の求め方

それではまず、エクセルで2つの値の差を求める基本的な方法を確認していきます。

引き算の基本数式

2つの値の差を求める最も基本的な方法は、単純な引き算の数式を使うことです。

A1セルに前年の売上100、B1セルに今年の売上150が入っている場合、C1セルに「=B1-A1」と入力すれば、差の50が表示されます。

この数式は「新しい値 – 古い値」という順序で計算することで、増加分が正の数、減少分が負の数として表現されます。

引き算の順序は非常に重要です。

「=B1-A1」と「=A1-B1」では符号が逆になります。

前者は今年が100増えた場合に+50、後者は-50になります。

一般的には、比較対象の新しい値から基準となる古い値を引くことで、増減を直感的に理解できる形になります。

引き算の順序による違い

正しい順序

(新-旧)

150-100=50

増加は正

逆の順序

(旧-新)

100-150=-50

増加が負

| A列(前年) | B列(今年) | C列(数式) | 結果 | 意味 |

|---|---|---|---|---|

| 100 | 150 | =B1-A1 | 50 | 50増加 |

| 200 | 180 | =B2-A2 | -20 | 20減少 |

| 100 | 100 | =B3-A3 | 0 | 変化なし |

| 50 | 80 | =B4-A4 | 30 | 30増加 |

絶対値で差の大きさを求める

増加か減少かに関わらず、差の大きさだけを知りたい場合は、ABS関数を使って絶対値を求めます。

数式は「=ABS(B1-A1)」となり、B1-A1の結果が正でも負でも、常に正の数として表示されます。

例えば、A1に100、B1に150の場合は50、A1に200、B1に180の場合も20と表示されます。

絶対値は、誤差の大きさや変動幅を評価する際に便利です。

品質管理で基準値からの偏差、在庫の予測値と実際値の差など、方向性よりも変動の大きさそのものが重要な場合に使用します。

ただし、増減の方向性が失われるため、増加なのか減少なのかを別途判断する必要があります。

通常の差と絶対値の比較

通常の差

増加: +50

減少: -20

絶対値

増加: 50

減少: 20

| A列(基準値) | B列(実測値) | =B-A | =ABS(B-A) |

|---|---|---|---|

| 100 | 150 | 50 | 50 |

| 200 | 180 | -20 | 20 |

| 100 | 95 | -5 | 5 |

| 50 | 75 | 25 | 25 |

複数の値の差を一度に計算する

複数の行に対して同じ差の計算を適用したい場合、数式をコピーすることで一括処理できます。

C1セルに「=B1-A1」という数式を入力した後、C1セルの右下にあるフィルハンドル(小さな四角)をダブルクリックすれば、データがある範囲まで自動的に数式がコピーされます。

A列とB列に100行のデータがあれば、C1からC100まで一度に数式が適用されます。

相対参照により、C2では「=B2-A2」、C3では「=B3-A3」と自動的に行番号が調整されるため、各行で正しい差が計算されます。

固定したいセルがある場合は、絶対参照($記号)を使用します。

例えば、すべての行で同じ基準値C1と比較したい場合は「=B1-$C$1」とします。

基本的な引き算による差の計算は、最もシンプルで分かりやすい方法です。

数式が短いため入力も容易で、他の人がファイルを見たときにも何をしているのかすぐに理解できます。

ただし、単純な数値だけでは視覚的に分かりにくい場合もあります。

特に大量のデータを扱う場合、正の数と負の数が混在していると、増加傾向なのか減少傾向なのかを瞬時に判断することが難しくなります。

後述する記号付き表示や色分け表示と組み合わせることで、より分かりやすいデータ表現が可能になります。

また、パーセント表示と併用することで、絶対値の差だけでなく、変化率も同時に把握できるようになります。

プラスマイナス記号を付けて表示する方法

続いては、差の値にプラスやマイナスの記号を明示的に付けて表示する方法を確認していきます。

TEXT関数で記号を付ける

差の値に「+」や「-」の記号を付けて表示したい場合、TEXT関数を使うと効果的です。

数式は「=TEXT(B1-A1,”+0;-0″)」となり、正の数には「+」記号、負の数には「-」記号が自動的に付きます。

例えば、B1-A1が50なら「+50」、-20なら「-20」と表示されます。

TEXT関数の第2引数は書式コードで、「正の数の書式;負の数の書式;ゼロの書式」という構造になっています。

「+0;-0」は「正の数には+を付けて表示、負の数には-を付けて表示」という意味です。

ゼロの扱いも指定できます。

「+0;-0;±0」とすれば、ゼロの場合は「±0」と表示されます。

TEXT関数による記号付き表示

増加の場合

↓

TEXT関数

↓

+50

減少の場合

↓

TEXT関数

↓

-20

変化なしの場合

↓

TEXT関数

↓

±0

| A列(前年) | B列(今年) | 差(B-A) | =TEXT(B1-A1,”+0;-0″) |

|---|---|---|---|

| 100 | 150 | 50 | +50 |

| 200 | 180 | -20 | -20 |

| 100 | 100 | 0 | +0 |

| 50 | 30 | -20 | -20 |

桁区切りや単位を追加する

TEXT関数では、記号だけでなく桁区切りや単位も同時に指定できます。

「=TEXT(B1-A1,”+#,##0;-#,##0″)」とすれば、千の位にカンマが付いた表示になります。

B1-A1が5000なら「+5,000」、-3000なら「-3,000」と表示されます。

単位を付ける場合は「=TEXT(B1-A1,”+#,##0円;-#,##0円”)」のように書式コードに単位を追加します。

これにより「+5,000円」や「-3,000円」という表示が可能になります。

小数点以下を含める場合は「+#,##0.0;-#,##0.0」とします。

TEXT関数の書式コード例

基本

→ +50

→ -20

桁区切り

→ +5,000

→ -3,000

単位付き

→ +5,000円

→ -3,000円

小数付き

→ +50.5

→ -20.3

| 書式コード | 5000の場合 | -3000の場合 |

|---|---|---|

| “+0;-0” | +5000 | -3000 |

| “+#,##0;-#,##0” | +5,000 | -3,000 |

| “+#,##0円;-#,##0円” | +5,000円 | -3,000円 |

| “+#,##0.00;-#,##0.00” | +5,000.00 | -3,000.00 |

TEXT関数の注意点

TEXT関数には重要な注意点があります。

TEXT関数の結果は文字列であるため、さらに計算に使用することができません。

「=TEXT(B1-A1,”+0;-0″)」の結果は「+50」という文字列なので、これをSUM関数で合計しようとしてもエラーになります。

計算に使う場合は、TEXT関数を使わずに通常の数値として保持し、表示だけを調整する必要があります。

表示専用の列を別に作成し、そこにTEXT関数を使うという方法が一般的です。

例えば、C列に「=B1-A1」で数値の差を計算し、D列に「=TEXT(C1,”+0;-0″)」で記号付き表示を作成します。

こうすることで、C列の数値は集計に使用でき、D列の表示は見やすさのために利用できます。

TEXT関数による記号付き表示は、レポートやプレゼンテーション資料で特に効果的です。

増加と減少が一目で分かるため、データの傾向を素早く把握できます。

ただし、TEXT関数は計算処理ではなく表示処理であることを理解しておく必要があります。

大量のデータに対してTEXT関数を使用すると、ファイルサイズが大きくなり、再計算の速度が遅くなることもあります。

最終的なレポート作成時にのみ適用し、分析作業中は通常の数値形式で作業するという使い分けも有効です。

また、TEXT関数の書式コードは複雑に見えますが、基本パターンを覚えておけば様々な場面で応用できます。

条件付き書式で色分け表示する方法

続いては、差の値に応じて自動的に色を変える方法を確認していきます。

プラスとマイナスで色を変える基本設定

差の値がプラスの場合は青、マイナスの場合は赤といった色分けをするには、条件付き書式を使用します。

対象のセル範囲を選択し、ホームタブの「条件付き書式」→「新しいルール」を選択します。

「数式を使用して、書式設定するセルを決定」を選び、数式欄に「=C1>0」と入力し、書式ボタンで青色を設定します。

同様に、もう一つルールを追加して「=C10」の部分は、C1が相対参照なので、各行で自動的にC2、C3…と調整されます。

条件付き書式による色分け

セル範囲を選択

条件付き書式→新しいルール

「=C1>0」で

青色を設定

「=C1赤色を設定

| 条件 | 数式 | 書式 | 表示例 |

|---|---|---|---|

| 正の数 | =C1>0 | フォント色: 青 | +50 |

| 負の数 | =C1 | フォント色: 赤 | -20 |

| ゼロ | =C1=0 | フォント色: 灰色 | 0 |

| 大きな増加 | =C1>=100 | 背景色: 緑 | 150 |

データバーやアイコンセットを使う

条件付き書式のデータバーやアイコンセットを使うと、より視覚的に分かりやすい表現ができます。

データバーは、セル内に横棒グラフのようなバーを表示し、値の大きさを視覚化します。

正の数は右方向、負の数は左方向にバーが伸びるため、増減の傾向が一目で分かります。

アイコンセットでは、値の範囲に応じて上向き矢印、横向き矢印、下向き矢印などのアイコンが自動的に表示されます。

例えば、「3つの矢印」を選択すると、値が大きい場合は上向き緑矢印、中程度は横向き黄矢印、小さい場合は下向き赤矢印が表示されます。

視覚的な表現方法

データバー

棒グラフで表示

正負が視覚的

アイコンセット

傾向を表示

増減が明確

カラースケール

値の分布を表示

全体像を把握

設定は、対象範囲を選択して「条件付き書式」→「データバー」または「アイコンセット」を選択するだけです。

細かい調整をしたい場合は、「ルールの管理」から各ルールを編集できます。

データバーの色や、アイコンセットの閾値(しきいち)をカスタマイズして、業務に最適な表示を作成できます。

複数の条件を組み合わせる

より高度な色分けとして、複数の条件を組み合わせた表現も可能です。

例えば、差が+100以上なら濃い青、+1から+99なら薄い青、-1から-99なら薄い赤、-100以下なら濃い赤というような段階的な色分けができます。

条件付き書式で4つのルールを作成し、それぞれに「=C1>=100」「=AND(C1>=1,C1-100,C1

条件付き書式による色分けは、データの傾向を直感的に把握するのに非常に効果的です。

特に大量のデータを扱う場合、数値を一つ一つ確認するよりも、色の分布を見るだけで全体的な傾向が分かります。

ただし、色の使いすぎは逆に見づらくなるため、シンプルな配色を心がけることが重要です。

また、印刷する場合は、カラー印刷でないと色の違いが分からないため、白黒印刷を想定する場合は、色だけでなくパターンやアイコンも併用すると良いでしょう。

条件付き書式は、元のセルの値を変更せずに見た目だけを変更するため、データの整合性を保ちながら視覚的な表現を追加できる優れた機能です。

まとめ エクセルで差を求める・表示(プラスマイナス混在で逆:記号表示も:関数:差額など)

エクセルで差を求めて表示する方法をまとめると

・基本的な差の計算:「=B1-A1」で新しい値から古い値を引いて差を求める、増加は正の数、減少は負の数で表現、「=ABS(B1-A1)」で絶対値(差の大きさ)を求められる、フィルハンドルのダブルクリックで複数行に一括適用

・プラスマイナス記号付き表示:「=TEXT(B1-A1,”+0;-0″)」で正の数に「+」、負の数に「-」を自動付加、「=TEXT(B1-A1,”+#,##0;-#,##0″)」で桁区切り追加、「=TEXT(B1-A1,”+#,##0円;-#,##0円”)」で単位も追加可能、TEXT関数の結果は文字列なので計算には使えない

・条件付き書式による色分け:「条件付き書式」→「新しいルール」で「=C1>0」に青色、「=C1TEXT関数は表示専用で計算に使えないため、集計が必要な場合は別列に数値を保持する、条件付き書式は印刷環境も考慮して設定することが重要です。

Excelの差の表示テクニックを適切に活用して、分かりやすく説得力のあるデータ表現を実現していきましょう!