この記事では、風土記の読み方や意味について解説していきます。

覚えやすいように風土記を用いた、読み仮名付きの例文や川柳も紹介していますので、息抜きにご活用ください。

ふうどき?風土記の読み方や意味は?ふどき、ふうどき?

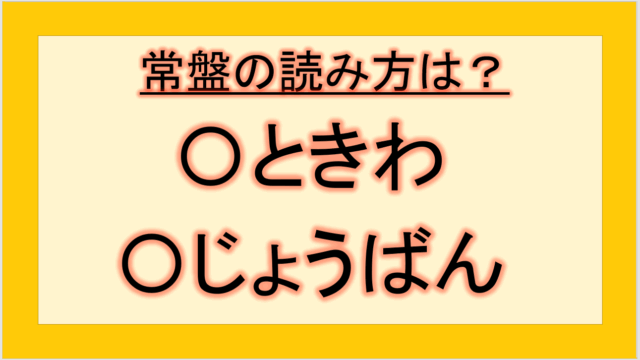

まずは、風土記の読み方について確認していきます。

風土記の読み方は

・フウドキ

の両方が正しいですが、大半は「フドキ」と読みます。

「フドキ」が一般的な読み方で、「フウドキ」と読むこともありますが、比較的少数です。

なかなか間違いやすい漢字のため、この機会に覚えておくといいです。

風土記の意味は「地方の地理、歴史、産物、伝承などを記録した書物」を表す言葉ですね。

「風土」は自然環境や文化的特色という意味を、「記」は記録・書き留めるという意味を示しています。

特に、奈良時代に編纂された「出雲国風土記」「常陸国風土記」などの古典が有名です。

風土記だけでなく、漢字は読み方と意味をセットで覚えると忘れにくいので、うまく活用してください。

「ふどき」と「ふうどき」のどちらで読んでも問題ありませんが、一般的には「ふどき」と読むことが多いです。

風土記を使った例文を紹介!

さらには、風土記を使った例文も紹介していきます。

1. 日本最古の地誌である風土記(フドキ)は、各地の伝説や文化を知る貴重な資料です。

2. 古代の風土記(フドキ)には、当時の人々の生活や信仰が記されています。

3. この地域の観光ガイドは現代版の風土記(フドキ)といえるでしょう。

例文で覚えておくと忘れにくいのでおすすめです!

風土記を使った川柳も紹介!

息抜きに、風土記を使った川柳をいくつか紹介します。

「風土記読み 古の道を 辿る旅」

(この川柳は、古代の風土記を片手に、昔の人々が歩いた道を探訪する旅の様子を表現しています)

「風土記には 残る伝説 夏の月」

(風土記に記録された伝説や物語が、夏の月夜に思い起こされる情景を詠んでいます)

「千年の 風土記の里を 春めぐる」

(風土記に記された古い歴史を持つ地域が、春の訪れとともに新しい命に満ちあふれる様子を表現しています)

川柳で覚えると印象に残りやすいので、ぜひ参考にしてください。

まとめ ふどき・ふうどきの漢字は?風土記の読み方や意味は?

風土記の読み方は「フドキ」と「フウドキ」の両方が正しいですが、大半は「フドキ」と読み、意味は「地方の地理、歴史、産物、伝承などを記録した書物」を表す言葉です。

特に奈良時代に編纂された古典「風土記」は日本の貴重な文化遺産として知られています。歴史や文学を学ぶ際に重要な資料として知っておきましょう。

正しい読み方と意味を覚えて、適切な場面で使ってみましょう。