この記事では、「木偏に冬(柊)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「柊」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

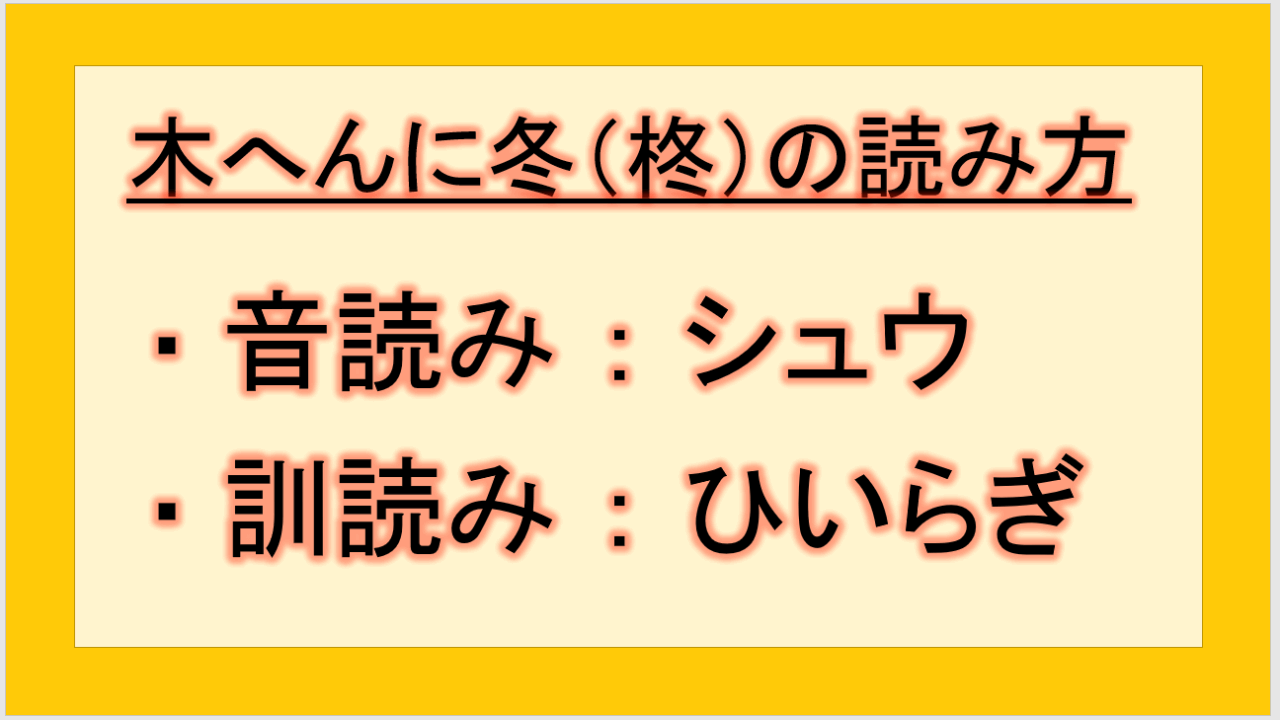

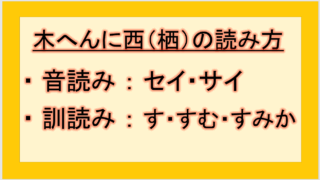

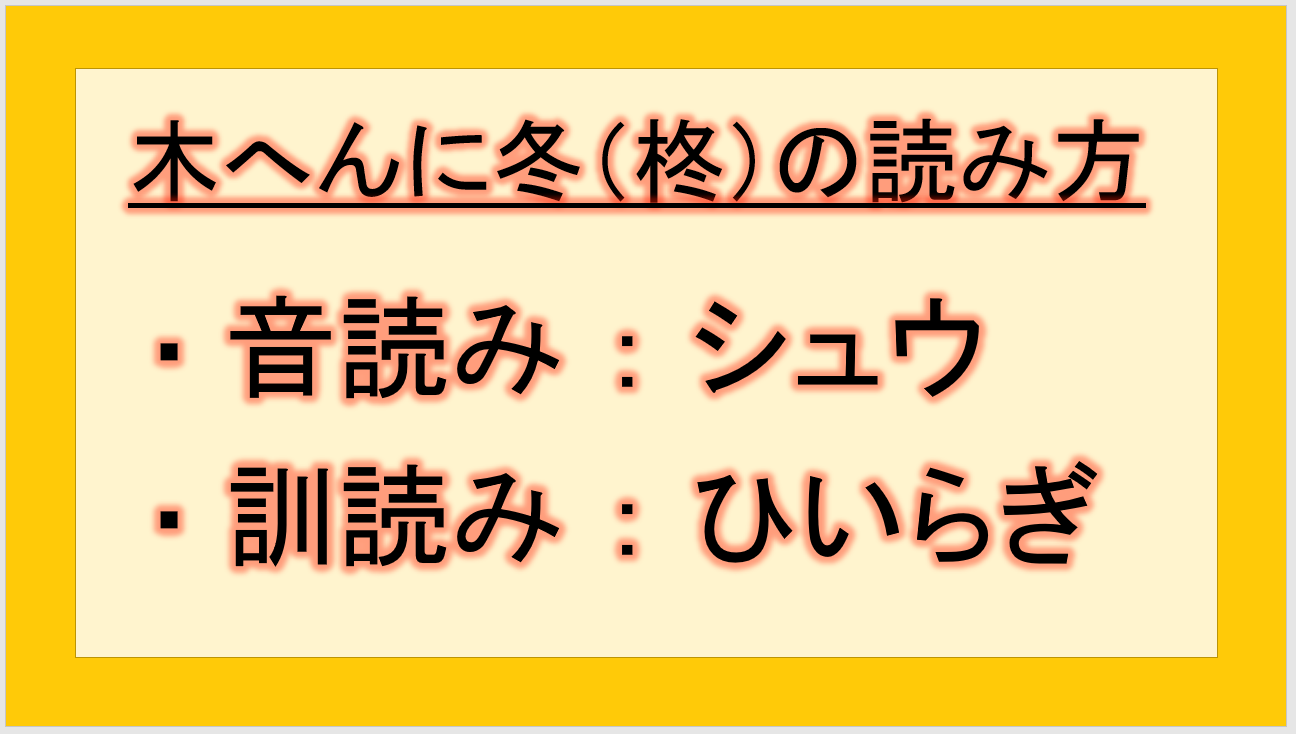

結論として、「木偏に冬(柊)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:シュウ

・ 訓読み:ひいらぎ

それでは柊の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに冬(柊)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に冬(柊)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:シュウ

・ 訓読み:ひいらぎ

と読みます。

木へんに冬(柊)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に冬の「柊」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ ひいらぎ。モクセイ科の常緑小高木。

・ (中国で)ばしょうに似た小木の名。

・ 冬に花を咲かせる樹木。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「柊」は形声文字で、木と音符冬(トウ)→(シウ)とから成る漢字です。

柊は、『木』と『冬』が組み合わさった漢字です。『木』は、木が立っている様子を表したもので、『樹木』という意味があります。『冬』は、糸の端を結んだ様子を表したもので、『ものの端』という意味です。末端という意味から、一年の最後の季節である『冬』に用いられています。

柊は一年を通して緑の葉が見られますが、花を咲かせるのは11~12月ごろです。冬に花を咲かせる木という意味で『柊』という名前が付いたとされます。

その鋭くとがった葉を触るとひりひりと痛むことから、うずく痛みを意味する「疼ぐ(ひひらぐ・ひいらぐ)」が名前の由来だとされています。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 冬の季節を代表する常緑樹。

・ 魔除けや厄除けの意味を持つ神聖な植物。

・ 強さと美しさを兼ね備えた樹木。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに冬(柊)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに冬(柊)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに冬(柊)の漢字を用いた例文

- 庭に植えた柊(ひいらぎ)が白い花を咲かせている。

- 節分に柊鰯(ひいらぎいわし)を飾る風習がある。

- クリスマスにはセイヨウ柊(ひいらぎ)が飾られる。

- 柊南天(ひいらぎなんてん)という植物もある。

木へんに冬(柊)の漢字を使った熟語は?

「柊」を使った熟語や関連語には以下のようなものがあります。

柊鰯(ひいらぎいわし)

節分に柊の枝に焼いた鰯の頭を刺して、玄関先などに飾る風習。邪気払いの意味がある。

柊草(ひいらぎそう)

シソ科の多年草。葉の形が柊に似ていることからこの名前がつけられた。

柊南天(ひいらぎなんてん)

メギ科の常緑低木。葉が柊に似ていることからこの名前がつけられた。

西洋柊(せいようひいらぎ)

西ヨーロッパやアフリカ北部が原産地のモチノキ科の植物。クリスマスに飾られる木として有名。

これらの熟語や関連語も覚えておくと、「柊」の意味をより深く理解できますね。

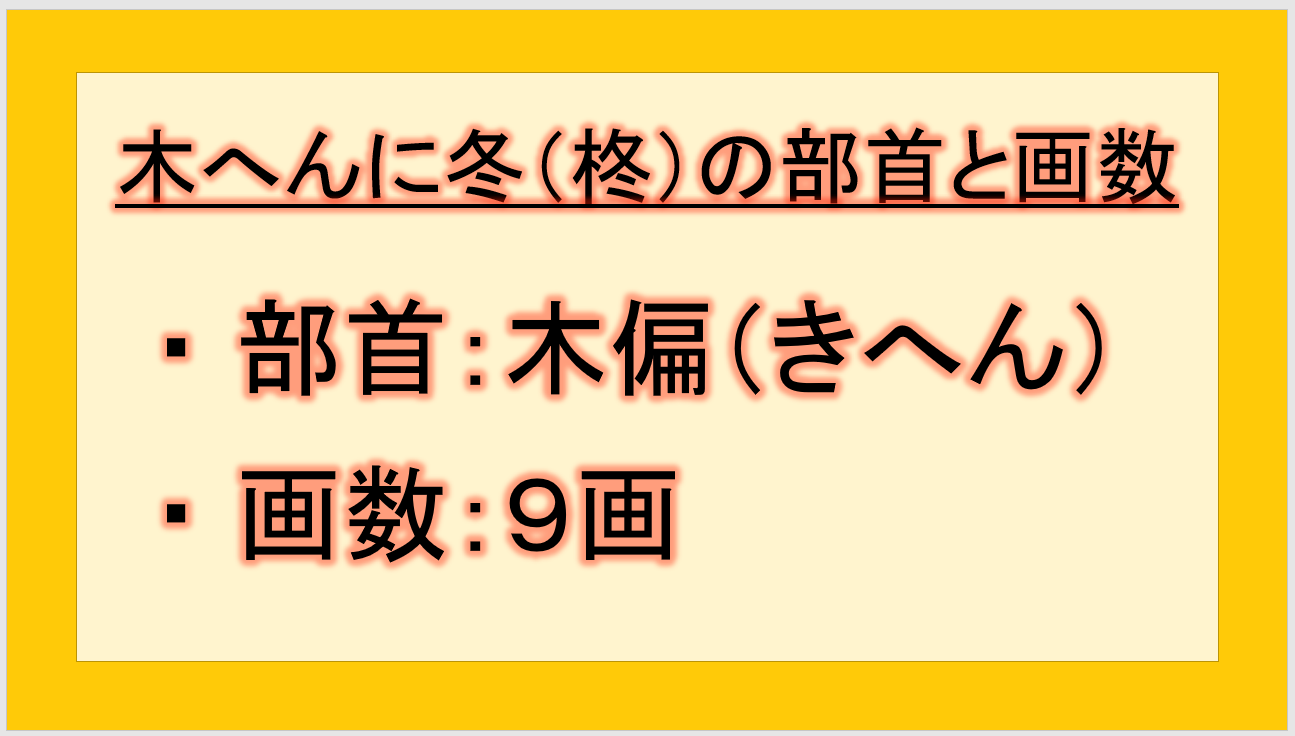

木へんに冬(柊)の漢字の部首と画数は?

木へんに冬(柊)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木偏(きへん)

・画数:9画(総画)

ですね。

画数は9画で、部首内画数は5画となります。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 木偏に冬(柊)の漢字の読み方や部首や画数は?柊では?

ここでは、木偏に冬(柊)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【柊の読み方も:木へんに冬】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「柊」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪