この記事では、「木へんに王と囲い(框)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「框」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

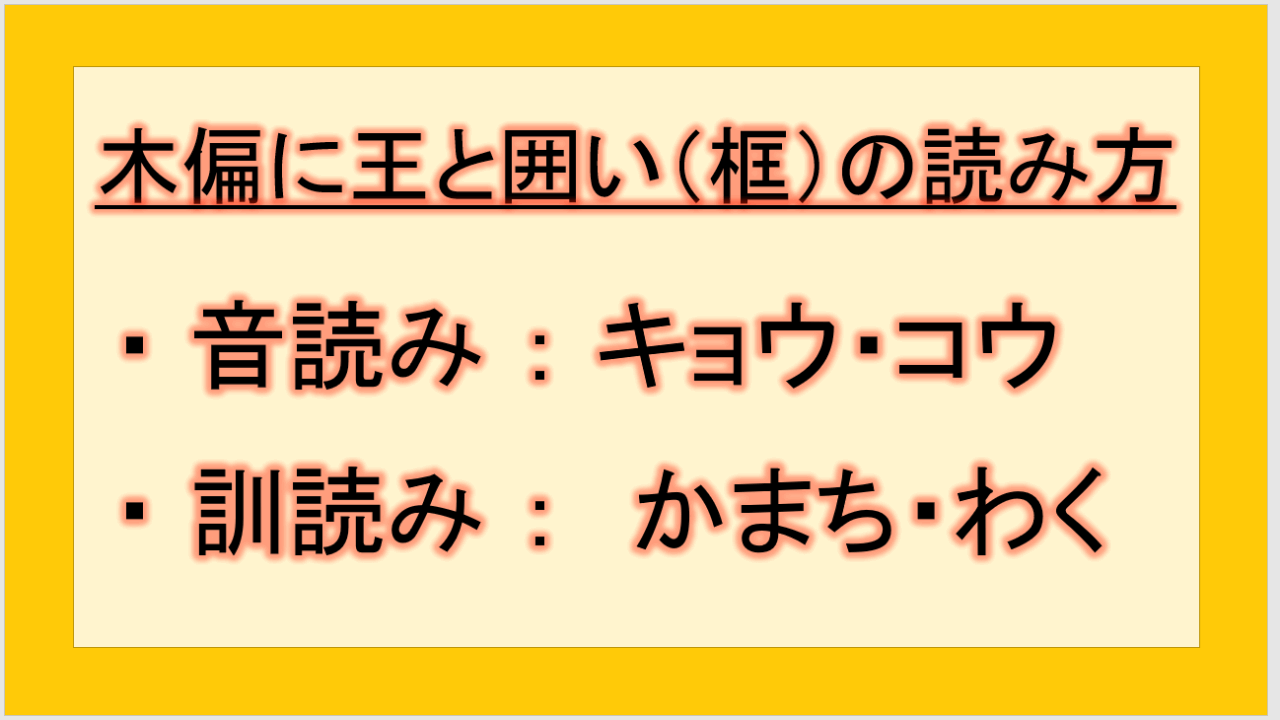

結論として、「木偏に王と囲い(框)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:キョウ・コウ

・ 訓読み:かまち・わく

それでは框の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに王と囲い(框)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に王と囲い(框)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:キョウ・コウ

・ 訓読み:かまち・わく

と読みます。

「框」の読み方は、最も一般的には「かまち」と読みます。

建築用語として広く使われており、「上がり框(あがりかまち)」「床框(とこがまち)」などが代表的な使用例です。

また、「わく」と読んで窓や障子の枠を表すこともあります。

木へんに王と囲い(框)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に王と囲いの「框」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ かまち。床の端の部分を隠すための横木。

・ わく。戸や窓、障子などの枠。

・ 建具の周囲を固める部材。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「木偏」は木や樹木を表す部首で、「匡」は「ただす」「正しくする」という意味を持つ音符として使われています。

この二つの要素が組み合わさることで、「木で作られた正しい形に整える部材」という意味が生まれました。「框」は形声文字で、意味を表す「木」と音を表す「匡(キョウ)」を組み合わせて作られました。

日本の建築において、框は非常に重要な役割を果たしています。特に日本は高温多湿の気候から、古来より床を高くした建築様式が発達しました。その際に生じる段差部分を美しく仕上げ、同時に強度を確保するために框が用いられるようになりました。

框は単なる装飾材ではなく、床材の切断面を隠してささくれを防ぎ、見た目を良くする実用的な機能も持っています。また、段差部分の構造的な補強にも寄与し、建物の耐久性向上にも貢献しています。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 玄関の段差を美しく仕上げる上がり框。

・ 床の間の装飾的な床框。

・ 建具の強度を高める周囲の枠材。

・ 建築の見切り材としての機能。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに王と囲い(框)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに王と囲い(框)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに王と囲い(框)の漢字を用いた例文

- 玄関の上がり框(あがりかまち)を新しく取り替えた。

- 床の間の床框(とこがまち)には高級な木材を使用した。

- 障子の框(わく)が古くなって交換が必要だ。

- 縁側の縁框(えんがまち)に腰掛けて庭を眺める。

- 建具の横框(よこがまち)がゆがんでいる。

- 伝統的な日本家屋の框(かまち)は美しい。

木へんに王と囲い(框)の漢字を使った熟語は?

「框」を使った熟語には以下のようなものがあります。

上がり框(あがりかまち)

玄関の上がり口に横に渡した化粧材。靴を脱ぐ土間部分と床との段差を美しく仕上げる。

床框(とこがまち)

床の間の前端に設ける横木。床の間の格調を高める装飾的な役割を持つ。

縁框(えんがまち)

縁側の外部側に取り付ける框。縁側に腰掛けやすくする機能がある。

横框(よこがまち)

建具の横方向の枠材。障子や襖などの構造材として使用される。

これらの熟語も覚えておくと、「框」の意味をより深く理解できますね。

木へんに王と囲い(框)の漢字の部首と画数は?

木へんに王と囲い(框)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木へん(きへん・もくぶ)

・画数:10画(総画数)

ですね。

「框」は漢字検定1級の漢字で、建築・建設業界では頻繁に使用されますが、一般的には難しい漢字とされています。

特に「かまち」という読み方は建築用語として覚えておくと役立ちます。

画数に注意して、丁寧に書きましょう。右側の「匡」は「王」を囲うような形になっていることを意識すると覚えやすいです(^^)/

まとめ 木偏に王と囲い(框)の漢字の読み方や部首や画数は?框では?

ここでは、木偏に王と囲い(框)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【框の読み方も:木へんに王と囲い】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「框」の成り立ちを知ることで、日本の伝統的な建築技術や美意識への理解も深まりますね。現代でも住宅建築において重要な役割を果たしている「框」は、機能性と美観を両立させた日本建築の知恵を表現した興味深い漢字といえるでしょう。

建築関係の仕事に携わる方はもちろん、家づくりに興味のある方にとっても、「框」という漢字とその意味を知っておくことで、より深く建築の世界を理解できるようになります。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪