この記事では、「木へんに通(樋)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「樋」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

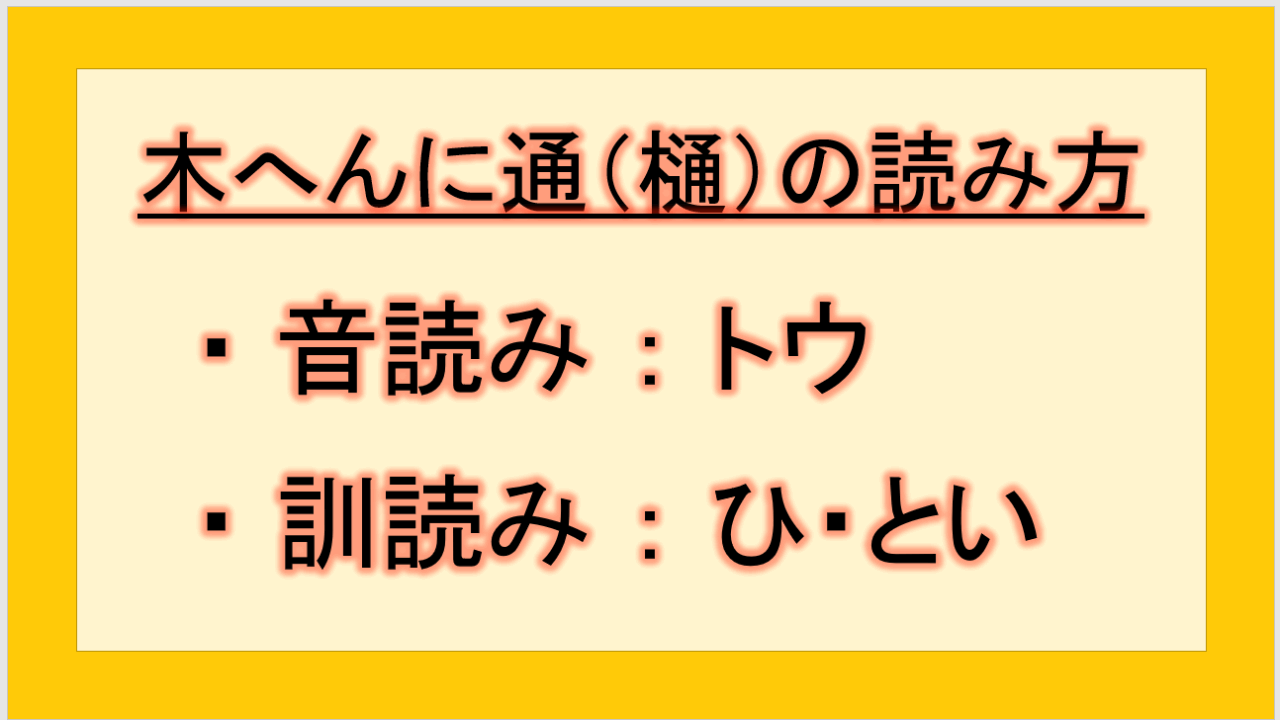

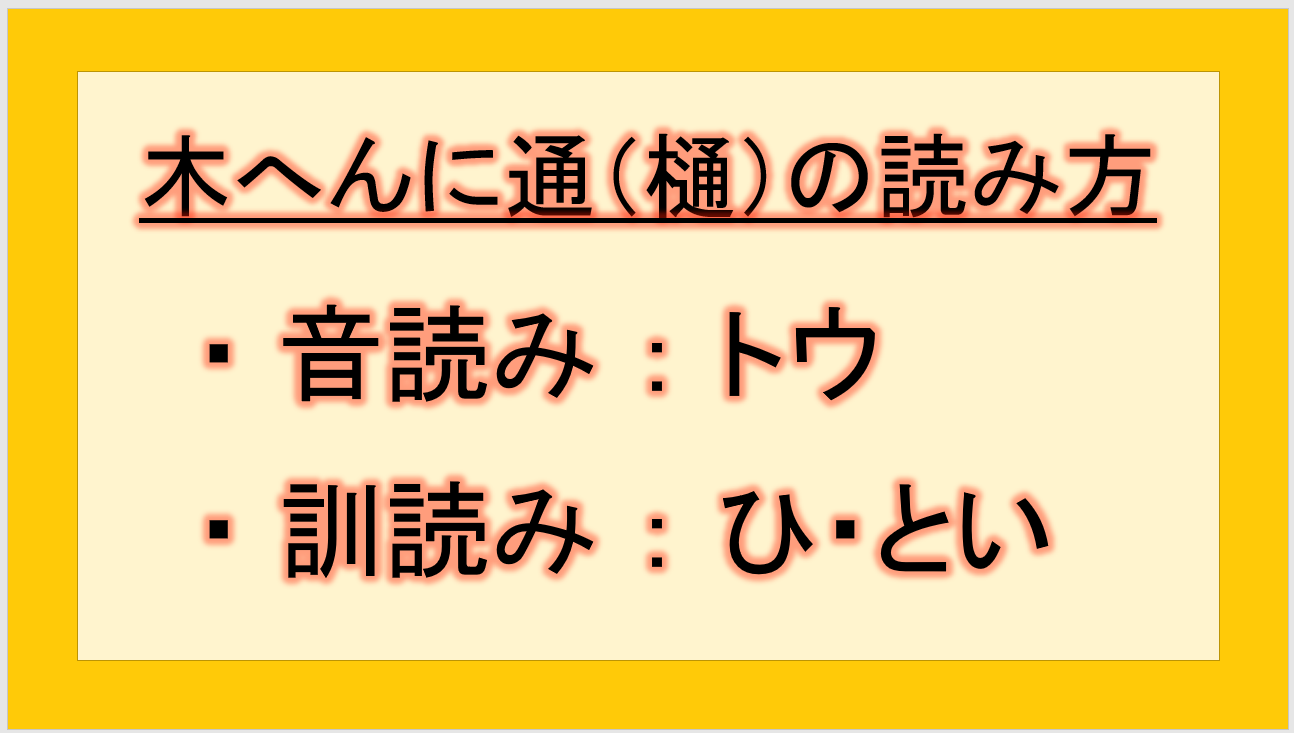

結論として、「木偏に通(樋)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:トウ

・ 訓読み:ひ・とい

それでは樋の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに通(樋)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に通(樋)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:トウ

・ 訓読み:ひ・とい

と読みます。

「樋」の読み方は、一般的には「とい」「ひ」と読みますが、姓名に使われる場合は独自の読み方はなく、基本的な読み方が使用されます。

特に「樋口」という姓では「ひぐち」と読まれることで有名です。

木へんに通(樋)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に通の「樋」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ 水を導き送るために作られた竹や木の管。とい。

・ 雨水を集めて地面に流すための装置。雨樋。

・ 日本刀の刀身にある細長い溝。血流し。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「木偏」は木や樹木を表す部首で、「通」は障害物がなくよく通るという意味を表します。

この二つの要素が組み合わさることで、「木で作られた水の通り道」という意味が生まれました。なお、「樋」は和製漢字とされており、中国では古典も含めてほとんど使われていません。

古来より、水を遠くに導き流すために竹や木、土で作った長い管が「樋」と呼ばれ、山麓や扇状地の開発が進んだ中世から、中身をくり抜いた木の幹を本格的に使用するようになったとされています。

また、「樋」は会意兼形声文字として、意味を表す「木」と音を表す「通」を組み合わせて作られました。現代では建築用語として雨樋に使われることが多く、日本刀の刀身にある溝の名称としても使用されます。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 雨水を受けて流すための建築設備。

・ 日本刀の刀身にある機能的・装飾的な溝。

・ 物の表面につけた細長い溝全般。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに通(樋)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに通(樋)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに通(樋)の漢字を用いた例文

- 台風で雨樋(あまどい)が壊れてしまった。

- 日本刀の樋(ひ)が美しい音を奏でている。

- 軒樋(のきどい)から流れる水の音が心地よい。

- 彼の家系は樋口(ひぐち)という名字で有名だ。

- 竪樋(たてどい)の修理を業者に依頼した。

- 雨水が樋(とい)を通って庭に流れ込んでいる。

- 物差しの樋(ひ)に定規の線を合わせて測定した。

木へんに通(樋)の漢字を使った熟語は?

「樋」を使った熟語には以下のようなものがあります。

雨樋(あまどい)

屋根に降った雨水を集めて地面または下水に流すための設備。軒樋と竪樋から構成される。

軒樋(のきどい)

軒先に沿って設置し、屋根からの雨水を受けて集める横方向の樋。

竪樋(たてどい)

軒樋で集められた雨水を地面まで導く縦方向の樋。

棒樋(ぼうひ)

日本刀の刀身に沿って掻かれた一本の溝。最も一般的な樋の形。

これらの熟語も覚えておくと、「樋」の意味をより深く理解できますね。

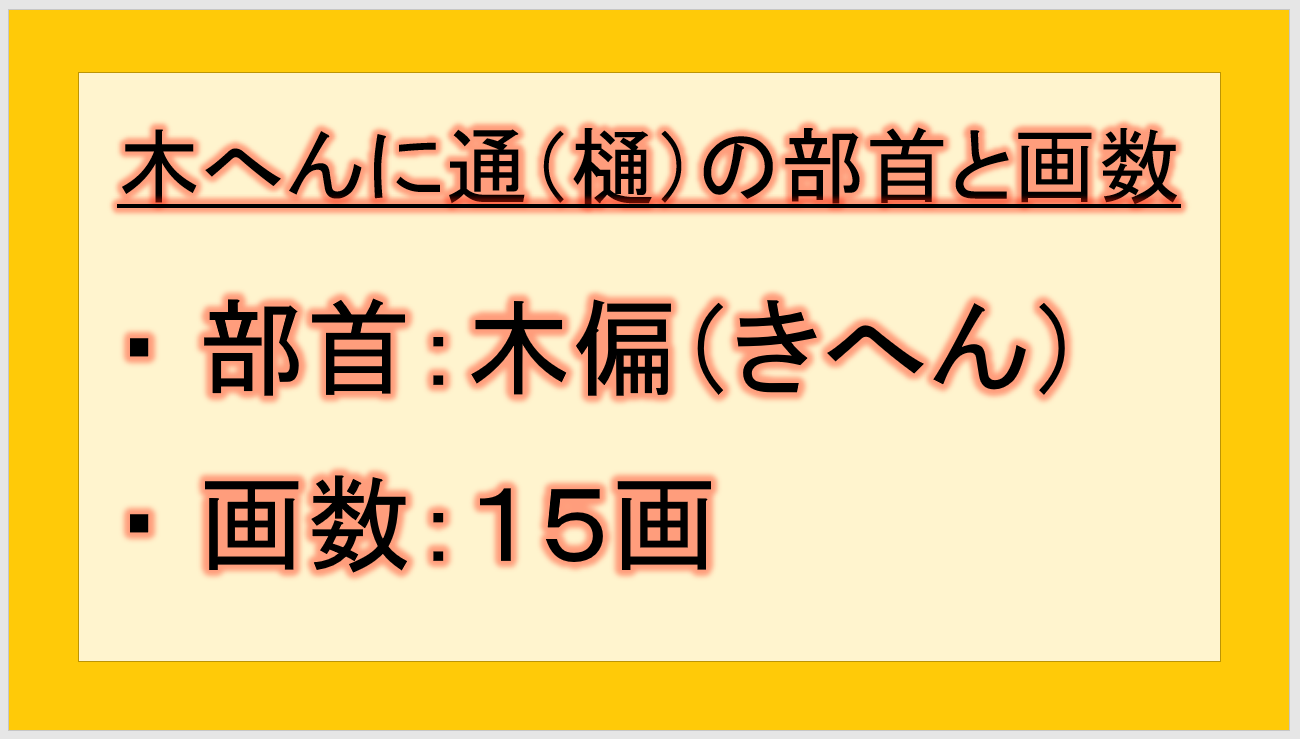

木へんに通(樋)の漢字の部首と画数は?

木へんに通(樋)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木へん(きへん・もくぶ)

・画数:15画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう。また、右側の「通」部分は、しんにょうの点が二つになっていることにも注意が必要です(^^)/

まとめ 木偏に通(樋)の漢字の読み方や部首や画数は?樋では?

ここでは、木偏に通(樋)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【樋の読み方も:木へんに通】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「樋」の成り立ちを知ることで、建築や日本刀などの専門分野への理解も深まりますね。現代でも雨樋として私たちの生活に身近な存在である「樋」は、和製漢字として日本独自の文化を表現した興味深い漢字といえるでしょう。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪