この記事では、「木へんに土(杜)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「杜」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

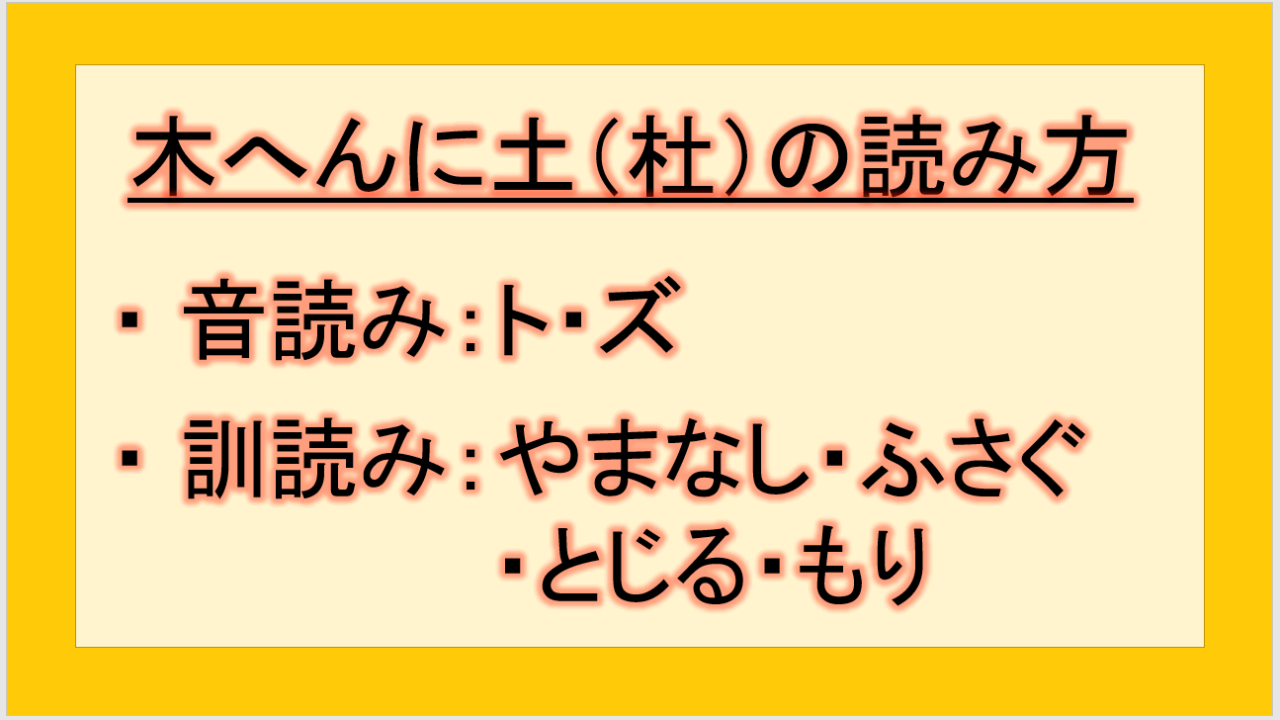

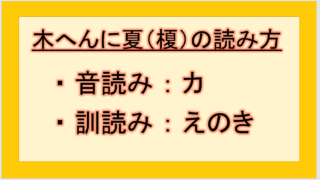

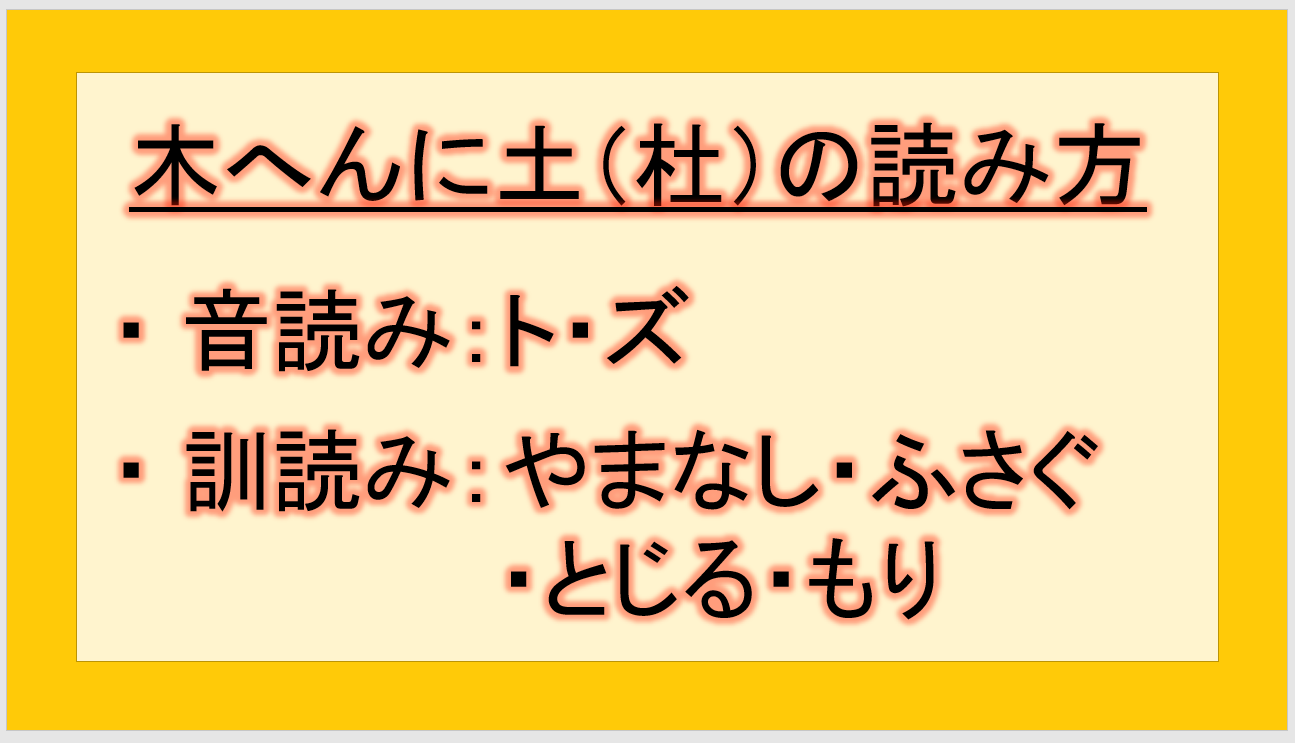

結論として、「木偏に土(杜)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:ト・ズ

・ 訓読み:やまなし・ふさぐ・とじる・もり

それでは杜の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

木へんに土(杜)の漢字の読み方は?

まず、「木偏に土(杜)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:ト・ズ

・ 訓読み:やまなし・ふさぐ・とじる・もり

と読みます。

「杜」の読み方は、現代では特に「もり」という読み方で神社の森を表すことが多く、また人名では「ト」「ズ」「モリ」として使われています。

木へんに土(杜)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、木偏に土の「杜」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ やまなし。バラ科の落葉小高木。

・ ふさぐ。とじる。

・ もり。神社の森。樹林が茂っているところ。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「木偏」は木や植物を表す部首で、「土」は音符として働き、形声文字として構成されています。

もともとは「やまなし」というバラ科の落葉小高木を表す漢字でした。そこから転じて、「ふさぐ」「とじる」という意味や、日本では特に「もり」、特に神社の森を表すようになりました。

「杜」と「森」の違いとして、「森」は自然にできた木々の密集地であるのに対し、「杜」は人の手で植樹された人工林、特に神社の敷地内にある森を意味することが多いとされています。

漢語での「ト」という読みには「門や戸を閉める、閉ざす」という意味があり、神社を囲む杜は「この世とあの世の境目を示す門」の意味を持つとされています。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 神社などの神聖な森。

・ 樹林が茂っている場所の総称。

・ 人の手で作られた森林。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

木へんに土(杜)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

木へんに土(杜)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

木へんに土(杜)の漢字を用いた例文

- 神社の杜(もり)は神聖な雰囲気に満ちている。

- 仙台市は「杜の都(もりのみやこ)」として親しまれている。

- 春には杜梨(やまなし)の白い花が美しく咲く。

- 杜絶(とぜつ)された道は通行することができない。

- 彼の名前は杜(と)と読む珍しい漢字だ。

- 杜若(かきつばた)が水辺に咲いている。

- 杜氏(とうじ)は酒造りの専門家である。

- 彼の杜撰(ずさん)な仕事ぶりに憤りを感じる。

木へんに土(杜)の漢字を使った熟語は?

「杜」を使った熟語には以下のようなものがあります。

杜絶(とぜつ)

ふさぎ止めること。通行を遮断すること。

杜撰(ずさん)

いい加減で責任感がないこと。適当に済ませること。

杜氏(とうじ)

酒造りの責任者。酒造技術者の最高責任者。

杜若(かきつばた)

アヤメ科の多年草。湿地に群生し、初夏に紫色の花を咲かせる。

これらの熟語も覚えておくと、「杜」の意味をより深く理解できますね。

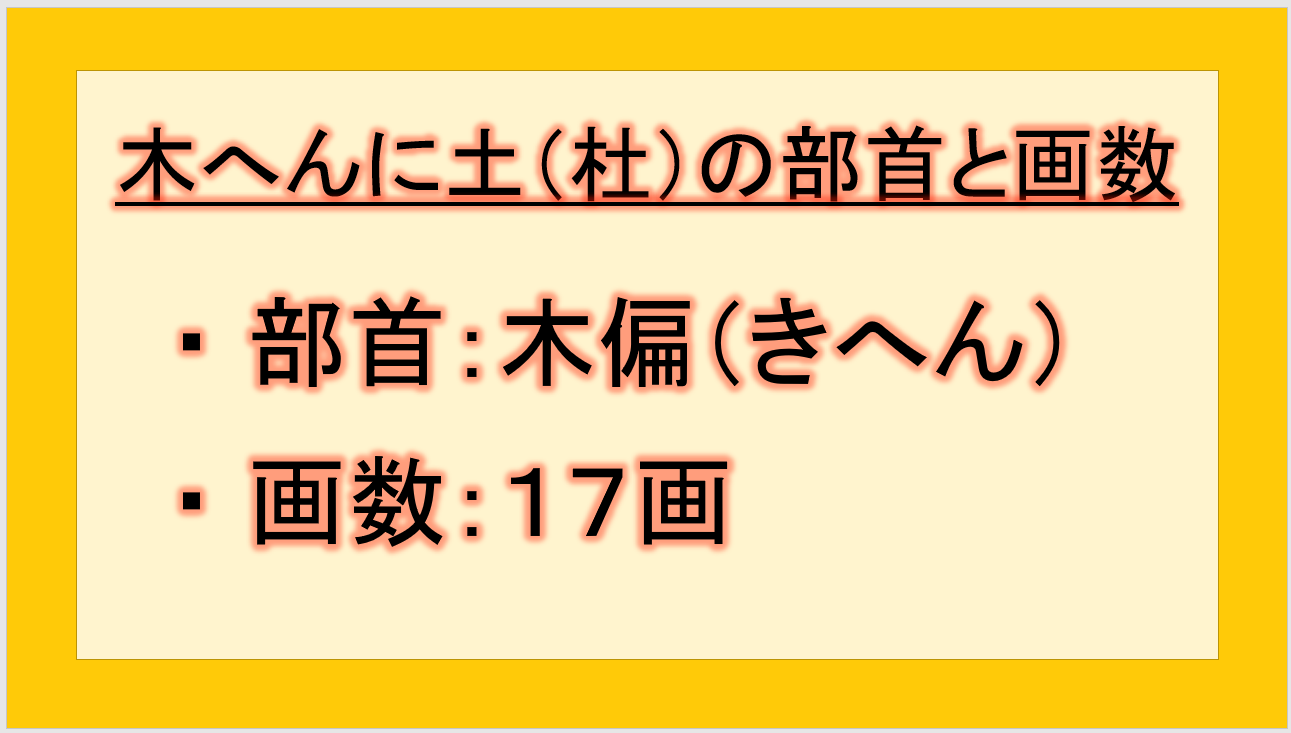

木へんに土(杜)の漢字の部首と画数は?

木へんに土(杜)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:木偏(きへん)

・画数:7画(総画)

ですね。

画数は7画で、部首内画数は3画となります。画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 木偏に土(杜)の漢字の読み方や部首や画数は?杜では?

ここでは、木偏に土(杜)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【杜の読み方も:木へんに土】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

「杜」は1990年代から人名用漢字として使用されるようになった比較的新しい漢字で、最近では男の子の名前の止め字として「ハルト」「ユウト」などに使われることが増えています。

日本語の漢字は奥深く、「杜」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪