この記事では、「こざとへんに有(陏)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「陏」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

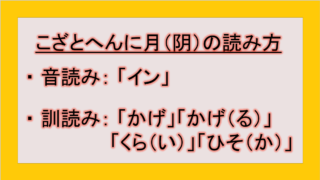

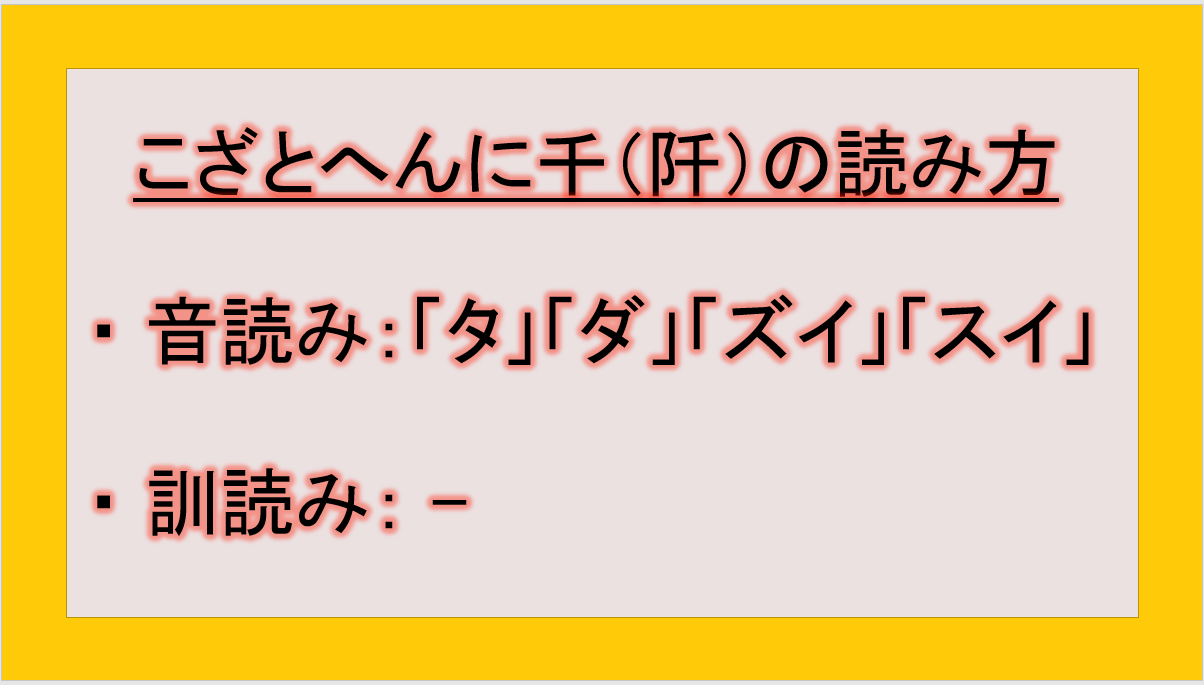

結論として、「こざとへんに有(陏)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:「タ」「ダ」「ズイ」「スイ」

・ 訓読み:特になし

それでは陏の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

こざとへんに有(陏)の漢字の読み方は?

まず、「こざとへんに有(陏)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:「タ」「ダ」「ズイ」「スイ」

・ 訓読み:特になし

と読みます。

「陏」は比較的珍しい漢字で、主に古代中国の地名を表すのに使われていました。

こざとへんに有(陏)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、こざとへんに有の「陏」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、

・ うり、うりの実

・ 古代中国の地名

これらを表しています。

由来や成り立ち

「こざとへん」は土地や場所を表す部首で、右側の部分と組み合わさることで、地名や特定の場所を示すようになりました。

「陏」は主に古代中国で「ズイ」と呼ばれた地域を指す地名として使用されていました。また、形状から「うり」「うりの実」を表す意味も持っています。

漢字の構成としては、土地や場所を表す「阜(こざとへん)」と組み合わさることで、特定の地域や場所を示す漢字となっています。

古代中国の文献では、この地域に関する記述が見られ、歴史的な文脈で使われることが多い漢字です。

こざとへんに有(陏)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

こざとへんに有(陏)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

こざとへんに有(陏)の漢字を用いた例文

- 古代中国の陏(ズイ)地方は肥沃な土地として知られていた。

- 陏地(ズイち)は古代の重要な交易地点だった。

- 考古学者たちは陏(ズイ)の遺跡から多くの発見をしている。

こざとへんに有(陏)の漢字を使った熟語は?

「陏」を使った熟語には以下のようなものがあります。

陏地(ズイち)

古代中国の陏と呼ばれる地域の土地。

陏邑(ズイゆう)

陏の地方の町や集落。

これらの熟語は古典や歴史書において見られることがありますが、現代ではあまり使用されません。

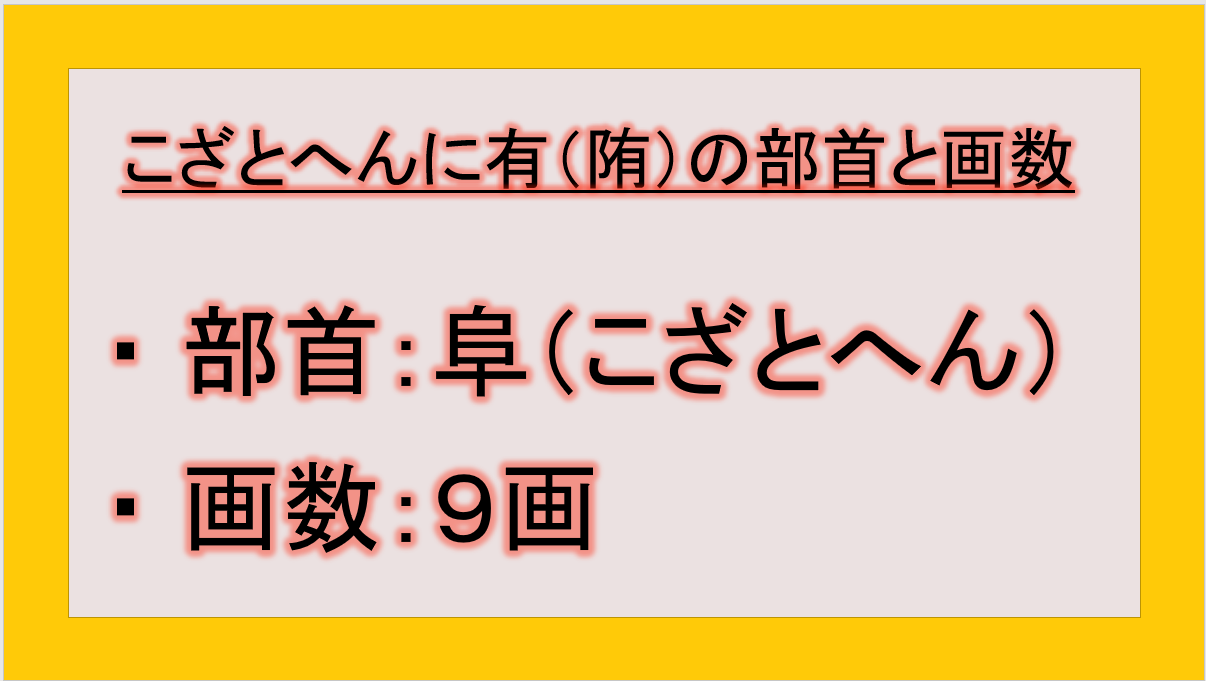

こざとへんに有(陏)の漢字の部首と画数は?

こざとへんに有(陏)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:阜(こざとへん)

・画数:9画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

おおざとに有の「郁」との違いは?

「陏」(こざとへんに有)と「郁」(おおざとに有)は似ているように見えますが、以下のような違いがあります。

・「陏」は古代中国の地名やうりを表し、「阜」という部首が使われています。

・「郁」は「かおりが盛んに立ち上る」「さかん」「すぐれる」などの意味で、「邑」という部首が使われています。

・「陏」の読みは「ズイ」「スイ」など、「郁」の読みは「イク」「かぐわしい」などです。

・「陏」は主に古代の地名として使われますが、「郁」は香りや雰囲気、感情などを表現する時に使われます。

・「陏」は現代ではほとんど使用されない珍しい漢字ですが、「郁」は「郁子」「郁郁」「郁金香」など、現代でも使われる熟語があります。

この違いを理解することで、それぞれの漢字の使い方をより正確に把握できますね。

まとめ こざとへんに有(陏)の漢字の読み方や部首や画数は?陏では?

ここでは、こざとへんに有(陏)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【陏の読み方も:こざとへんに有】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「陏」のような珍しい漢字を知ることで、さらに日本語と漢字文化の豊かな歴史に触れることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪