この記事では、「目へんに陸の右側(睦)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「睦」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

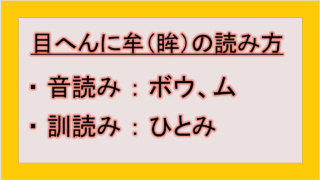

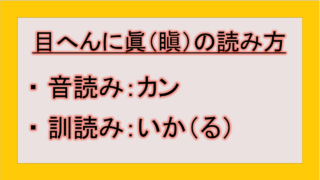

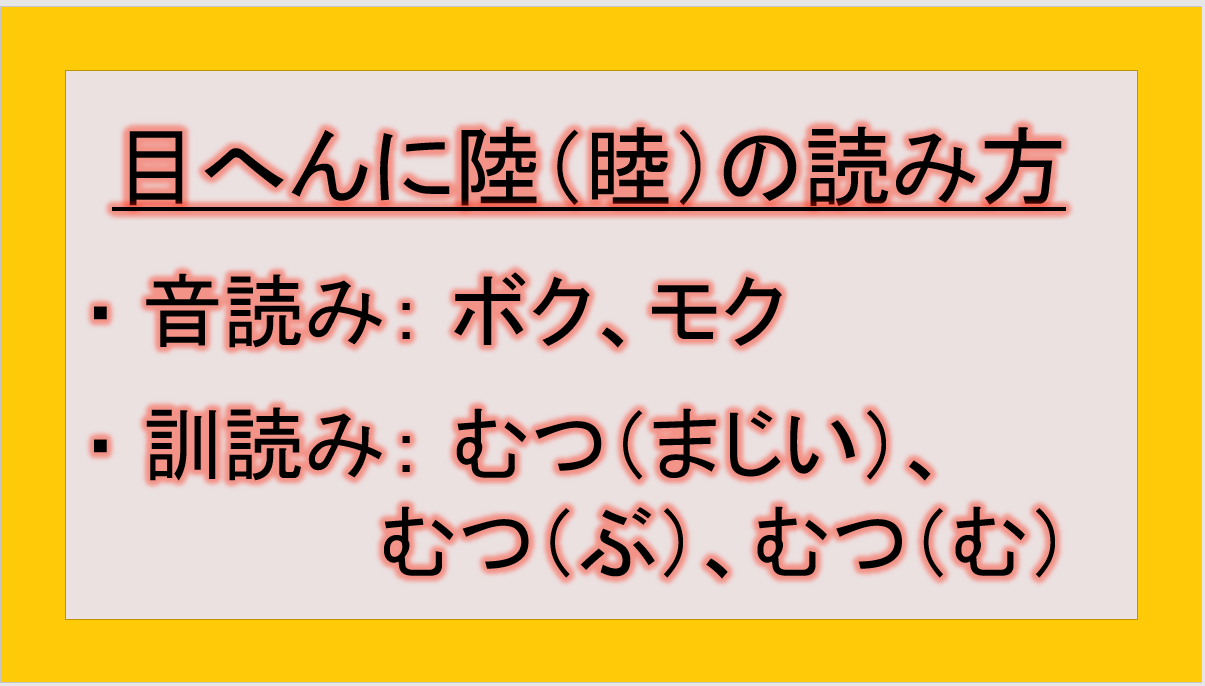

結論として、「目へんに陸の右側(睦)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:ボク、モク

・ 訓読み:むつ(まじい)、むつ(ぶ)、むつ(む)

それでは睦の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

目へんに陸の右側(睦)の漢字の読み方は?

まず、「目へんに陸の右側(睦)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:ボク、モク

・ 訓読み:むつ(まじい)、むつ(ぶ)、むつ(む)

と読みます。

「睦」の読み方は、基本的には「むつまじい」「むつぶ」と読みますが、熟語の中では「ボク」と読むことが多いです。

例えば「睦まじい(むつまじい)」「親睦(しんぼく)」などがその例です。

目へんに陸の右側(睦)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、目へんに陸の右側の「睦」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ 仲がよいこと。むつまじいこと。

・ 親しく交わること。親密な関係を持つこと。

・ 和睦するなど、平和に関係を結ぶこと。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「目へん」は目や視覚に関することを表す部首で、「陸の右側(むつ)」は本来六つのものが寄り集まることを表す意味があります。

この二つの要素が組み合わさることで、「目と目が合い、心が通じ合う」という意味から、「仲がよい」「親しい関係」という意味が生まれました。

古来より、人と人が気持ちよく交わり、親しい関係を築くことを表現するためにこの漢字が作られたとされています。「六」の数字が縁起のよい数とされていたことから、良好な人間関係を表す漢字として使われるようになりました。

「睦」は特に「親睦(しんぼく)」という熟語で使われることが多く、これは「親しく仲よくすること」という意味を持ちます。また、「睦月(むつき)」は旧暦1月の異称で、新年を迎えて人々が睦まじく交わる月という意味が込められています。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 仲がよいこと。むつまじいこと。

・ 親しく交わること。友好的な関係を持つこと。

・ 平和に関係を結ぶこと。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

目へんに陸の右側(睦)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

目へんに陸の右側(睦)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

目へんに陸の右側(睦)の漢字を用いた例文

- 彼らは睦まじい(むつまじい)家族関係を維持している。

- 親睦会(しんぼくかい)は新入社員の緊張をほぐす良い機会となった。

- 長年の友人と睦び(むつび)を深める時間を大切にしている。

- 姉妹は小さい頃から仲睦まじく(むつまじく)過ごしてきた。

- 睦月(むつき)に新年の抱負を語り合う習慣がある。

目へんに陸の右側(睦)の漢字を使った熟語は?

「睦」を使った熟語には以下のようなものがあります。

親睦(しんぼく)

親しく仲良くすること。友好的な関係を築くこと。

和睦(わぼく)

争いをやめて仲直りすること。平和な関係を結ぶこと。

睦月(むつき)

旧暦の1月の異称。新年を迎え、人々が睦まじく交わる月。

これらの熟語も覚えておくと、「睦」の意味をより深く理解できますね。

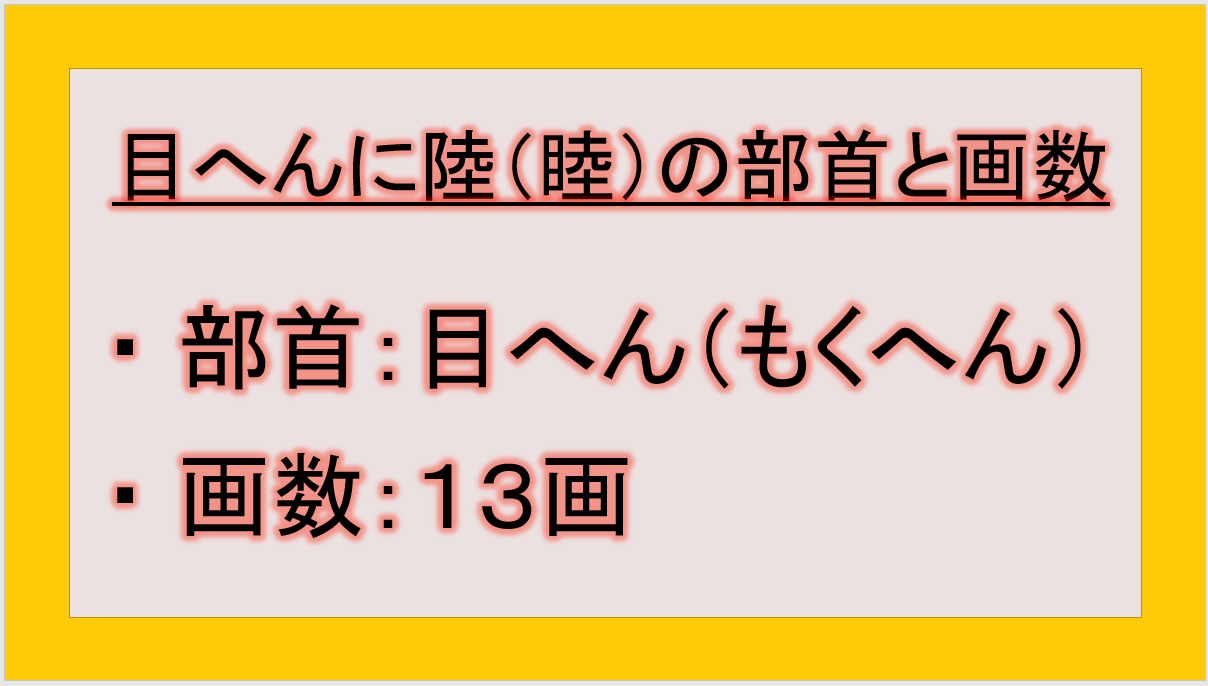

目へんに陸の右側(睦)の漢字の部首と画数は?

目へんに陸の右側(睦)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:目へん(もくへん)

・画数:13画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 目へんに陸の右側(睦)の漢字の読み方や部首や画数は?睦では?

ここでは、目へん(目偏)に陸の右側(睦)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【睦の読み方も:目へんに陸の右側】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「睦」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪