この記事では、「虫偏に見(蜆)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「蜆」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

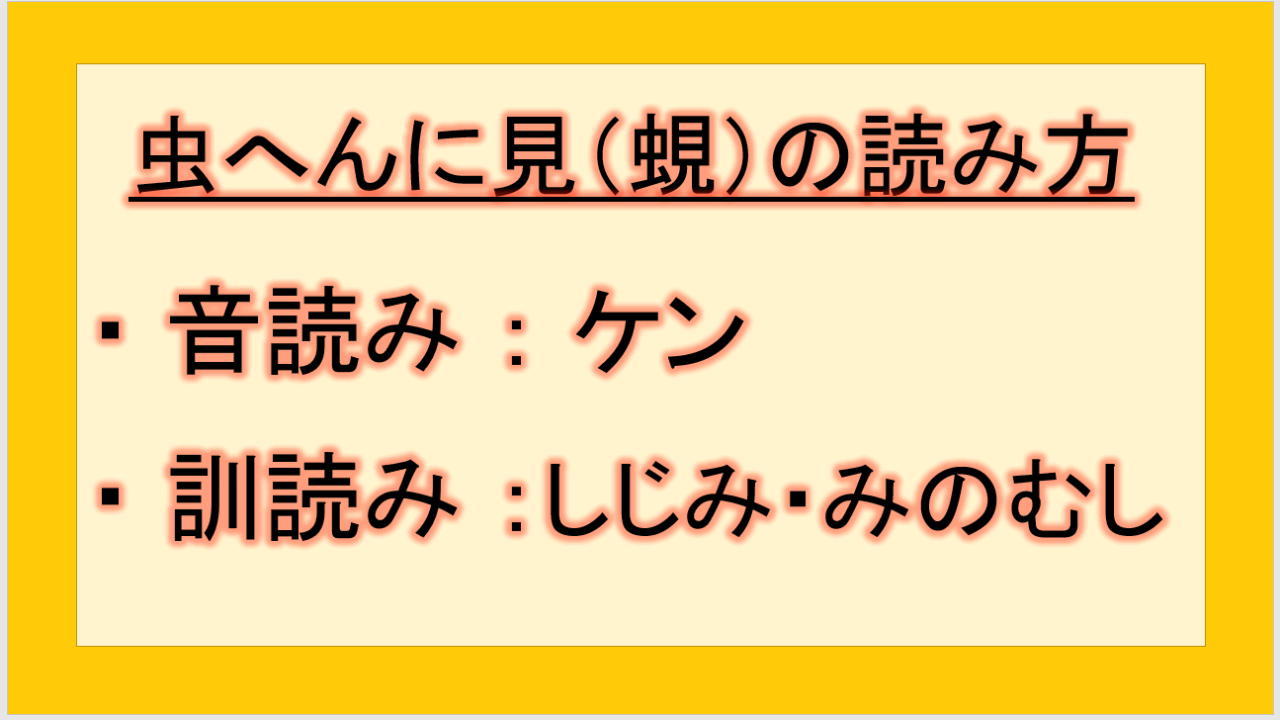

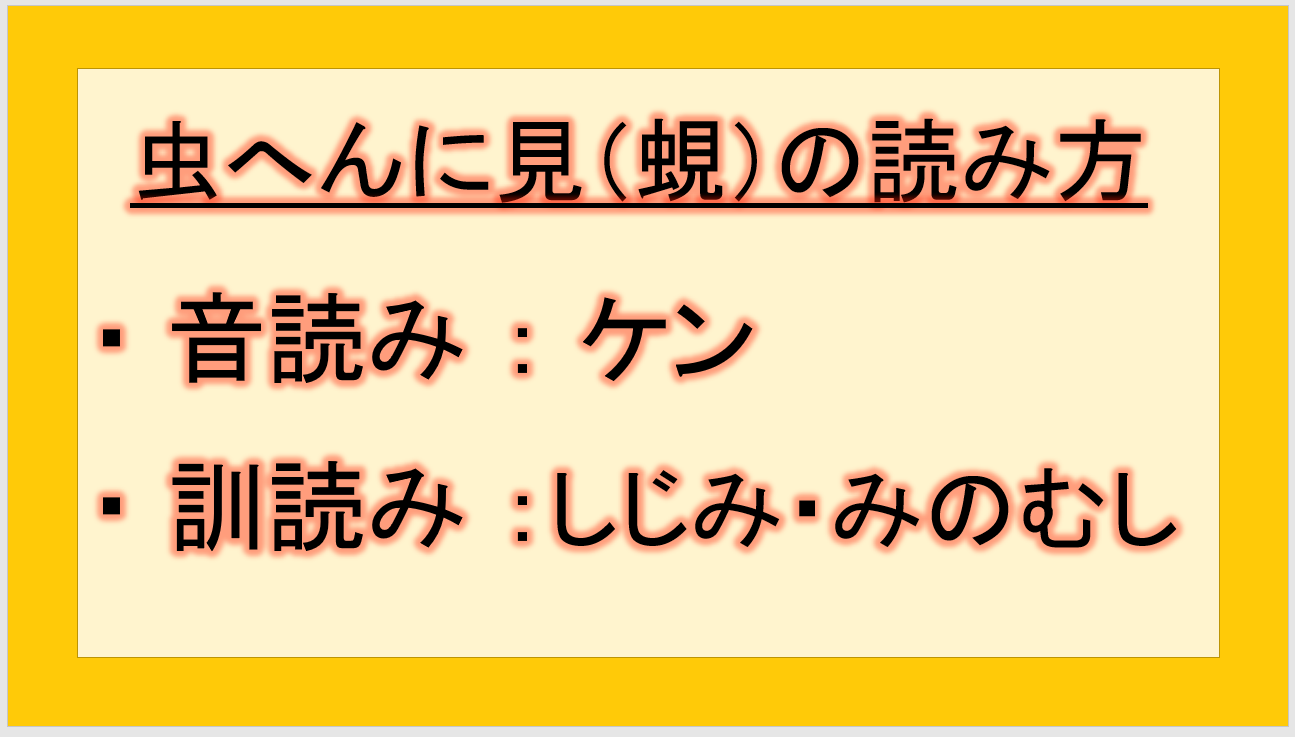

結論として、「虫偏に見(蜆)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:ケン

・ 訓読み:しじみ・みのむし

それでは蜆の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

虫へんに見(蜆)の漢字の読み方は?

まず、「虫偏に見(蜆)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:ケン

・ 訓読み:しじみ・みのむし

と読みます。

「蜆」の読み方は、現代では特に「しじみ」という読み方でよく知られています。日本料理の味噌汁の具材として親しまれている二枚貝のことです。

虫へんに見(蜆)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、虫偏に見の「蜆」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ しじみ。シジミ科の二枚貝の総称。

・ みのむし。ミノガ科の幼虫。

・ 小さくて見える生き物。

これらを表しています。

由来や成り立ち

しじみの漢字は「虫」と「見」という文字を組み合わせて、「蜆」と書きます。この漢字には小さいものを意味する「虫」と、見えるを意味する「見」が含まれています。つまり、海や川などで見ることができる小さいものを示す意味で、「蜆」という漢字になったのです。

虫部は、昆虫類・節足動物・腔腸動物・環形動物・軟体動物・両生類などに関わることを示します。偏旁の意符としては蛇など爬虫類のみならず、這って進む動物全般を表します。このため、貝類も虫偏で表現されることがあります。

貝に関わる漢字に虫偏が多いのは、古代中国では小さな動物全般を「虫」という概念で捉えていたためです。虫偏の「虫」は昆虫の虫とは関係なく、小さな生き物を表す部首として使われています。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 淡水や汽水域に生息する小さな二枚貝。

・ 食用として親しまれている貝類。

・ 小さくて目に見える水生生物。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

虫へんに見(蜆)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

虫へんに見(蜆)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

虫へんに見(蜆)の漢字を用いた例文

- 朝食に蜆(しじみ)の味噌汁をいただいた。

- 蜆汁(しじみじる)は肝臓に良いと言われている。

- 蜆蛤(けんこう)という熟語もある。

- 島根県の宍道湖は蜆(しじみ)の名産地だ。

- 蜆花(しじみばな)という植物もある。

虫へんに見(蜆)の漢字を使った熟語は?

「蜆」を使った熟語や関連語には以下のようなものがあります。

蜆汁(しじみじる)

しじみを使った味噌汁や吸い物。日本の家庭料理の定番。

蜆蛤(けんこう)

しじみとはまぐりのこと。二枚貝を指す熟語。

蜆花(しじみばな)

シジミチョウの別名や、小さな花を指すことがある。

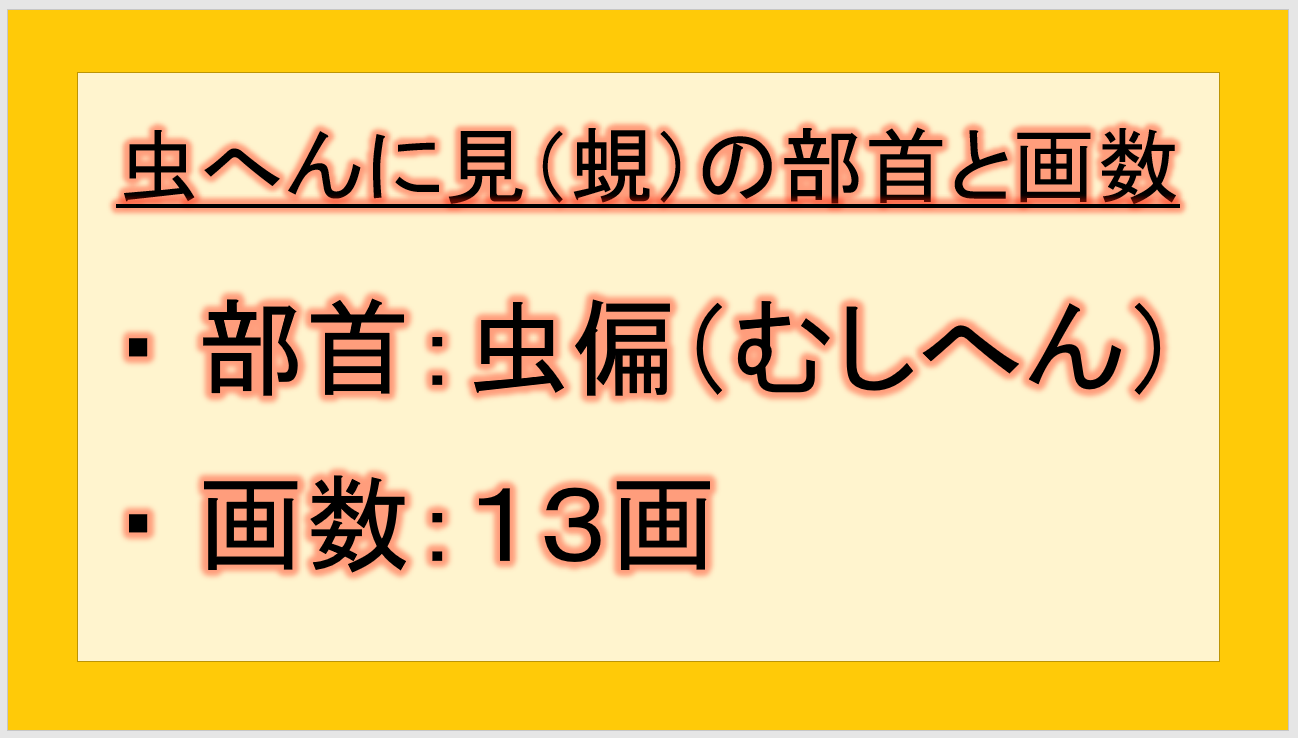

虫へんに見(蜆)の漢字の部首と画数は?

虫へんに見(蜆)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:虫偏(むしへん)

・画数:13画(総画)

ですね。

画数は13画で、部首内画数は7画となります。画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 虫偏に見(蜆)の漢字の読み方や部首や画数は?蜆では?

ここでは、虫偏に見(蜆)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【蜆の読み方も:虫へんに見】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「蜆」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪