この記事では、「酉へんに元(酛)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「酛」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

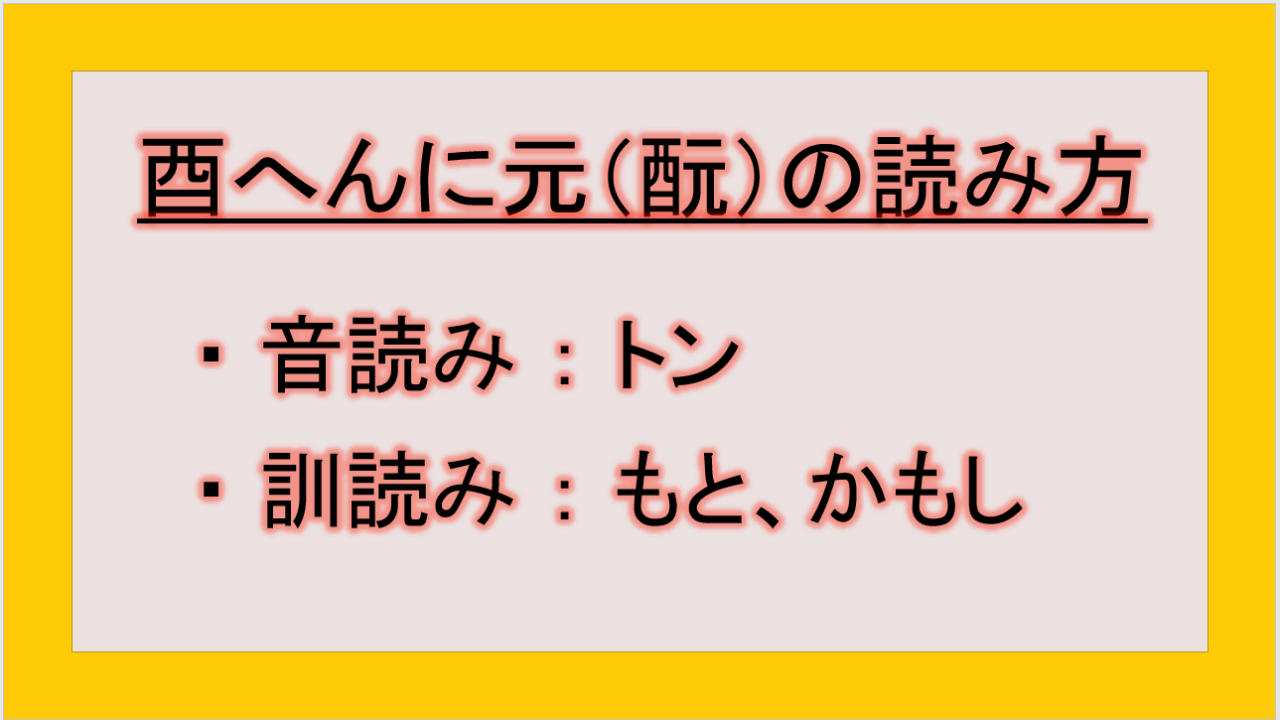

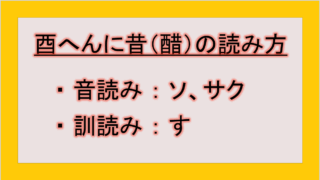

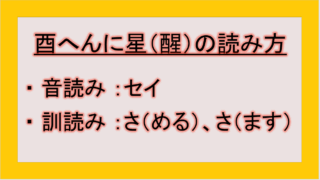

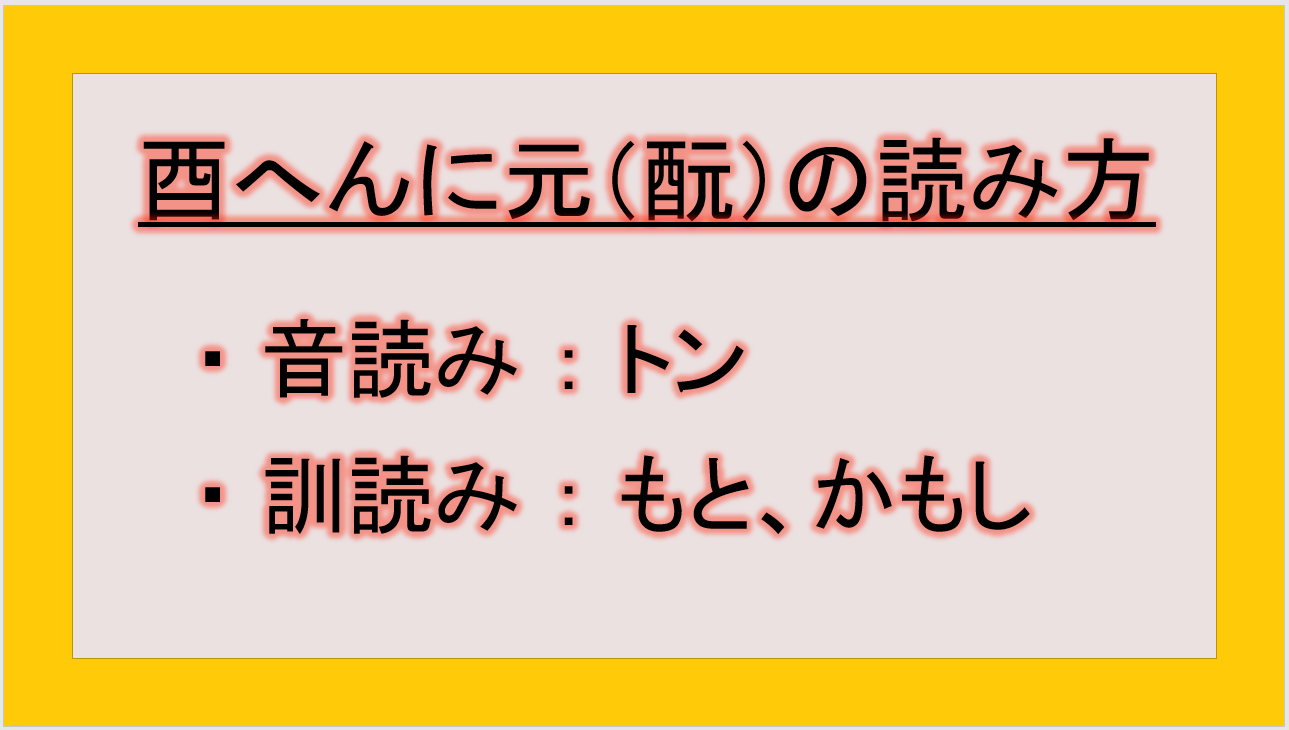

結論として、「酉へんに元(酛)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:トン

・ 訓読み:もと、かもし

それでは酛の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

酉へんに元(酛)の漢字の読み方は?

まず、「酉へんに元(酛)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:トン

・ 訓読み:もと、かもし

と読みます。

「酛」の読み方は、基本的には「もと」と読みますが、日本の酒造りの文脈では「かもし」とも読みます。また、中国語由来の音読みとして「トン」もあります。

酉へんに元(酛)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、酉へんに元の「酛」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ 酒を仕込む際の酵母を培養した発酵もと

・ 日本酒醸造における酒母(しゅぼ)や酛(もと)

・ 醸造の基礎となるもの

これらを表しています。

由来や成り立ち

「酉へん」は酒や醸造に関する意味を表す部首で、「元」は本来の意味として「始まり」「根本」を表します。

この二つの要素が組み合わさることで、「酒造りの始まりとなる基礎」という意味が生まれました。

日本の伝統的な酒造りでは、酒造りの最初の工程で酵母を繁殖させるための「酒母(しゅぼ)」を作りますが、これを「酛(もと)」とも呼びます。これは酒の品質を決定づける重要な要素となります。

また、「酛」は日本独自の発展を遂げた漢字で、日本酒醸造の専門用語として長く使われてきました。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 日本酒製造における酒母

・ 酒造りの基礎となる発酵の元

・ 醸造における発酵の出発点

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

酉へんに元(酛)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

酉へんに元(酛)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

酉へんに元(酛)の漢字を用いた例文

- 良質な日本酒は、良い酛(もと)から始まる。

- 杜氏は丁寧に酛(かもし)を育てていた。

- 山廃酛(やまはいもと)は、自然の乳酸菌を利用した酒母である。

- 速醸酛(そくじょうもと)は、酵母の培養期間を短縮する方法だ。

- 生酛(きもと)造りは伝統的な日本酒の製法の一つである。

- 酛摺り(もとすり)は、酒母を作る際の重要な工程だ。

- 日本酒の味わいの違いは、酛(もと)の種類にも関係している。

- 酒造りの匠は、酛(かもし)の微妙な変化を見逃さない。

酉へんに元(酛)の漢字を使った熟語は?

「酛」を使った熟語には以下のようなものがあります。

生酛(きもと)

伝統的な日本酒の酒母製造法。

山廃酛(やまはいもと)

生酛造りから山卸(酛を搗く工程)を省略した製法。

速醸酛(そくじょうもと)

乳酸を添加して短期間で酒母を作る方法。

高温糖化酛(こうおんとうかもと)

高温で糖化を促進させる酒母製造法。

酛摺り(もとすり)

酒母を作る際に米と麹を摺り合わせる作業。

これらの熟語も覚えておくと、「酛」の意味をより深く理解できますね。

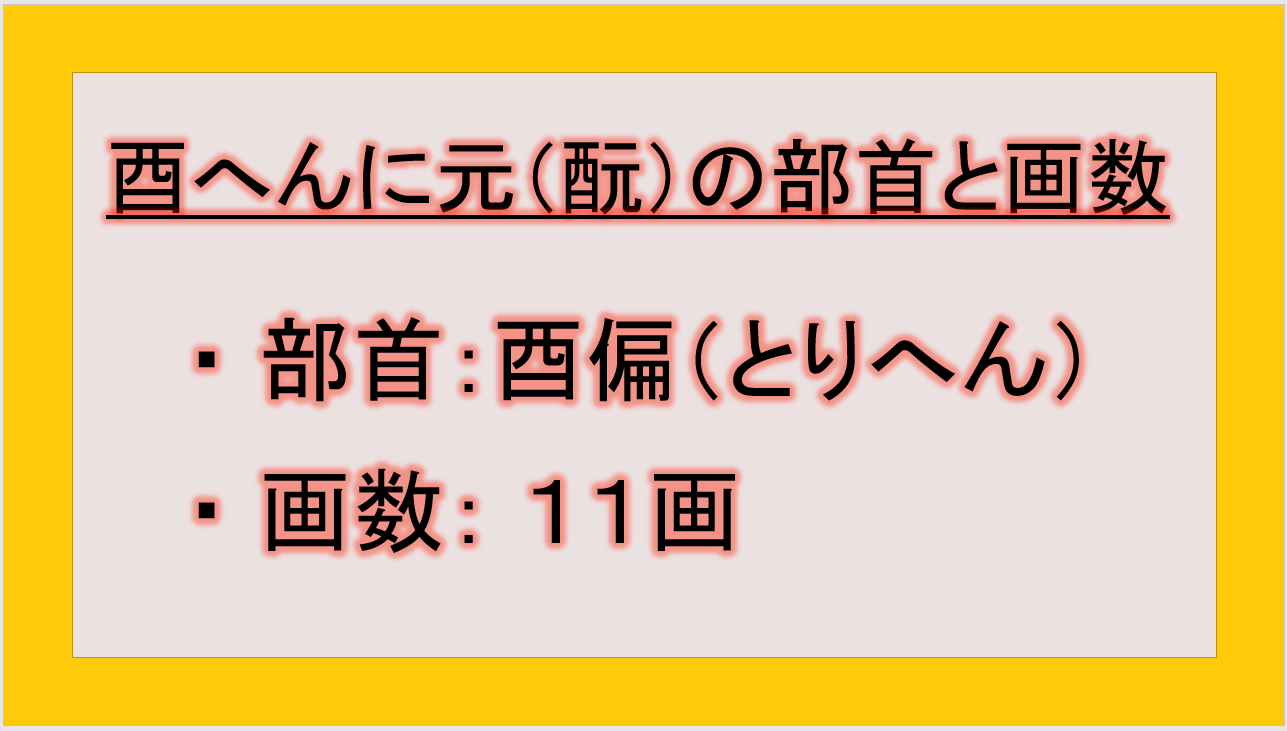

酉へんに元(酛)の漢字の部首と画数は?

酉へんに元(酛)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:酉偏(とりへん)

・画数:11画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 酉へんに元(酛)の漢字の読み方や部首や画数は?酛では?

ここでは、酉へん(酉偏)に元(酛)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【酛の読み方も:酉へんに元】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「酛」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。特に日本酒に関心がある方にとっては、「酛」の理解は日本の伝統的な醸造文化への理解を深めることにもつながります。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪