この記事では、「酉へんに昔(醋)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「醋」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

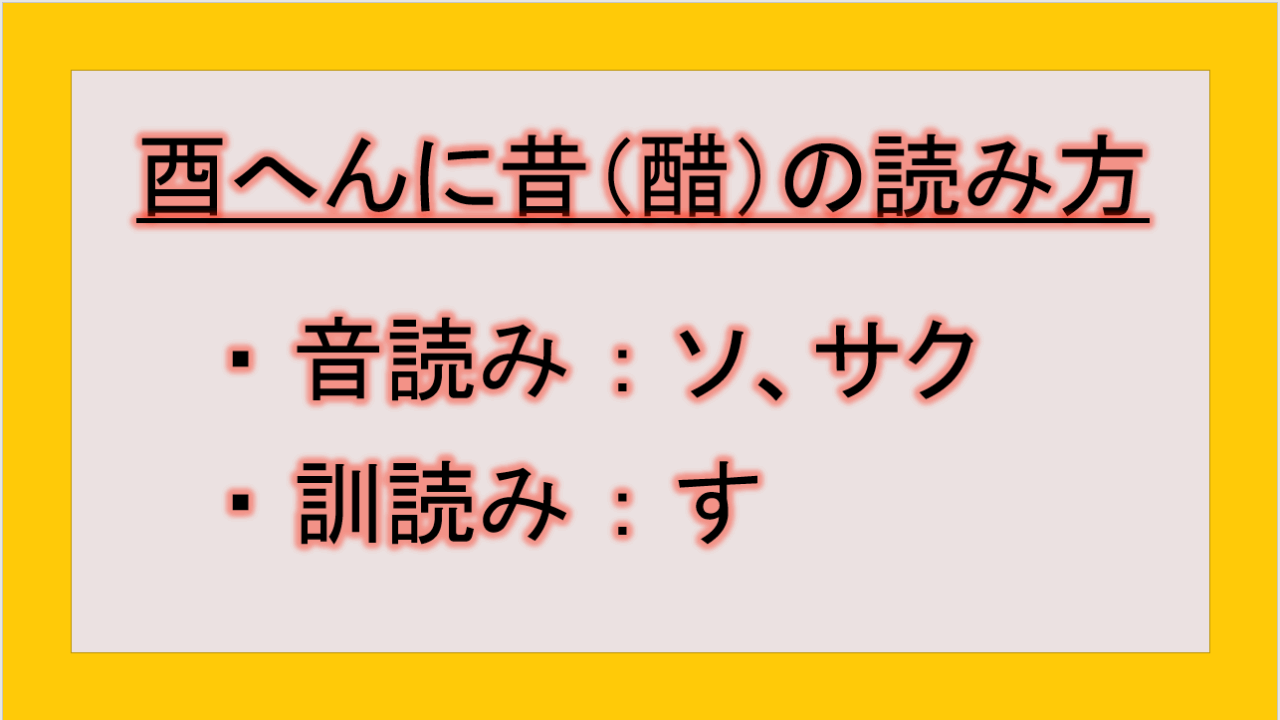

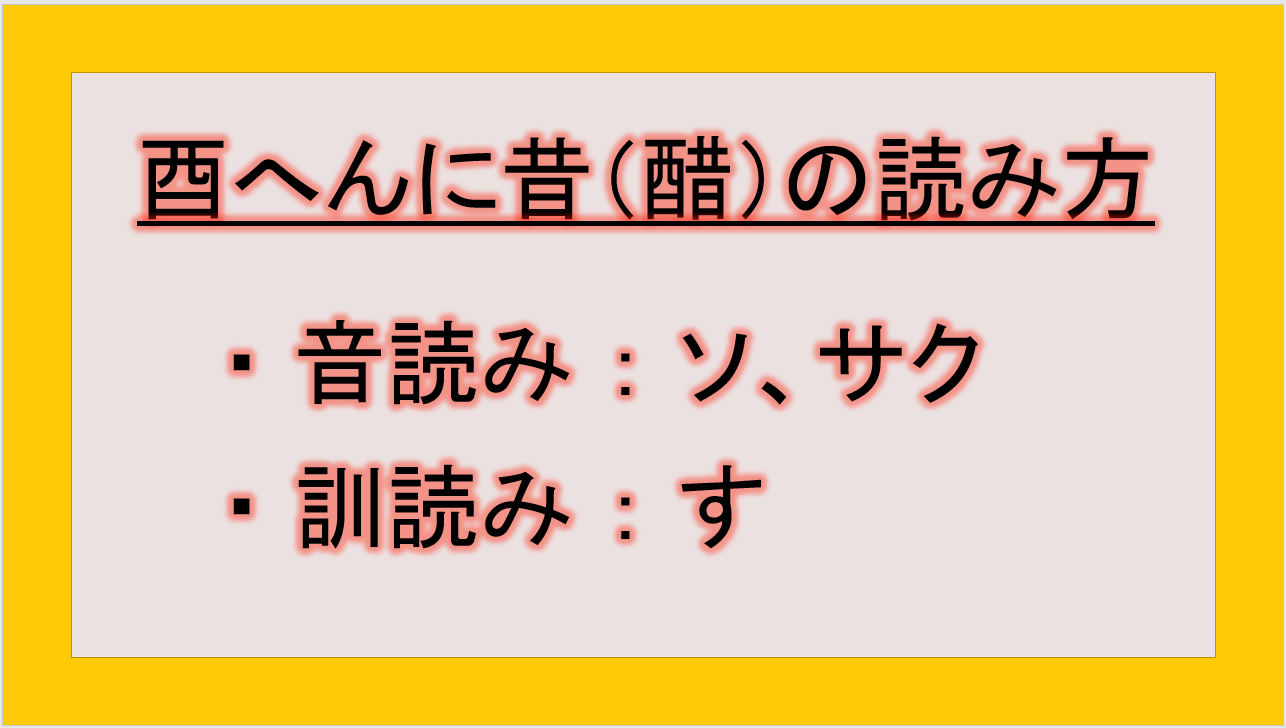

結論として、「酉へんに昔(醋)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:ソ、サク

・ 訓読み:す

それでは醋の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

酉へんに昔(醋)の漢字の読み方は?

まず、「酉へんに昔(醋)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:ソ、サク

・ 訓読み:す

と読みます。

「醋」の読み方は、基本的には「す」と読みますが、熟語では「ソ」や「サク」という音読みでも使われます。この字は現代では「酢」の旧字体として知られています。

酉へんに昔(醋)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、酉へんに昔の「醋」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ 酢、酸っぱい調味料

・ 酸味のある発酵した飲食物

・ 比喩的に、悲しみや恨みの感情

これらを表しています。

由来や成り立ち

「酉へん」は酒や発酵に関する意味を表す部首で、「昔」は時の経過を表します。

この二つの要素が組み合わさることで、「酒などの液体が時間をかけて発酵し、酸味を持つようになったもの」という意味が生まれました。

古代中国では、酒や穀物の汁が自然に発酵して酸っぱくなったものを「醋」と呼び、調味料として利用していました。時間の経過が酸味を生み出すことから、「昔」の字が使われたと考えられています。

また、「醋」は現代日本では「酢」の旧字体として知られていますが、中国では今でも一般的に使用されている漢字です。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 酢、食酢(食用の酸味調味料)

・ 酸っぱいもの、発酵食品

・ 物事の酸味や苦味(比喩的な意味)

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

酉へんに昔(醋)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

酉へんに昔(醋)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

酉へんに昔(醋)の漢字を用いた例文

- この料理には醋(す)を少し加えると味が引き締まる。

- 米醋(べいさく)は中華料理によく使われる。

- 醋酸(さくさん)は化学的には酢酸とも呼ばれる。

- 彼は醋意(そい)を含んだ目で彼女を見つめた。

- 醋(す)の物は体に良いとされている。

- 古い醋(す)ほど香りが深く、まろやかな味わいがある。

- 醋海(そかい)という言葉は、恨みや嫉妬の深い様子を表す。

- 黒醋(こくさく)は中国の伝統的な調味料の一つだ。

- 醋味(すあじ)の効いた料理は夏場に食欲をそそる。

酉へんに昔(醋)の漢字を使った熟語は?

「醋」を使った熟語には以下のようなものがあります。

醋酸(さくさん)

酢酸。酢の主成分となる有機酸。

米醋(べいさく・まいさく)

米から作られた酢。

醋意(そい)

恨みや嫉妬の気持ち。

醋海(そかい)

深い恨みや嫉妬の比喩。

醋栗(さくりつ)

グーズベリーなど、酸味のある果実の総称。

これらの熟語も覚えておくと、「醋」の意味をより深く理解できますね。

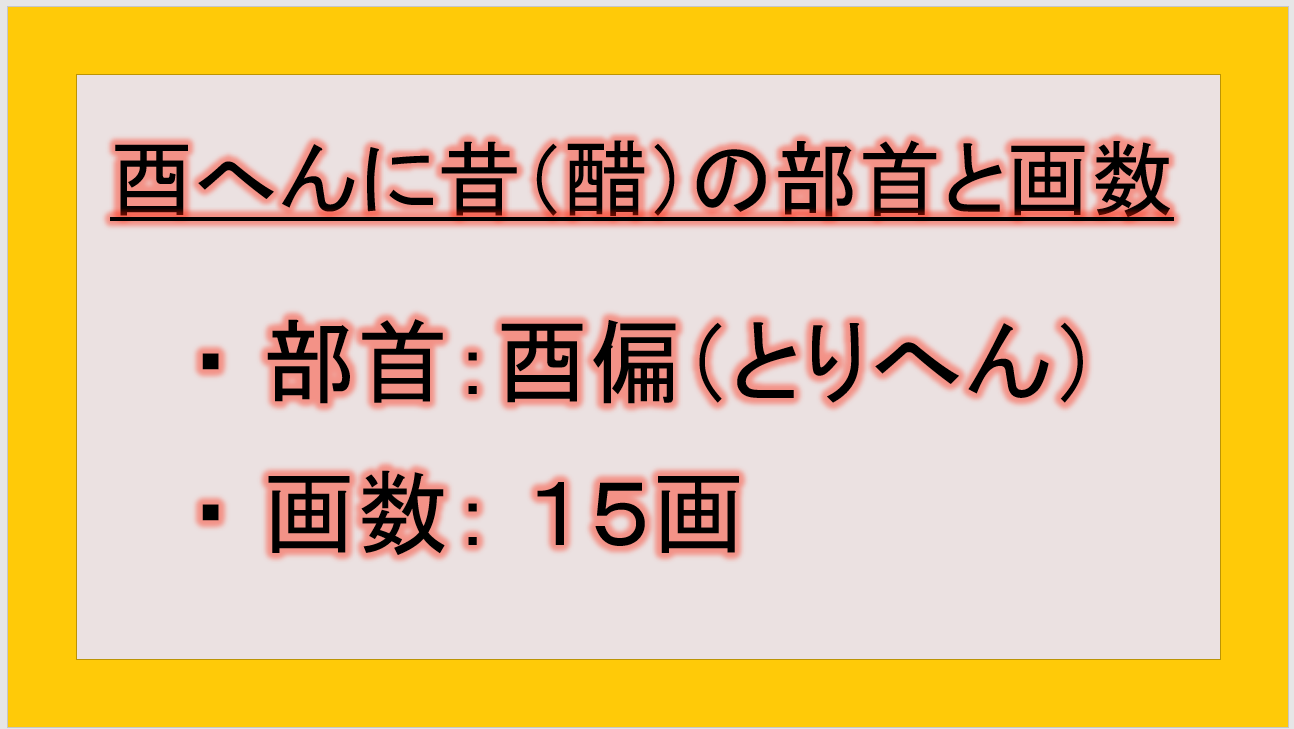

酉へんに昔(醋)の漢字の部首と画数は?

酉へんに昔(醋)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:酉偏(とりへん)

・画数:15画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 酉へんに昔(醋)の漢字の読み方や部首や画数は?醋では?

ここでは、酉へん(酉偏)に昔(醋)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【醋の読み方も:酉へんに昔】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「醋」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。また、旧字体を知ることで、古い文献や中国語の表現も理解しやすくなります。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪