この記事では、「土へんに直(埴)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「埴」の読み方について詳しく解説していきます。

なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/

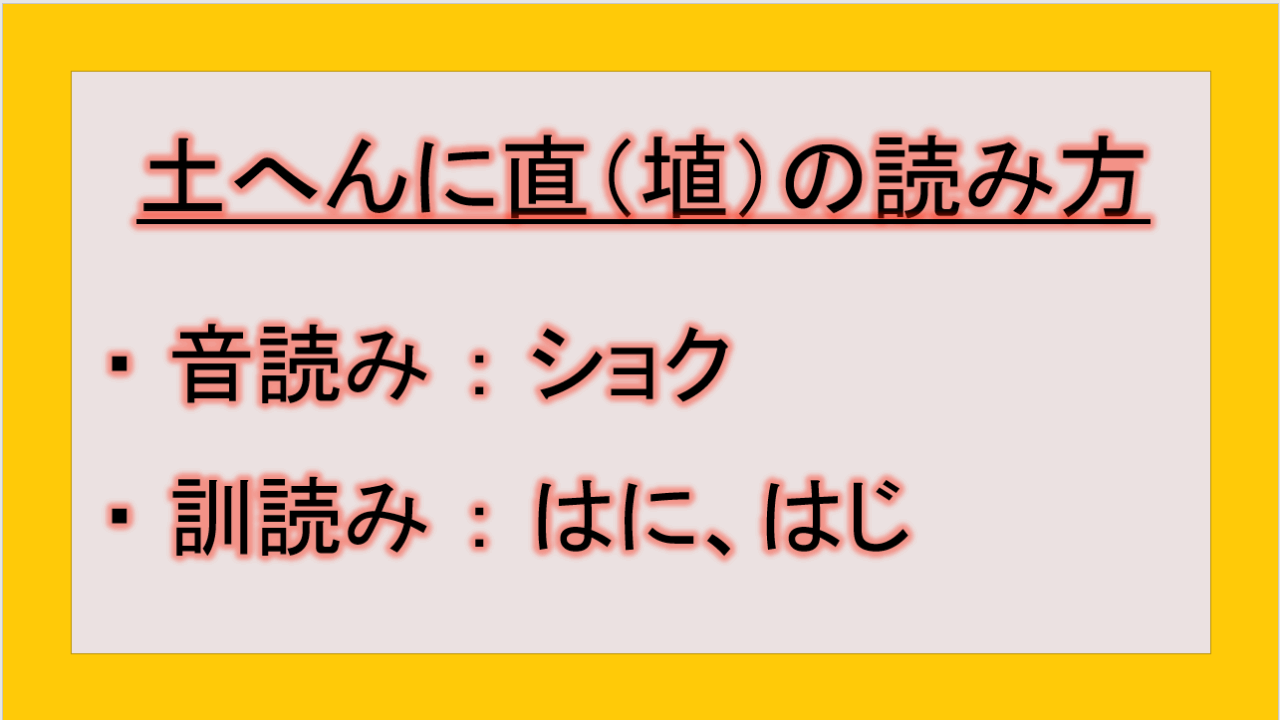

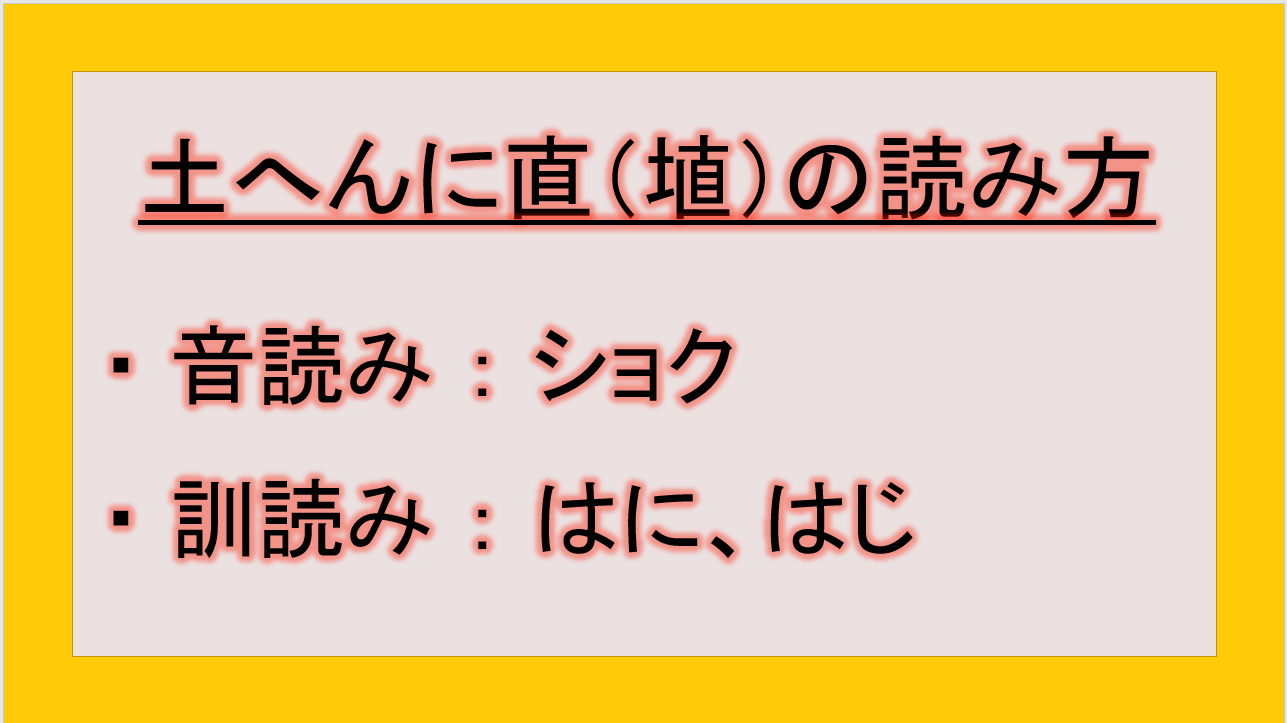

結論として、「土へんに直(埴)」の読み方は以下の通りです。

・ 音読み:ショク

・ 訓読み:はに、はじ

それでは埴の他の項目についても詳しく見ていきましょう!

土へんに直(埴)の漢字の読み方は?

まず、「土へんに直(埴)」の漢字の読み方を確認していきます。

上記の通り、

・ 音読み:ショク

・ 訓読み:はに、はじ

と読みます。

「埴」の読み方は、基本的には「はに」と読むことが多く、粘土や陶芸に関連する言葉で使われます。

また、地名では「はじ」と読まれることもあり、「埴生(はにゅう・はにふ)」など複合語としても使われます。

土へんに直(埴)の漢字の意味や由来・成り立ちは?

続いては、土へんに直の「埴」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!

意味としては、訓読みからも理解できますが、

・ 粘土。特に陶器や土器を作るための粘土質の土。

・ 粘り気のある土壌。

・ 土で作った像や人形(埴輪など)。

これらを表しています。

由来や成り立ち

「土へん」は土や粘土に関連する意味を表す部首で、「直」は「まっすぐ」や「正しい」を意味します。

この二つの要素が組み合わさることで、「形を整えるための粘土」という意味が生まれました。

古代日本では、「埴」は特に祭祀用の土製品や埋葬品を作るための粘土を指し、古墳時代の埴輪(はにわ)の材料としても知られています。

また、「埴」は日本の土壌分類の一種としても用いられ、粘土質の土壌を「埴土」と呼びます。

これらから転じて、現代でも使用される意味として

・ 陶芸や土器製作に使われる粘土。

・ 粘土質の土壌(農学的な土壌分類)。

・ 地名や考古学的な用語(埴輪など)。

になったといえますね(^^)/

以下の例文を元にマスターしていきましょう。

土へんに直(埴)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!

土へんに直(埴)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。

一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/

土へんに直(埴)の漢字を用いた例文

- 学生たちは埴(はに)を使って陶芸作品を制作した。

- この地域は埴土(しょくど)が多く、粘土質の土壌が特徴だ。

- 古墳から出土した埴輪(はにわ)は当時の生活様式を知る手がかりとなる。

- 埴科(はにしな)地方は長野県の歴史ある地域だ。

- 彼は埴生(はにゅう)の里で生まれ育った。

- 埴谷(はにや)雄高は戦後文学を代表する作家の一人だ。

- 彼女は赤い埴(はに)を練りながら、次の作品のイメージを膨らませていた。

- 日本の伝統的な埴細工(はにざいく)は世界的にも評価が高い。

- 人生は埴(はに)のようなもので、自分の手で形作っていくものだと彼は信じていた。

土へんに直(埴)の漢字を使った熟語は?

「埴」を使った熟語には以下のようなものがあります。

埴輪(はにわ)

古墳時代に墓の周りに並べられた素焼きの人形や動物、家などの形をした土製品。

埴土(しょくど)

粘土質の土壌。粘り気が強く、水はけが悪い特徴がある。

これらの熟語も覚えておくと、「埴」の意味をより深く理解できますね。

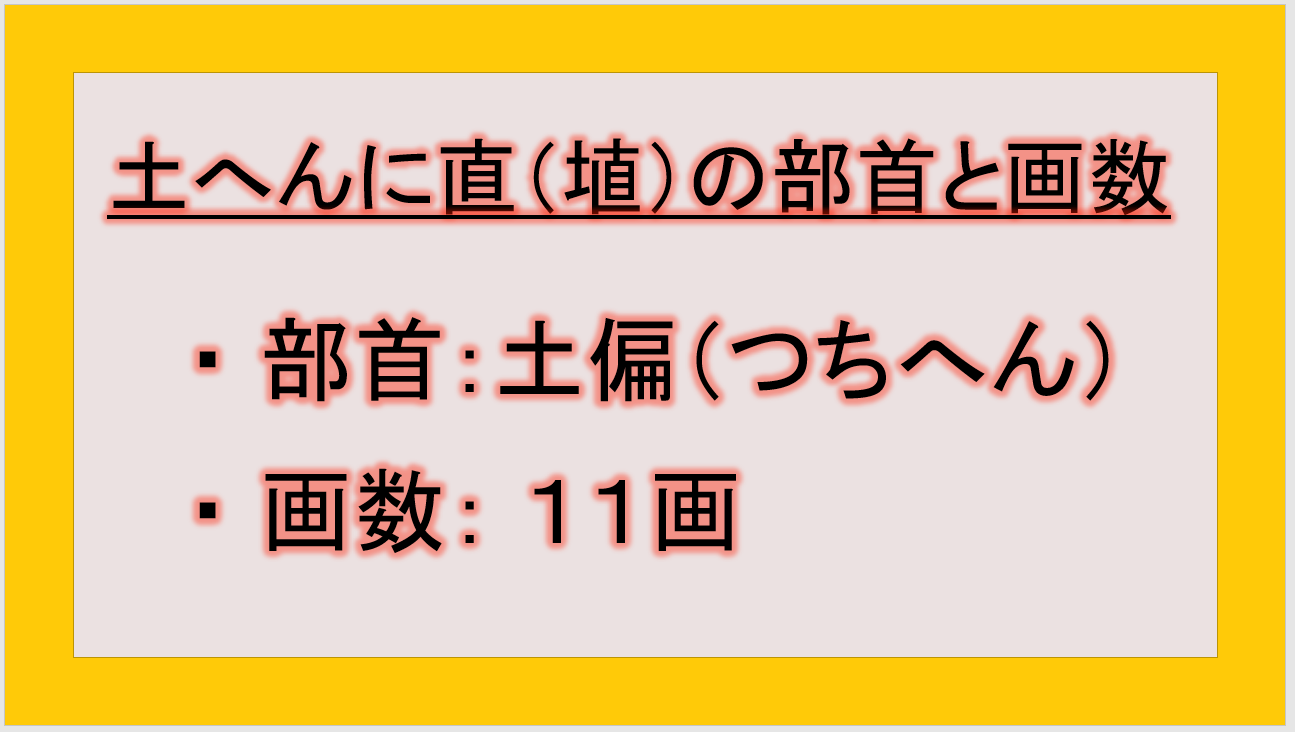

土へんに直(埴)の漢字の部首と画数は?

土へんに直(埴)の漢字の部首と画数も見ていきます。

結論として

・部首:土偏(つちへん)

・画数:11画(総画)

ですね。

画数に注意して、丁寧に書きましょう(^^)/

まとめ 土へんに直(埴)の漢字の読み方や部首や画数は?埴では?

ここでは、土へん(土偏)に直(埴)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【埴の読み方も:土へんに直】について、面白い例文も用いつつ解説しました。

日本語の漢字は奥深く、「埴」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。

これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪