エクセルで数値計算を行っていると、2乗(平方)の計算が必要になる場面は頻繁に訪れます。

面積の計算、統計処理、物理の公式、データ分析など、2乗の計算は様々な場面で登場しますが、正しい入力方法を知らないと思わぬエラーに悩まされます。

「2の2乗は4」という単純な計算でも、エクセルでの入力方法を間違えると正しい結果が得られません。また、「x²」のような上付き文字での表示方法や、複数の数値の2乗の合計(二乗和)を求める方法など、用途に応じた使い分けも必要です。

エクセルには2乗を計算する方法が複数用意されています。

べき乗演算子を使った方法、POWER関数を使った方法、上付き文字での表示方法など、それぞれに特徴があり、状況に応じて最適な方法が異なります。

本記事では、2乗の計算方法から表示方法、複雑な二乗和の計算まで、エクセルでの2乗に関するテクニックを詳しく解説します。

数値計算を効率的に行いたい方は、ぜひ最後までお読みください。

ポイントは

・「^2」演算子を使えば簡単に2乗が計算できる

・POWER関数で汎用的なべき乗計算が可能

・上付き文字設定で「x²」のような数学的表示ができる

です。

それでは詳しく見ていきましょう。

べき乗演算子(^)を使った2乗の計算

まずは、最もシンプルで直感的な演算子を使った2乗の計算方法を確認していきます。

基本的な2乗の計算式

エクセルで2乗を計算する最も基本的な方法は、「^」(キャレット・ハット記号)というべき乗演算子を使用することです。

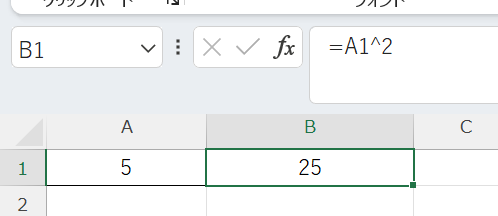

この記号は、数値や数式の後ろに「^2」と入力することで、その値を2乗できます。例えば、セルに「=5^2」と入力すれば、結果は25となります。「^」記号はキーボードの右上、数字の「0」の右隣にあり、Shiftキーを押しながら入力します。

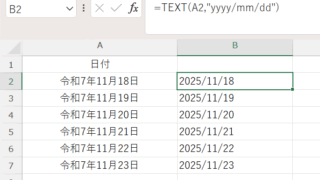

A1セルに数値が入っている場合、B1セルに「=A1^2」と入力すれば、A1の値の2乗が計算されます。A1に10が入っていれば結果は100、A1に3が入っていれば結果は9となります。

べき乗演算子の基本

直接入力

→ 結果:25

セル参照

→ A1の値の2乗

計算式の2乗

→ 合計の2乗

複雑な計算式の結果を2乗したい場合も同様です。「=(A1+B1)^2」とすれば、A1とB1の合計値の2乗が計算されます。A1が3、B1が4なら、合計の7の2乗で49となります。括弧を使うことで、計算の順序を制御できます。

| A列 | B列(数式) | 結果 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 5 | =A1^2 | 25 | 5の2乗 |

| 10 | =A1^2 | 100 | 10の2乗 |

| 3 | =A1^2 | 9 | 3の2乗 |

| 2.5 | =A1^2 | 6.25 | 小数の2乗も可能 |

複数セルに一括で2乗計算を適用

大量のデータに対して2乗計算を行いたい場合、オートフィル機能を使えば一度に処理できます。

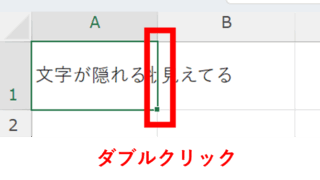

B1セルに「=A1^2」という数式を入力したら、B1セルの右下角にマウスカーソルを合わせます。カーソルが黒い十字に変わったら、そのままダブルクリックするか、下方向にドラッグします。すると、A列にデータがある範囲まで自動的に数式がコピーされ、各行の値の2乗が計算されます。

数式をコピーする際、セル参照は自動的に調整されます。B1の「=A1^2」がB2にコピーされると「=A2^2」に、B3にコピーされると「=A3^2」になります。この相対参照の仕組みにより、大量のデータでも効率的に処理できます。

オートフィルで一括計算

隣の列に数式入力

(例: =A1^2)

セル右下の

フィルハンドルを

ダブルクリック

自動的に下まで

数式がコピーされる

3乗以上のべき乗計算

べき乗演算子は2乗だけでなく、任意のべき乗計算に使用できます。

3乗なら「^3」、4乗なら「^4」と指定します。例えば「=2^3」は2の3乗で8、「=2^4」は2の4乗で16となります。指数部分にはセル参照や計算式も使用できるため、「=A1^B1」とすれば、A1の値をB1の値でべき乗した結果が得られます。

平方根(ルート)を求めたい場合は、0.5乗を使います。「=16^0.5」は16の平方根で4となります。これは「=16^(1/2)」と同じ意味です。数学的には、平方根はSQRT関数を使う方が一般的ですが、べき乗演算子でも計算可能です。

| 数式 | 計算内容 | 結果 |

|---|---|---|

| =2^2 | 2の2乗 | 4 |

| =2^3 | 2の3乗 | 8 |

| =2^4 | 2の4乗 | 16 |

| =16^0.5 | 16の平方根 | 4 |

| =2^10 | 2の10乗 | 1024 |

べき乗演算子を使った計算は、シンプルで直感的なため、最も頻繁に使用される方法です。

特に2乗の計算では、「^2」と入力するだけで済むため、覚えやすく入力も速いという利点があります。数式が短く読みやすいため、後から見直す際にも理解しやすくなります。

ただし、計算の順序には注意が必要です。「=2+3^2」と入力すると、結果は11になります。これは、べき乗が加算よりも優先されるため、まず3^2が計算されて9となり、その後2+9で11となるからです。意図した順序で計算されるよう、必要に応じて括弧を使いましょう。

POWER関数を使った2乗の計算

続いては、より汎用性の高い関数を使った2乗の計算方法を確認していきます。

POWER関数の基本構文

POWER関数は、指定した数値を指定した指数でべき乗する関数です。

構文は「=POWER(数値,指数)」となります。第1引数に底となる数値、第2引数に指数を指定します。2乗を計算する場合は、第2引数に2を指定します。

例えば「=POWER(5,2)」と入力すれば、5の2乗で25という結果が得られます。セル参照を使う場合は「=POWER(A1,2)」とします。べき乗演算子の「=A1^2」と全く同じ結果になります。

| POWER関数 | べき乗演算子 | 結果 |

|---|---|---|

| =POWER(5,2) | =5^2 | 25 |

| =POWER(A1,2) | =A1^2 | A1の2乗 |

| =POWER(10,3) | =10^3 | 1000 |

| =POWER(2,10) | =2^10 | 1024 |

POWER関数を使う利点

べき乗演算子と比較して、POWER関数にはいくつかの利点があります。

まず、関数として明示的に記述されているため、数式の意図が分かりやすくなります。特に複雑な数式の中では、「^」記号よりも「POWER」という関数名の方が読みやすい場合があります。

また、他の関数と組み合わせて使う際に、括弧の入れ子構造が整理しやすくなります。例えば「=SUM(POWER(A1:A10,2))」のように記述すると、A1からA10までの各値を2乗してから合計することが、視覚的に理解しやすくなります。

互換性の面でも、一部の古いスプレッドシートソフトウェアでは「^」演算子が正しく動作しないことがありますが、POWER関数はより広い互換性を持っています。

POWER関数の活用シーン

複雑な数式内

明確に記述

→ 可読性向上

配列計算

適用しやすい

→ 一括処理

互換性重視

動作保証

→ 安定性

指数部分にセル参照を使う

POWER関数では、指数部分にもセル参照や数式を使用できます。

例えば「=POWER(A1,B1)」とすれば、A1の値をB1の値でべき乗した結果が得られます。A1に2、B1に3が入っていれば、2の3乗で8となります。この柔軟性により、指数を動的に変更したい場合に便利です。

累乗計算が必要な数学的なシミュレーションや、複利計算などで指数が変数となる場合、POWER関数は非常に有効です。例えば複利計算では「=元金*POWER(1+利率,期間)」という形式で、期間に応じた複利効果を計算できます。

| A列(底) | B列(指数) | C列(数式) | 結果 |

|---|---|---|---|

| 2 | 2 | =POWER(A1,B1) | 4 |

| 2 | 3 | =POWER(A1,B1) | 8 |

| 5 | 2 | =POWER(A1,B1) | 25 |

| 10 | 4 | =POWER(A1,B1) | 10000 |

POWER関数とべき乗演算子は、結果的には同じ計算を行いますが、使用場面を使い分けることで、より読みやすく保守しやすい数式を作成できます。

シンプルな2乗計算では「^2」を使い、複雑な数式や関数と組み合わせる場合はPOWER関数を使うという使い分けがおすすめです。特に、他の人が数式を見る可能性がある場合や、後から修正する可能性がある場合は、可読性の高いPOWER関数を選択すると良いでしょう。

また、VBAマクロやGoogle Spreadsheetsなど、他の環境への移植を考慮する場合も、POWER関数の方が互換性が高いという利点があります。

上付き文字での2乗の表示方法

計算ではなく、見た目として「x²」のように表示したい場合の方法を確認していきます。

セル内の一部を上付き文字に設定

エクセルでは、セル内の特定の文字だけを上付き文字として表示できます。

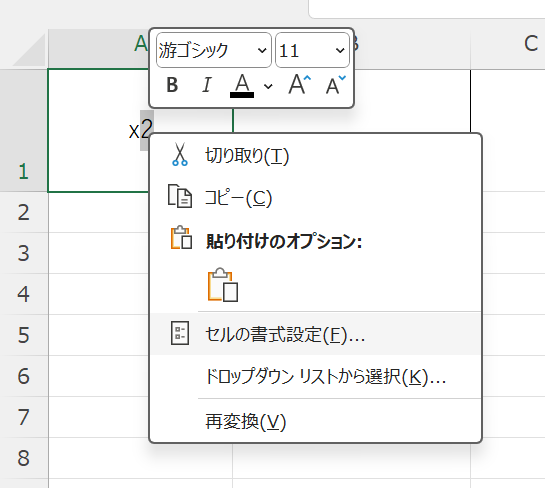

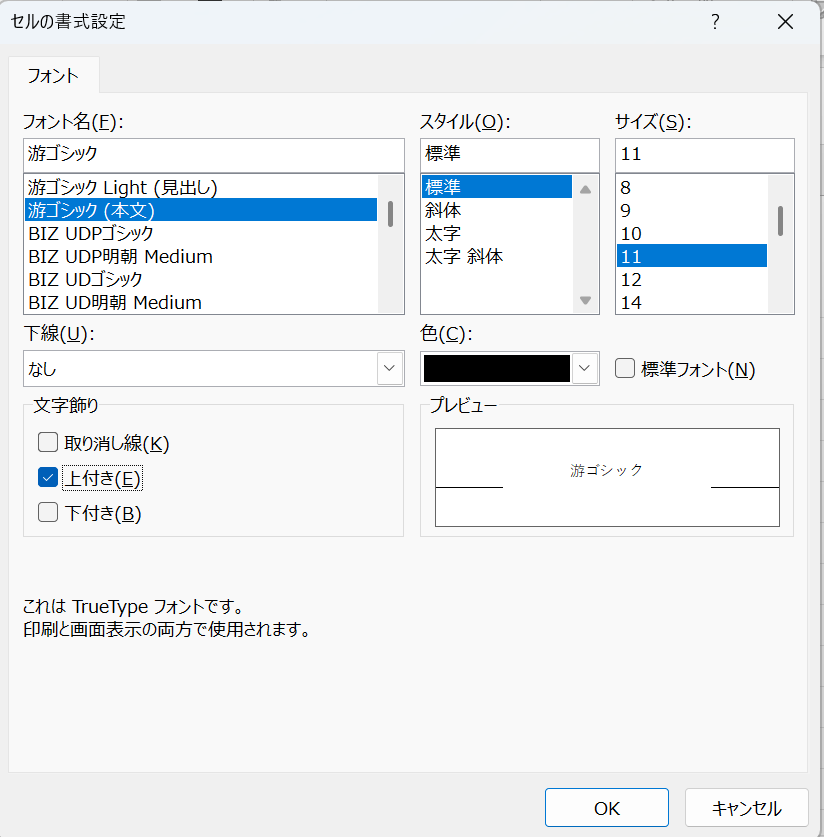

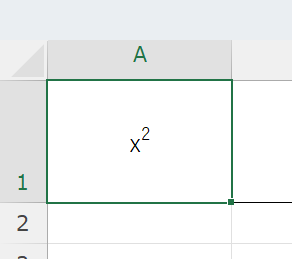

まず、セルに「x2」と入力します。次に、セルを選択した状態で数式バーをクリックし、上付きにしたい「2」の部分だけをドラッグして選択します。この状態でCtrl+1キー(またはCmd+1キー)を押して「セルの書式設定」を開きます。

「フォント」タブの「文字飾り」セクションに「上付き」というチェックボックスがあるので、これにチェックを入れてOKをクリックします。すると、選択した「2」だけが上付き文字になり、「x²」という表示になります。

上付き文字の設定手順

セルに「x2」と

通常入力

数式バーで「2」

だけを選択

Ctrl+1で書式設定

→上付きにチェック

ただし、この方法で作成した上付き文字は、あくまで表示上の装飾であり、計算には使用できません。「x²」と表示されているセルを数式で参照しても、2乗の計算は行われません。純粋に見た目を整えるための方法です。

特殊文字を挿入する方法

もう一つの方法として、Unicodeの上付き数字文字を直接入力する方法があります。

上付き文字の「²」はUnicodeの特殊文字として存在しており、これを直接セルに入力できます。「挿入」タブの「記号と特殊文字」から「²」を探して挿入するか、他の文書からコピー&ペーストする方法があります。

この方法の利点は、セル全体が通常のテキストとして扱われるため、コピーや貼り付けが簡単になることです。ただし、入力の手間がかかるという欠点もあります。

| 表示方法 | 入力内容 | 計算可能 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 上付き文字設定 | x2(2を上付きに設定) | 不可 | 数式の見出しや説明 |

| Unicode文字 | x²(²を直接入力) | 不可 | テキストとしての表示 |

| 数式での計算 | =A1^2 | 可能 | 実際の計算結果 |

| TEXT関数 | =TEXT(A1^2,”0″) | 文字列化 | 表示と計算の併用 |

数式と表示を組み合わせる

実際の業務では、計算結果と数学的な表記を組み合わせて使用することが多いです。

例えば、A列に「x」という見出しを上付き文字なしで入力し、B列に「x²」と上付き文字で表示して見出しとします。そしてC列に実際の計算式「=A2^2」を入力するという構成です。こうすることで、見た目も分かりやすく、計算も正確に行えます。

また、説明用のセルには上付き文字を使い、計算用のセルには通常の数式を使うという使い分けも有効です。レポートや報告書では、数式の説明部分に「面積 = 辺²」のように上付き文字で表記し、実際の計算セルでは「=A1^2」と記述することで、見やすさと機能性を両立できます。

上付き文字での表示は、主に文書やレポートでの見栄えを良くするために使用します。

数学的な表記として「x²」や「a² + b² = c²」のように表示したい場合や、単位として「m²」(平方メートル)を表示したい場合に便利です。ただし、これらは計算には直接使用できないため、表示用と計算用を明確に分けて使用することが重要です。

計算結果を表示する際には、計算セルとは別に表示用のセルを用意し、そこに上付き文字で装飾した文字列を配置するという方法が推奨されます。

二乗和(平方和)の計算方法

複数の数値の2乗の合計を求める方法を確認していきます。

SUMSQ関数で二乗和を一発計算

複数の数値の2乗の合計を求める場合、SUMSQ関数を使えば一度に計算できます。

SUMSQ関数は「Sum of Squares(平方和)」の略で、指定した範囲の各値を2乗してから合計します。構文は「=SUMSQ(数値1,数値2,…)」または「=SUMSQ(範囲)」となります。

例えば「=SUMSQ(1,2,3)」と入力すれば、1²+2²+3²=1+4+9=14という結果が得られます。セル範囲を指定する場合は「=SUMSQ(A1:A10)」のように記述します。A1からA10までの各値を2乗してから合計した結果が表示されます。

| A列 | 数式 | 計算内容 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 1 2 3 |

=SUMSQ(A1:A3) | 1²+2²+3² | 14 |

| 2 4 6 |

=SUMSQ(A1:A3) | 2²+4²+6² | 56 |

| 5 10 15 |

=SUMSQ(A1:A3) | 5²+10²+15² | 350 |

SUM関数とべき乗演算子の組み合わせ

SUMSQ関数を使わずに、SUM関数とべき乗演算子を組み合わせる方法もあります。

各セルの2乗を別の列に計算してから合計する方法です。例えば、A列に元のデータがある場合、B列に「=A1^2」、「=A2^2」、「=A3^2」と入力し、最後にC列に「=SUM(B1:B3)」と入力します。

この方法の利点は、各値の2乗の結果が個別に確認できることです。中間結果を見たい場合や、どの値が結果に大きく影響しているかを確認したい場合に便利です。ただし、セルを多く使用するという欠点もあります。

| A列(元データ) | B列(2乗) | C列(合計) |

|---|---|---|

| 3 | =A1^2 → 9 | =SUM(B1:B3) → 29 |

| 4 | =A2^2 → 16 | |

| 2 | =A3^2 → 4 |

配列数式での二乗和計算

より高度な方法として、配列数式を使って一つの数式で二乗和を計算する方法があります。

「=SUM(A1:A10^2)」という数式を入力し、Ctrl+Shift+Enterキーで確定すると(Microsoft 365では不要)、範囲全体の各値を2乗してから合計します。この方法は、中間の列を使わずに直接計算できるため、スマートな数式になります。

ただし、配列数式は見た目が通常の数式と変わらないため、後から見た人が理解しづらい場合があります。また、大量のデータに対して使用すると計算が遅くなることもあります。このため、一般的にはSUMSQ関数を使う方が推奨されます。

二乗和の計算方法比較

SUMSQ関数

→ 最も簡単

SUM+べき乗

=SUM(B1:B10)

→ 途中経過確認可

配列数式

→ 上級者向け

統計処理やデータ分析では、二乗和(平方和)は頻繁に使用される計算です。

分散や標準偏差の計算、回帰分析、ピタゴラスの定理を使った距離計算など、様々な場面で必要になります。SUMSQ関数を知っておけば、これらの計算を効率的に行えます。

また、二乗和の計算は、データの散らばり具合を測る指標としても重要です。各データが平均からどれだけ離れているかを二乗して合計することで、データのばらつきを定量的に評価できます。エクセルのVAR関数やSTDEV関数の内部でも、二乗和の計算が使われています。

まとめ エクセルの二乗の計算・表示方法

エクセルで2乗を扱う方法をまとめると

・べき乗演算子での計算:「=A1^2」でセルの値を2乗、「=5^2」で直接数値を2乗、シンプルで直感的な方法、オートフィルで一括計算可能

・POWER関数での計算:「=POWER(A1,2)」で2乗を計算、「=POWER(A1,B1)」で指数部分も変数化可能、複雑な数式内で可読性が高い、他の関数との組み合わせに適している

・上付き文字での表示:セル内の一部を選択してCtrl+1→「上付き」にチェック、「x²」のような数学的表記が可能、計算には使用できず表示専用

・二乗和の計算:SUMSQ関数で「=SUMSQ(A1:A10)」と一発計算、複数の値の2乗の合計を求める、統計処理やデータ分析に便利

これらの方法を状況に応じて使い分けることで、効率的に2乗の計算や表示ができます。

シンプルな計算では「^2」演算子を使い、複雑な数式ではPOWER関数を使い、見た目を整えたい場合は上付き文字を使うという使い分けが有効です。

ただし、計算と表示は明確に区別することが重要です。

上付き文字は表示専用であり計算には使えないため、実際の計算には必ず「^2」またはPOWER関数を使用し、表示用のセルは別に用意するという習慣を身につけましょう。

エクセルの2乗計算機能を適切に活用して、正確で効率的なデータ処理を実現していきましょう!